활력 잃은 한국기업…신사업·M&A '실종'

기업의 역동성이 급격히 떨어지고 있다. 미래 성장을 위해 투자하거나 인수합병(M&A)에 나서기보다는 일단 현금을 보유하려는 경향이 뚜렷해지고 있다.

한국경제신문이 LG경제연구원에 의뢰해 유가증권시장 상장사(금융사 제외)의 재무 현황을 분석한 결과 지난해 현금 보유 성향(총 자산 중 현금성 자산 비중)이 9.1%로 뛰었다. 전년보다 1.2%포인트 높아진 것이다. 30대 그룹의 현금성 자산은 작년 말 157조7010억원으로 1년 새 18.3% 급증했다.

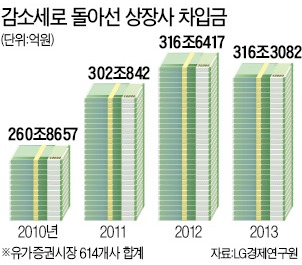

대신 2010년 이후 급격히 늘었던 차입금 규모는 지난해 감소세로 돌아섰다. 작년 유가증권시장에 상장된 614개사의 차입금은 316조3082억원으로 전년보다 3335억원 줄었다.

삼성전자와 현대자동차 등을 제외한 대부분의 대기업은 영업이익률 하락으로 어려움을 겪고 있다. 우량사인 포스코가 철강 이외의 사업을 구조조정하겠다고 나선 것도 철강업의 수익성이 나빠졌기 때문이다. 지난해 경제민주화 바람을 타고 대기업의 사업 확대에 대해 부정적인 인식이 확산된 점도 축소경영을 초래한 요인으로 꼽힌다. 한경 조사에 따르면 삼성과 LG 계열사를 제외한 10대 그룹 계열사의 지난해 M&A 실적은 세 건에 불과했다.

이한득 LG경제연구원 연구위원은 “대내외 불확실성이 커지면서 대기업들이 M&A와 신규 투자로 사업을 확장하기보다는 기존 사업의 내실을 강화하는 데 힘쓰고 있다”고 진단했다.

박해영 기자 bono@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![34년만 엔·달러 환율 160엔 돌파…환율 출렁인 이유는? [한경 외환시장 워치]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36562723.1.jpg)