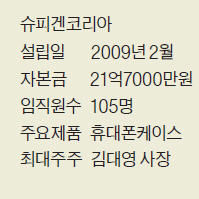

믿고 일한 직원들 '주식甲富' 만든 중소기업

최대주주 지분 15%, 2011년 무상증여

올 11월 코스닥 상장…시가총액 5000억

대졸신입 연봉 4000만원에 해외 워크숍

김대영 사장 "위험 큰 中企, 보상도 커야"

김 사장은 직원들에 대한 대우를 어떻게 할까 고민하다 ‘주식 무상증여’를 결심했다. 월급을 올려주거나 복지를 늘려줘도 어차피 대기업을 따라가기는 어렵다고 판단했기 때문이다. 주식을 나눠주는 것이 직원들에게 회사에서 계속 일하도록 동기를 부여하는 효과적인 방법이라고 생각했다. 다만 조건을 하나 내걸었다. ‘최소 2년간은 회사에 남아 달라’는 것이었다. 그 뒤 회사는 성장을 거듭했고 지난달 코스닥시장에 상장했다. 주식을 증여받은 직원들은 1인당 최소 15억원, 최대 66억원이라는 ‘대박’을 맞았다. 김 사장도 주식가치가 3000억원에 육박하는 ‘주식부자’가 됐다. 회사 가치(시가총액)는 5000억원 안팎에 달한다.

◆“스톡옵션보다 주식증여 유리”

첫해 매출 50억원을 올린 슈피겐코리아는 3년 뒤인 2011년 300억원대로 매출이 껑충 뛰었다. 이 회사에서 내놓은 스마트폰 케이스 ‘네오하이브리드’, ‘울트라하이브리드’ 등이 해외에서 폭발적인 인기를 끈 덕분이다. 단순하고 직관적인 디자인, 얇은 두께에도 강력한 충격보호 기능, 버튼을 누르는 느낌까지 살린 뒤처리 등이 이 회사 제품의 특징이다.

김 사장이 주식 무상증여를 결정한 것은 매출이 300억원쯤 되던 2011년이었다. 직원들에게 대졸 신입사원 연봉 기준으로 2000만원 조금 넘게 줬는데, 이 정도로는 우수 인재 유치는커녕 있는 사람도 나갈 판이었다. ‘직원들과 성과를 나누기 위한 가장 좋은 방안’을 고민하던 그는 회사 주식을 갖는 것이 가장 확실한 보상이라고 결론 내렸다.

스톡옵션(주식매수선택권)을 주는 방안도 생각했지만 주식을 증여하는 것이 직원들에게 훨씬 이득이라고 판단했다. 1인당 많게는 8만6600주, 적게는 2만200주를 10여명의 직원에게 나눠줬다.

◆3분기 영업이익률 38%

슈피겐코리아는 대주주가 직원들에게 주식을 무상으로 나눠준 뒤에도 고성장세를 이어갔다. 매출이 2012년 504억원에서 2013년 664억원으로 늘었다. 올해는 매출 1000억원, 영업이익 300억원을 넘어설 것으로 예상된다.

회사는 지난달 5일 코스닥시장에 성공적으로 데뷔했다. 공모가가 액면가(500원)의 55배인 2만7500원에 달했는데도 이 회사 주식을 사겠다고 1조8000억원이 넘는 자금이 몰려들었다. 휴대폰 케이스를 팔아 애플 삼성전자보다 더 높은 영업이익률을 기록한 것이 투자자들을 열광시켰다. 지난 3분기 슈피겐코리아의 영업이익률은 38%로 애플(27%)과 삼성전자(8.5%)를 뛰어넘었다.

◆회사 이익 7~10% 상여금으로

슈피겐코리아는 상장 때 우리사주를 사겠다고 신청한 직원들에게 ‘10주를 신청하면 4주를 회사가 대신 사주는 방식’으로 지원했다. 주가가 떨어지면 직원들이 손해를 볼 수 있다는 생각에서다. 급여도 많이 올렸다. 분기마다 회사 이익의 7~10%를 떼어 상여금을 주는 방식으로 대졸 신입사원 연봉을 4000만원 수준으로 맞춰주고 있다. 직원 수는 현재 100여명이다. 매년 초에는 전 직원 워크숍을 해외에서 연다.

이 회사 최철규 경영지원총괄 이사는 “중소기업은 근로자 입장에서 보면 위험이 크고 보상은 적어 우수 인재들이 들어가기 쉽지 않은 구조”라며 “이런 구조가 고위험-고수익 구조로 바뀌면 중소기업에서 승부를 해볼 만한 것 같다”고 말했다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["가격이 얼마든 상관 없어요"…휴가 나온 군인까지 '싹쓸이' [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36748218.3.jpg)

![AI 성장 여력 남았나…엔비디아, 실적에 숨죽인 시장 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240316072955427.jpg)