이태원 명단 삭제하려면 유가족 개인정보 넘겨야하는 아이러니

17일 오전 기준 인터넷 매체 ‘시민언론 민들레’가 공개한 이태원 참사 희생자 155명의 명단 포스터에는 이름 대신 ○○○으로 표기된 이들이 29명으로 늘었다. 공개를 원치 않는 유가족의 뜻이 반영됐기 때문이다.

매체 측은 유가족을 사칭해 이름 삭제를 원하는 시도가 있었다며 실명을 지우려면 회원가입 후 이메일을 보내게 조치했다.

앞서 "이름 공개를 원치 않는 유족은 이메일로 연락하면 반영하겠다"고 했는데, 회원가입을 하지 않으면 이메일 발송이 어렵게 만들어져 있는 셈이다. 사망한 가족의 신상이 알려지는 것이 우려스러운 마당에 유가족의 개인정보까지 해당 매체에 다 넘겨줘야 하는 셈이다.

일부 유가족은 홈페이지에 삭제 요청에 대한 별도 안내가 없어 불편을 겪었다고 언론 인터뷰에서 밝혔다.

홈페이지에 게재된 전화번호는 연결이 되지 않았고 메일을 보내려면 개인정보가 담긴 회원가입을 해야 하는 번거로움을 감수해야 하는 것이다.

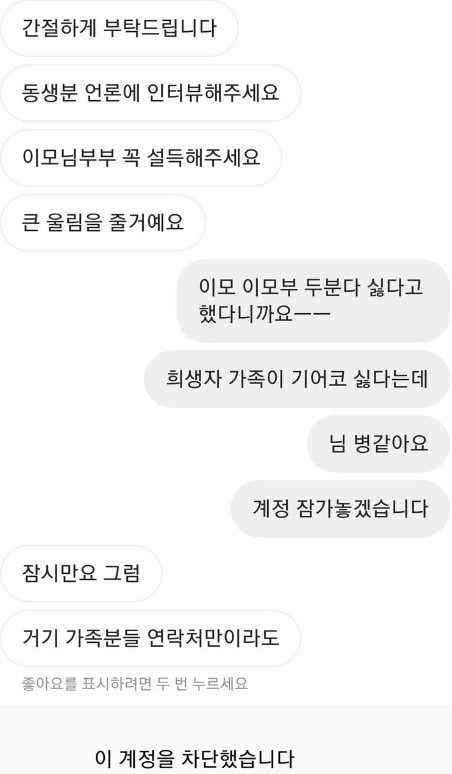

공무원 A 씨는 친구 B 씨가 한 모임에서 사촌 동생이 이태원 참사로 사망했는데 그 뒤에는 안타까운 사연이 있다고 하자 모르는 사람이 SNS를 통해 이를 공개할 것을 집요하게 요청했다고 폭로했다.

B 씨가 "이모와 이모부 모두 싫다고 했다. 희생자 가족이 싫다고 하지 않느냐"고 하자 DM을 보낸 이는 "가족 연락처라도 달라"고 요청했다.

정치권 일각에서는 유가족에게 삭제를 요청하는 일 자체가 2차 가해라는 지적이 나왔다. 이정미 정의당 대표는 16일 KBS 라디오 인터뷰에서 “자식 잃고 지금 슬픔에 빠진 유족들이 내 자식 이름 있는지 확인하고 그다음에 그 유족 중의 한 명이라는 것을 증빙하고 그렇게 하라는 소리냐”라며 “2차 가해, 3차 가해”라고 비판했다.

민들레가 공개한 155명의 희생자 명단 가운데 유족 요청으로 익명 처리된 숫자는 17일 오전 7시 기준 29명으로 늘었다.

이태원 참사 희생자들의 실명이 무단 공개된 후 후폭풍은 거셌다. 정치권과 시민단체들의 고발장 접수가 잇따랐고, 일부 유족들도 항의하고 나섰다. 해외 사망자 명단도 포함되면서 주한 대사관을 통해 항의해 온 경우도 발생했다. 일각에서는 '외교 참사'라는 지적을 제기했다.

외교부에 따르면 이태원 참사 외국인 사망자 26명 가운데 1명을 제외하고는 사망자의 유족이 신원 공개를 원하지 않았으며, 사망자 8명의 유족은 국적 공개도 하지 말아 달라고 한 것으로 알려졌다.

한덕수 국무총리는 "가장 기본적인 절차인 유가족의 동의조차 완전히 구하지 않고 공개한 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 말했다.

희생자 명단이 유출된 경위부터 밝혀내야 한다는 목소리도 높아졌다.

하태경 국민의힘 의원은 "전체 명단은 정부밖에 알 수가 없다"면서 "경찰, 검찰, 행안부 등 정부 내에서만 취합하고 권한 있는 사람들에게만 공유되었을 명단 전체가 유출된 것은 개인정보보호법과 정보통신망법 등이 금지하는 공무원의 개인정보 무단 유출에 해당한다"고 말했다.

해당 매체는 "희생자 명단 공개가 언론, 동료시민, 상주로서 최소한의 책무"라며 "영정도 위패도 없이 얼굴과 이름을 잃어버린 채 통제된 애도, 일방적 애도에 의해 고인들은 다시 한번 죽임을 당하고 있으며, 모독 되고 있다"고 주장하는 상황이다.

경찰청 국가수사본부 이태원 사고 특별수사본부는 16일 "시민언론단체 '민들레'와 '시민언론 더 탐사' 사건이 서울청 반부패·공공범죄수사대에 배당됐다"고 밝혔다.

이에 앞서 민들레와 더 탐사는 이태원 참사 희생자 유족 동의 없이 명단을 공개해 논란이 일었다. 이종배 국민의힘 서울시의원은 지난 15일 개인정보보호법 위반 혐의로 서울청에 고발했다.

이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[이태원 참사] 여야 질타에 前용산서장 "죄책감 안고 간다" 눈물](https://img.hankyung.com/photo/202211/ZK.31834722.3.jpg)

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)