"탈원전·탈석탄 땐 발전비용 최소 30% 증가"

전력공급 구체적 대책없이 원자력발전만 줄여선 안돼

미세먼지 적은 LNG 발전…오존파괴 물질 더 많이 배출자원

박 원장은 “(신재생에너지 확대 등) 발전원의 비중 조정은 국민이 전기요금 인상을 수용할 수 있는지 등을 고려해 점진적으로 이뤄져야 한다”며 “탈원전·탈석탄 시 액화천연가스(LNG) 발전이 증가할 텐데 LNG 수급이 어려워지거나 가격이 오를 경우에 대비해야 한다”고 말했다.

박 원장은 “LNG 발전을 늘리면 온실가스 감축 목표를 지키지 못할 수 있다”고 설명했다. 국제원자력기구 보고서에 따르면 가스발전은 석탄보다 미세먼지를 적게 배출하지만 오존 파괴 물질은 더 많이 배출한다.

문재인 대통령은 작년 말 5% 미만인 신재생에너지 비중을 2030년까지 20%로 끌어올리겠다고 공약했다. 박 원장은 “공약을 지키려면 51기가와트(GW)의 신재생발전 설비가 필요하다”며 “연간 3.7GW의 설비가 신규로 설치돼야 한다”고 말했다. 통상 원전 1기가 1GW의 전기를 생산한다.

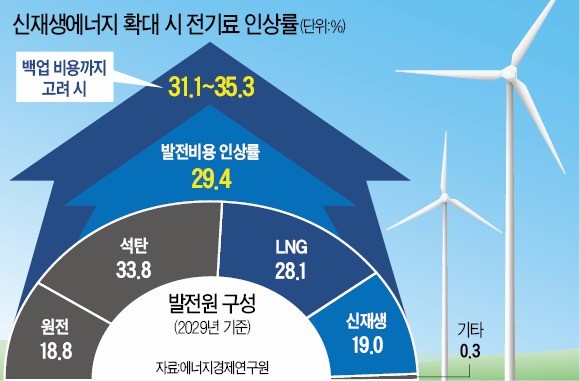

박 원장은 “2029년 신재생에너지 비중이 19%, LNG 비중이 28.1%로 각각 늘어나면 발전비용이 29.4% 상승한다”고 했다. 안정적으로 전기를 생산하지 못하는 신재생발전의 특성을 고려해 ‘백업 설비’ 등을 설치하는 비용까지 감안하면 발전비용은 31.3~35.3% 증가한다. 발전비용 상승은 전기료 인상으로 이어질 가능성이 높다.

정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “새 정부가 신재생은 좋은 것, 원전과 석탄은 나쁜 것이라고 이념화하고 있다”며 “대선후보 시절에는 대중적인 공약을 짤 수 있지만 집권한 뒤에는 전문가의 말을 듣고 정책을 마련해야 한다”고 말했다. 정 교수는 “에너지 정책의 목표는 안정적인 전력 공급인데 지금은 특정 발전원을 없앨 생각만 하고 안정적 공급은 생각하지 않는 것 같다”고 덧붙였다.

강승진 한국산업기술대 지식기반기술에너지대학원 교수는 “그동안 정부는 전기료 체계를 크게 건드리지 않아 수요 관리에 실패한 측면이 있다”며 “수요를 줄이지 않고 새 정부의 에너지 정책을 그대로 실행하면 전력대란이 벌어질 수 있다”고 지적했다. 허은녕 서울대 에너지시스템공학부 교수는 “태양광 분야에서 한화큐셀 같은 세계적 기업이 있다”며 “정부가 새 에너지 정책을 수립하면서 이런 기업을 어떻게 활용하겠다는 얘기도 했으면 좋겠다”고 말했다.

이태훈/김일규 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 그의 그림 속 인물은 설명되지 않는다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36699526.3.jpg)