GIST, 에너지 밀도 2배 높인 무음극 리튬금속전지 개발

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

엄광섭·정건영 교수 연구팀, 삼차원 집적구조 고안해 리튬 저장 효율 높여

현재 광범위하게 사용되고 있는 리튬이온전지는 음극재로 흑연을 활용하고 있다.

이를 리튬 금속 음극으로 대체하면 기존 리튬이온전지 시스템을 활용하면서도 에너지밀도를 2배 이상 증가시킬 수 있다.

하지만 낮은 충·방전 효율과 부피팽창 및 전지의 폭발 위험성에 따른 리튬 금속 음극의 불안정한 반응성 등은 리튬금속전지의 상용화에 걸림돌이 됐다.

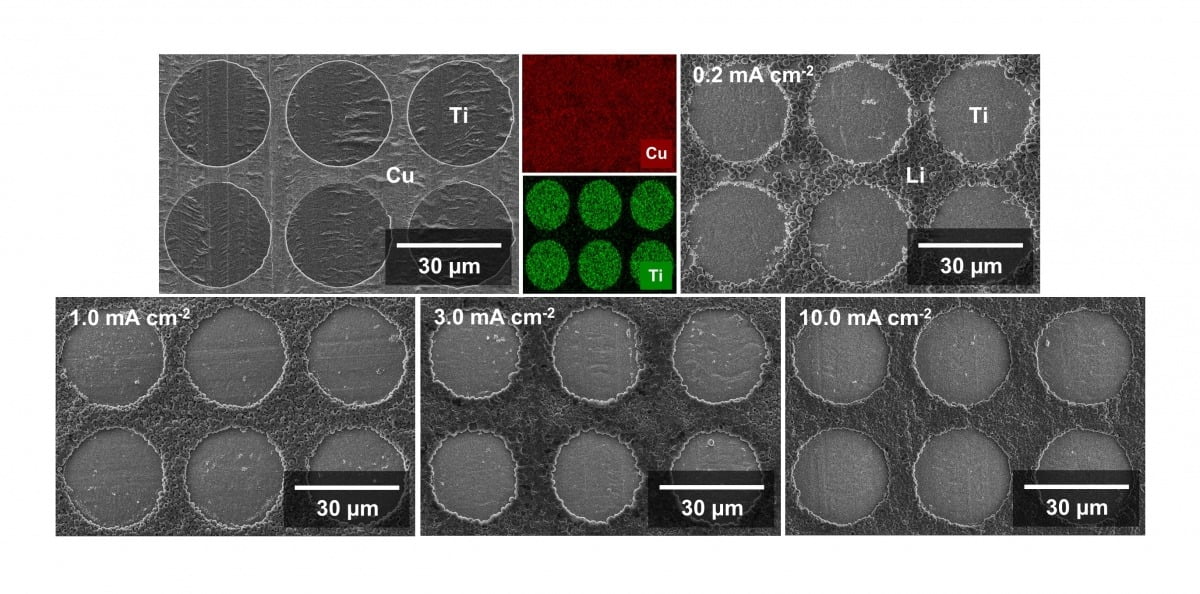

신소재공학부 엄광섭 교수와 정건영 교수 연구팀은 리튬 금속과 소재 내부 결정구조의 불일치성 정도에 따라 이종 금속의 리튬 친화도가 달라지며 이에 따라 리튬 금속의 석출 위치를 조절할 수 있다는 사실에 주목했다.

연구팀 관계자는 "상용 구리 박막 표면에 리튬 금속과의 결정학적 불일치가 큰 티타늄(Ti) 패턴을 형성해 리튬 석출의 위치 선택성을 확인했다"며 "고전류 밀도에서도 높은 선택성으로 리튬의 석출 위치를 조절할 수 있음을 증명했다"고 설명했다.

연구팀은 또한 삼차원 리튬 담지체의 낮은 리튬 저장 효율을 개선하기 위해 삼차원 집적구조를 고안했다.

특히 에칭 반응의 부산물인 구리 염화물을 활용해 담지체 내부의 리튬 친화도를 높이는 방식으로 리튬의 수지상 성장을 제한하면서도 리튬의 저장 효율을 높일 수 있는 접근법을 개발해냈다.

연구팀은 일반적인 삼차원 담지체를 사용했을 때보다 삼차원 집적구조를 도입하면 리튬 금속 음극의 사이클 수명이 약 2배 이상 증가하는 것을 확인했다.

상용 구리 박막 및 일반적인 삼차원 담지체는 약 80회의 충·방전 사이클 이후에서 단락이 일어났지만 개발된 삼차원 집적구조는 약 190회 동안 안정적인 성능을 보였다.

엄 교수는 "이번 연구 성과는 차세대 리튬금속전지 개발에 있어 가장 문제였던 리튬 수지상 형성을 억제하고, 리튬 전착 거동을 소재로 조절 가능하다는 것을 확인한 것"이라며 "향후 초고에너지밀도 무음극 리튬배터리 연구의 기틀을 마련했다는 데 의의가 있다"고 말했다.

엄 교수와 정 교수의 지도 아래 조기엽 박사와 조성준 박사가 주도한 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 GIST 차세대에너지연구소의 지원을 받아 수행됐다.

연구 결과는 에너지·환경과학 분야 최상위 국제학술지인 '에너지 및 환경과학'(Energy & Environmental Science)에 최근 게재됐다.

광주=임동률 기자

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)