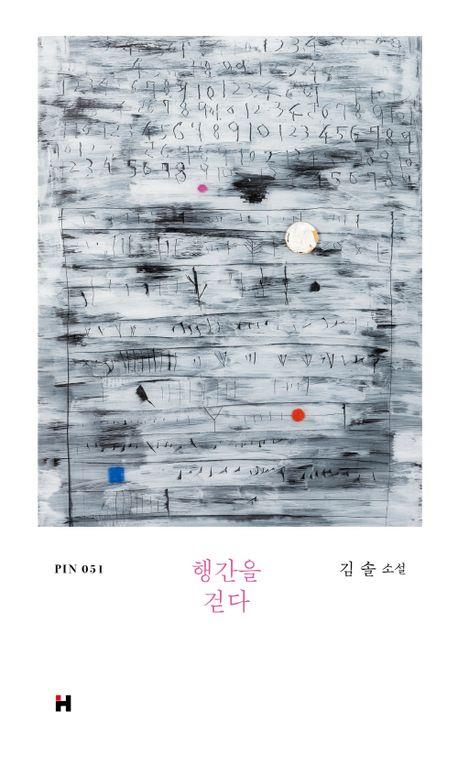

뇌졸중 뒤 정신차려보니 둘로 쪼개진 자아…'행간을 걷다'

오른쪽 절반은 더 이상 내가 아니고 왼쪽 절반에만 겨우 내가 남았다.

"

환갑을 앞두고 뇌졸중으로 쓰러져 수술을 받았지만 골든타임을 놓쳐 심각한 후유증에 빠진 한 남자가 있다.

마비된 몸으로 이제 어떻게 살아가야 하나.

남은 인생이 권태와 회환 속으로 빠져들 것이라는 암울한 예감이 엄습한다.

회환과 무력감은 자기 안의 알 수 없는 유령 '쉥거'에게 파묻기로 한 '나'. 이제 오직 자기 자신만을 위한 생을 어린아이나 성자처럼 살아가기로 한다.

김솔의 신작 소설 '행간을 걷다'는 분열된 자아로 살아가면서 자기 내부에 잠복한 유령과 함께 살아가게 된 남자의 이야기다.

주인공은 뇌졸중으로 쓰려졌다 깨어난 이후 자신이 반반으로 나뉜 감각에 휩싸인다.

이제 그는 자기 안의 알 수 없는 유령은 '너' 혹은 '쉥거'라고 부르고, 그와 한 육체에서 기괴한 동거를 하게 된 자기 자신은 '우리'로 칭한다.

남자는 뇌졸중 이후 오른손잡이에서 왼손잡이가 되어버리고 배운 적도 없는 프랑스어를 완벽하게 구사하기도 한다.

반쪽짜리 삶일 줄 알았더니 이전과는 완전히 다른 새로운 삶을 살 수 있게 됐다.

주인공은 매일 같은 시간에 천변을 걷는다.

하루하루 마주치는 이 인공하천의 더딘 시간은 뇌졸중 환자의 시간처럼 느리게 흐른다.

현대사의 모순과 아픔, 뒤틀린 욕망의 역사가 집약된 이 하천을 따라 걸으며 주인공은 불륜을 저지르고 있는 아내와 과거 자신이 저질렀던 살인, 미수에 그친 이야기 등을 떠올린다.

그러면서 자신을 둘러싼 욕망의 본질과 속성을 파헤쳐보려 하지만, 그 어떤 것도 명확히 파악되지 않고 흐릿하기만 하다.

소설은 이처럼 아내의 불륜 이야기와 주인공의 산책이 반복적으로 등장하고 변주되면서 뒤틀린 시간 속에 이어진다.

'행간을 걷다'는 끝없이 하천을 따라 걷는 주인공과 함께 작가가 불쑥불쑥 던지는 삶과 죽음, 사랑과 배신, 욕망과 집착, 기억과 망각, 선과 악, 죄와 벌 등 갖가지 화두를 고민해보게 되는 독특한 매력의 작품이다.

하지만 작가의 전작들과 마찬가지로 전통적인 소설의 플롯이나 시간의 흐름을 벗어나 있어 난해하다는 느낌을 주기도 한다.

작가는 출간 전 편집자와의 사전 인터뷰에서 이 작품을 "모두를 조금씩 닮은 등장인물들이 모두에게 매일 일어나고 있는 사건들을 우연히 경험하게 되면서 좌충우돌하다가 결국 인간의 유한성과 주변 세계의 부조리에 수긍한다는 이야기"라고 소개했다.

독자가 주인공과 함께 천변을 걸으며 존재와 존재, 의식과 의식, 기억과 기억 사이에 드러나지 않는 틈새를 들여다본다는 의미에서 '행간을 걷다'라는 제목을 붙였다고 한다.

소설에서 가장 중요한 테마는 끊임없이 주인공의 머릿속을 맴도는 죽음이다.

뇌졸중 이후 죽음은 성큼 '나'의 옆으로 다가와 있고, 죽음은 진실을 영원히 봉인해버릴 마지막 출구다.

"불필요한 진실을 영원히 봉인하기 위해 죽음이 인간을 찾아온다.

조물주에게도 비밀을 영원히 숨겨들 금고가 필요한 것이다.

"(175쪽)

작가는 2012년 한국일보 신춘문예로 등단해 소설집 '암스테르담 가라지세일 두번째', '유럽식 독서법', '말하지 않는 책', 장편소설 '부다페스트 이야기' 등을 쓰고 문지문학상, 젊은작가상 등을 수상했다.

대기업의 엔지니어로 일하면서 낮에는 회사에서 일하고 밤에 작품을 쓰는 작업을 이어오고 있다.

현대문학. 220쪽.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)