[단독] "보육대란 재발 막자"…학생수 급감에 남아도는 교육교부금 활용

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

저출산 재원 마련…유보통합 15兆 특별회계 신설

방만운용 지적된 교부금 손질

학령인구 상관없이 세수와 연동

교육청 선심성 재원으로 쓰여

교육세분 2조, 유보통합에 투입

교부금 비율은 못 건드려 '반쪽'

野·교육청 반발에 법 개정도 난항

방만운용 지적된 교부금 손질

학령인구 상관없이 세수와 연동

교육청 선심성 재원으로 쓰여

교육세분 2조, 유보통합에 투입

교부금 비율은 못 건드려 '반쪽'

野·교육청 반발에 법 개정도 난항

![[단독] "보육대란 재발 막자"…학생수 급감에 남아도는 교육교부금 활용](https://img.hankyung.com/photo/202405/AA.36775780.1.jpg)

그동안 ‘칸막이 재정’이라는 비판을 받은 교육교부금을 일부라도 저출생 대책 재원으로 활용해 지출 구조조정의 물꼬를 트겠다는 의도로 분석된다. 하지만 내국세의 일정 비율(20.79%)을 교육교부금으로 의무 배정하는 현행 제도는 유지하기로 하면서 ‘반쪽 개편’에 그쳤다는 지적도 제기된다.

세수와 연동 되는 교육교부금

20일 기획재정부와 교육부에 따르면 올해 시·도교육청에 지급되는 교육교부금은 72조838억원이다. 이 중 89.0%에 달하는 64조1793억원은 내국세분 보통교부금이다. 1972년 제정된 지방교육재정교부금법은 내국세의 20.79%를 시·도 교육청에 배정해 유치원·초·중·고 지원에 활용하도록 하고 있다. 의무교육 관련 예산을 안정적으로 확보하도록 하기 위해서다.문제는 학령인구가 줄고 있지만, 교육교부금은 세수와 연동해 매년 늘고 있다는 점이다. 전국 유치원·초·중·고생은 2020년 601만6명에서 지난해 578만3612명으로 줄었다. 2010년(782만2882명)과 비교하면 200만 명 가까이 줄었다.

반면 교육교부금은 2020년 57조5011억원에서 지난해 79조2307억원으로 늘었다. 이렇다 보니 각 교육청에선 학생들에게 입학 지원금이나 간식비, 태블릿PC를 무상 지급하는 등 방만하게 재정을 운용한다는 지적이 나온다.

학령인구 수에 상관없이 교육교부금을 내려보내는 현행 제도가 교육청의 방만 재정을 조장하고 효율적인 교육예산 활용을 가로막는다는 게 전문가들의 공통된 설명이다. 이 때문에 교육교부금을 경제성장률이나 학령인구에 연동되도록 하고 초·중·고에 몰린 사용처도 확대해야 한다는 지적이 제기된다. 지난 17일 열린 국가재정전략회의에서 외교부도 해외 사례를 분석해 내국세의 일정 비율을 교육교부금으로 의무 배정하는 사례는 극히 드물다고 지적했다.

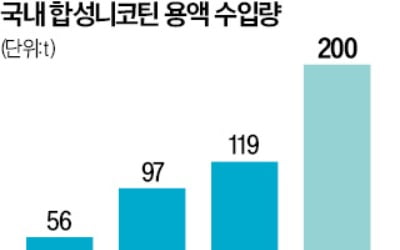

‘플랜B’로 교육세분 조정 추진

그럼에도 정부는 내국세 교부비율 하향은 추진하기 어렵다고 보고 있다. 거대 야당과 교육청의 거센 반대 때문이다. 교부비율 하향은 지방교육재정교부금법 개정 사안이다. 야당이 과반 의석을 차지한 21대 국회에선 통과가 사실상 불가능하다. 심지어 각 시·도 교육청은 유보통합을 앞두고 교육교부금 교부비율을 지금보다 더 높여야 한다고 주장하고 있다. 17일 국가재정전략회의에서 윤석열 대통령도 교부비율 하향 문제를 일절 거론하지 않은 것으로 알려졌다.정부는 대안으로 내국세와 함께 교육교부금 재원인 교육세를 유보통합 추가 재원으로 투입하는 방안을 검토하고 있다. 담배, 주류 등에 별도 부과되는 교육세 예산은 올해 6조2000억원이다. 이 중 보육에 쓰이는 유아교육지원 특별회계 전출분(1조6797억원), 대학 등에 사용하는 고등·평생교육지원 특별회계 전출분(2조2414억원)을 제외한 2조1592억원이 교육교부금(교육세분 보통교부금)으로 배정된다. 이의 일부 또는 상당 부분을 유보통합 재원으로 활용하는 방안을 추진하겠다는 계획이다.

기재부 관계자는 “매년 유보통합 특별회계 규모는 줄이고 교육교부금 투입은 늘리는 방향으로 갈 것”이라고 말했다. 아울러 정부는 고등·평생교육지원 특별회계도 규모를 늘리는 방안을 교육청과 협의해 추진하겠다는 방침이다.

다만 이런 정부 계획이 현실화할지는 미지수다. 지방교육재정교부금법과 고등·평생교육지원특별회계법 개정이 필요해서다. 법 개정에 실패하면 재원 부족분은 국비로 부담할 수밖에 없다.

강경민/박상용 기자 kkm1026@hankyung.com