멋지고 놀라운 곰팡이의 세계

멀린 셸드레이크, <작은 것들이 만든 거대한 세계>, 김은영 역, 아날로그, 2021.

균류는 어디에나 있고, 혹독한 환경에서도 번성한다. 항공기 연료탱크에는 석유균이, 체르노빌의 폐허에서는 방사능 입자의 에너지를 제거하는 곰팡이가 무성하고, 쓰고 버린 기저귀를 먹이 삼아 느타리버섯은 잘도 자란다(이렇게 자란 버섯을 먹어도 괜찮다고 한다). 산에서 자주 마주치는 지의류는 곰팡이와 조류(algae) 또는 곰팡이와 박테리아의 공생체인데, 지구 표면적의 8퍼센트를 덮고 있다 하니, ‘지의류(地衣類)’라는 이름이 퍽 잘 어울린다.

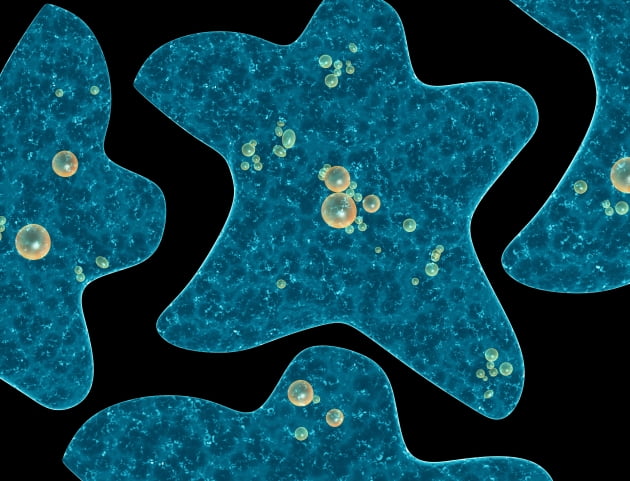

사실, 균류는 오늘의 세계를 만든 장본인이다. 대기 중 산소와 이산화탄소의 양을 결정하는 데 결정적 역할을 한 것도, 식물이 육상으로 진출하던 당시 아직 미비했던 식물의 뿌리 구실을 해준 것도, 바위를 녹여 토양을 만든 것도 바로 균류다. 반대로, 석탄기의 거대 식물들이 썩지 않고 묻혀 화석연료가 될 수 있었던 것은 당시 목질을 분해하는 균류가 없었던 덕분이라고 한다. 숲의 나무들은 뿌리를 통해 소통하고 영양분을 주고받는 등 거대한 네트워크(일명 ‘우드와이드웹’)를 형성하고 있는데, 이것은 균근들의 네트워크이기도 하다. 익숙한 항생제 페니실린 외에도 장기이식을 가능케 하는 면역억제제 시클로스포린, 항바이러스제와 항암제로 쓰이는 많은 약물이 곰팡이에서 추출한 물질로 만들어진다. 실로시빈을 비롯해 환각 작용을 하는 버섯 유래 물질들은 의식 연구의 새로운 지평을 열고 있다고 한다.

다소 부담스러울 수 있는 분량에 상당히 전문적인 내용도 담겨 있지만 저자의 유려한 글솜씨, 분해자이자 공생자, 기생자로서 균류가 지닌 놀라운 능력, 그들의 기묘한 생태가 유발하는 묵직한 질문들 때문에 책을 읽는 내내 지루할 틈이 없다. “균사의 생장에 대해 30분만 골똘히 생각하고 있다 보면 내 마음도 길게 늘어나기 시작한다”는 저자의 소감에 길게 공감하게 된다.

책에는 유독 ‘모르는 것이 많다’는 말이 자주 등장한다. 이 거대한 균류의 세계에 관해 탐구할 것이 많이 남아 있고, 이 분야에 뛰어드는 이들은 “주렁주렁 열린 열매”를 수확할 것이라는 기대를 품게 한다. 곧 이 미세하고도 거대한 세계에 관한 새로운 사실들이 많이 밝혀져 그 이야기를 마법처럼 펼쳐보이는 두 번째 책이 나오기를 기대한다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["테일러 스위프트 남친도 팔았다"…세금 감면받을 권리 [김리안의 에네르기파WAR]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36747482.1.jpg)