"과학계의 성서 '프린키피아' 번역은 제 꿈이었죠"

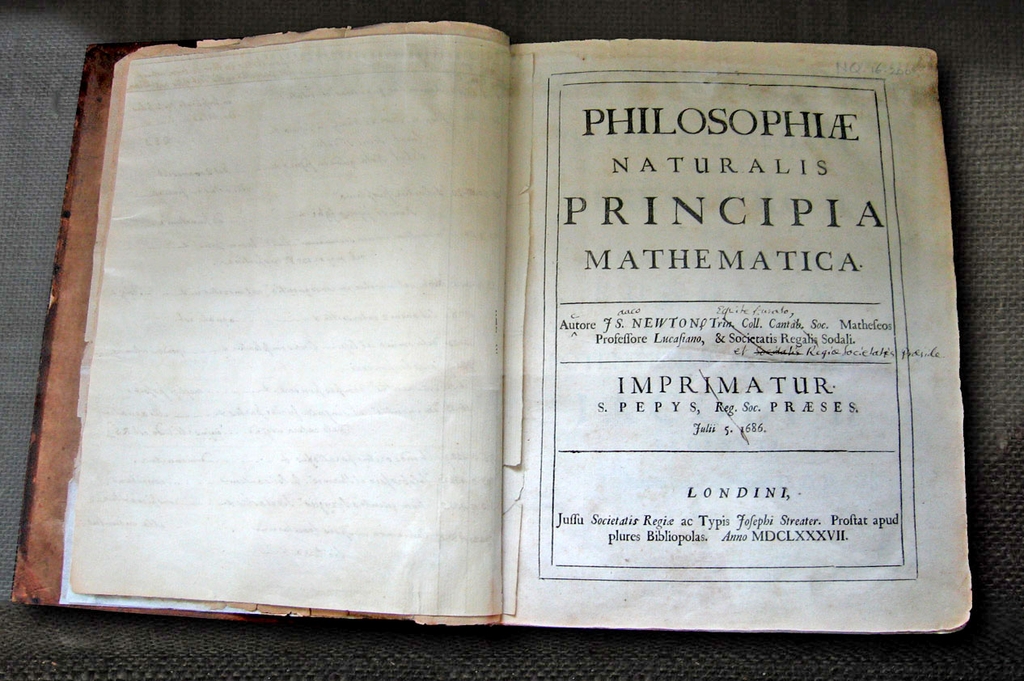

영국의 천문학자 에드먼드 핼리가 아이작 뉴턴의 '프린키피아'(1687)에 바친 헌시의 한 구절이다.

프린키피아는 고전 역학의 꽃이다.

'과학계의 성서'라 불리기도 한다.

책은 르네상스에 태동한 과학 혁명을 정리했고, 현대 문명으로 나아가는 발판을 마련했다.

책에는 뉴턴의 운동법칙이나 만유인력 등 익숙한 내용이 나온다.

그러나 교과서에 실린 내용과는 달리 무수히 많은 수학적 원리와 증명이 등장한다.

책의 원제가 '자연 철학의 수학적 원리'(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)인 것은 그래서다.

내용이 난해한 데다 증명 과정이 생략된 곳도 부지기수다.

국내에서는 1990년대 조경철 박사와 이무현 씨가 번역본을 낸 바 있으나 너무 어렵다는 지적이 있었다.

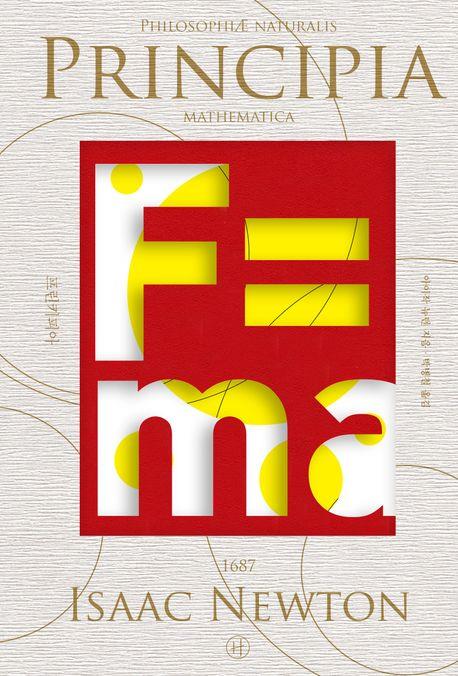

이를 극복하고자 이론물리학자 박병철 박사가 지난 3년간 번역 작업에 매달려 약 1천쪽에 이르는 대작을 완성했다.

그는 학창 시절 '프린키피아' 영역본을 읽었으나 며칠 만에 포기했다고 한다.

영어가 버거운 탓도 있었지만, 학교에서 배운 고전역학과 차이가 컸기 때문이다.

그는 학교에서 미적분학을 토대로 한 고전역학을 배웠다.

그러나 뉴턴은 '프린키피아'에서 미적분학을 사용해 명제를 증명하지 않았다.

당대인에게 이해시키려면 당시 새로운 분야였던 미적분으로 증명해서는 널리 인정받기 어려웠기 때문이었다.

그래서 당대에 통용되는 기하학과 비례식만을 활용해 증명에 나섰다.

미적분학을 이용하면 3줄이면 끝날 증명을 100페이지 넘게 그가 장황하게 설명하는 이유다.

"미적분으로 증명할 내용을 기하와 비례식으로 설명하는 건 인간의 영역이 아닌 것 같아요.

(웃음) 그걸 뉴턴은 아무렇지도 않게 써놨죠. 그는 괴물이었습니다.

출간 당시 케임브리지 교수들도 이해하지 못했습니다.

교수들은 '아무도 이해하지 못하고, 자신도 이해하지 못하는 책을 쓴 사람'이라고 뉴턴을 비판하기도 했죠."

그러다 3년 전부터 본격적으로 번역을 시작했다.

"원서를 확실하게 이해하는 건 번역하는 것"이라는 생각이 든 데다 "학생들에게 뉴턴의 중요성을 역설했는데, 추천자로서 처음부터 끝까지 책을 정독해봐야 한다"는 의무감이 들어서다.

또한 100권이 넘는 과학 도서를 번역했으니 '프린키피아'에 도전해볼 만하다는 판단도 작용했다.

그는 책을 번역하며 뉴턴의 복잡한 논리와 과감하게 생략된 증명을 파고들며 그의 자취를 쫓았다.

그 과정은 만만치 않았다.

무수한 희열과 고통이 그를 엄습했다.

"뉴턴은 증명 끝(Q.E.D.)이라고 했는데 왜 그것이 증명의 끝인지 이해가 안 갔습니다.

뉴턴에게는 당연했던 거지만 저에게는 그렇지 않았던 거지요.

그 과정을 추적하는 게 무척 고통스러웠지만, 마침내 증명이 납득됐을 때 커다란 희열을 느꼈습니다.

"

책이 나온 지 300여 년이 흘렀지만, 여전히 '프린키피아'는 난해한 책으로 정평이 났다.

전공자들조차 읽기가 어려운 책이어서 일반 독자가 책을 완전히 이해하는 건 불가능에 가깝다고 역자는 말했다.

박 박사는 증명 과정을 다 읽지 말고 명제만 따라가며 읽는 것도 좋은 독서법이 될 것 같다고 추천했다.

"책에 나오는 명제는 뉴턴이 깊이 생각해서 나름대로 순서를 정한 거예요.

그는 서서히 운동법칙과 중력법칙 결론으로 논리를 몰아가지요.

명제만 읽는 것도 도움이 될 것이라 생각합니다.

"

휴머니스트. 960쪽.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)