시진핑 3기 못믿는 외국인…中 몰리던 뭉칫돈 '멈칫'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

식어가는 중국 금융시장

양회 앞두고 習 리스크 불거져

글로벌 자금유입 눈에 띄게 둔화

이달 증시 순매수 10분의1 토막

채권·위안화는 매도세 가속

부동산 부실 대출도 시한폭탄

양회 앞두고 習 리스크 불거져

글로벌 자금유입 눈에 띄게 둔화

이달 증시 순매수 10분의1 토막

채권·위안화는 매도세 가속

부동산 부실 대출도 시한폭탄

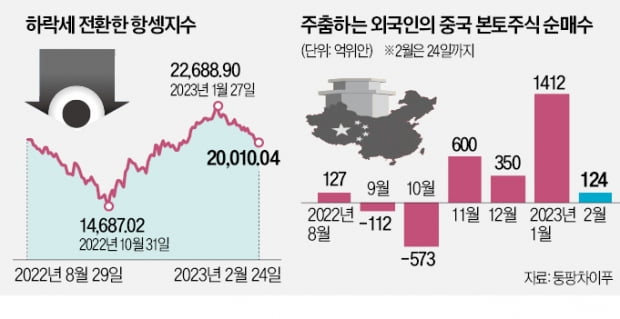

환율 급등도 부담

27일 투자정보업체 둥팡차이푸에 따르면 중국이 ‘위드 코로나’로의 전환을 선언한 지난해 11월부터 지난달까지 석 달 동안 외국인은 중국 본토 주식 2486억위안(약 47조1500억원)어치를 순매수했다. 지난달에는 월간 기준 역대 최대인 1412억위안 매수 우위를 보였다.하지만 이달 초 미·중 간 ‘풍선 갈등’이 점화된 직후 매수세는 급격히 냉각됐다. 이달 24일까지 순매수는 124억위안에 그쳤다. 외국인 투자자가 주로 참고하는 CSI300지수는 지난달 7.3% 뛰었다가 이달 들어선 2.5% 하락했다. 홍콩 항셍지수는 이달 8.4% 내렸다.

외국인은 중국 채권시장에서도 돈을 빼고 있다. 외국인은 지난해 2월부터 11월까지 10개월 연속 중국 채권을 순매도했다. 12월 172억위안 ‘반짝 순매수’에서 1월에 다시 869억위안 매도 우위로 돌아섰다. 외국인의 중국 자산 매도에 위안화 환율은 이달 들어 3% 이상 상승(위안화 가치 하락)했다. 위안화 약세가 지속되면 외국인의 자금 이탈은 더욱 가팔라질 수 있다.

존 위더 싱가포르 픽텟자산운용 펀드매니저는 시 주석의 권력 확대와 정책 전환, 기업 실적 약화, 지정학적 갈등을 중국이 직면한 대표적 리스크로 꼽았다. 그는 “글로벌 투자자 상당수가 미·중 무역분쟁 이전 시절만큼 중국에 관심을 두지 않는다”고 말했다.

미국 에토스투자의 제임스 플레처 창업자는 “견제와 균형 장치가 제대로 작동하지 않으면 잘못된 정책이 나왔을 때 바로잡기가 쉽지 않다”며 “향후 2~5년 동안 중국 시장에 신중하게 접근할 것”이라고 했다. ‘공동부유’를 내걸고 자국 인터넷, 교육 등 사기업을 압박했던 조치가 언제든 재개될 수 있다는 우려다.

중국 당국이 자국 국유기업과 첨단기술 기업에 세계 4대 회계법인과의 감사 계약을 피하라는 지침을 내린 것도 글로벌 투자자가 중국 투자를 더욱 경계하게 된 이유라고 블룸버그통신은 분석했다. 바오판 차이나르네상스(화싱자본) 회장이 돌연 종적을 감췄다가 열흘 만에 당국의 조사를 받는다는 사실이 알려진 것도 투자 심리를 악화시키고 있다는 지적이다.

“예측 가능한 사업 환경 필요”

외국 기업인과 관광객도 여전히 중국 복귀를 꺼리고 있다. 26일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난달 상하이에 입국한 외국인은 18만 명으로 코로나19 전인 2019년 1월 270만 명의 7% 수준에 그쳤다. 베티나 쇤베안진 주중 유럽상공회의소 상하이지회장은 “중국 당국은 투명하고 예측 가능한 사업 환경을 구축하기 위해 가시적인 조치를 해야 한다”고 지적했다.씨티그룹은 최근 보고서에서 ‘중국의 일본화’를 경고하기도 했다. 중국 경제가 부동산 거품이 터지고 장기 침체를 겪은 일본을 닮아가고 있다는 분석이다. 일본은 1990년대 주택 주요 구매층인 35~54세 인구가 감소해 버블이 붕괴하기 시작했다. 중국도 30년 이상 지속한 ‘1가구 1자녀’ 정책 탓에 중년 이하 인구가 빠르게 감소하는 추세다.

중국 부동산 시장 규모는 2020년 기준 65조달러에 달한다. 미국, 유럽연합(EU), 일본을 합친 것보다 클 정도로 과열돼 있다. 중국 금융권 자산의 41%가 부동산과 연계돼 있기 때문에 부동산 거품이 터지면 금융 시스템에도 상당한 영향을 미칠 것으로 씨티그룹은 예측했다.

베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)