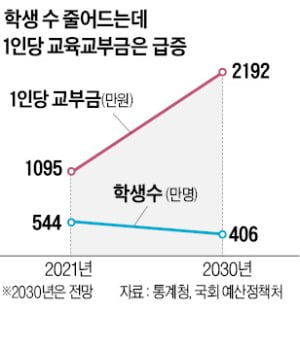

2030년까지 학생 138만명 주는데…교육교부금은 60조→89조로 급증

1인당 교부금 2배로 늘어나

예산 넘치자 선심정책 봇물

반면 교육교부금은 매년 증가한다. 지난해 59조6000억원에서 올해 64조9000억원, 2026년엔 77조원, 2030년엔 89조2000억원으로 늘어난다. 국세 수입이 매년 증가하면서 교육교부금도 자동으로 늘어나는 것이다.

이에 따라 학령인구 1인당 교육교부금은 지난해 1095만원에서 올해 1204만원, 2026년 1569만원, 2030년 2192만원 등으로 급증한다. 앞서 한국개발연구원(KDI)은 2030년 학령인구 1인당 교육교부금을 1880만원으로 추산했는데, 2030년 기준으로 볼 때 한경 추산 결과는 KDI 추계보다 16.6% 많다. 당시 KDI는 2019년에 이뤄진 장래인구추계를 반영했는데, 예상보다 인구 감소 속도가 빨라지면서 1인당 교육교부금 규모가 더 커졌다.

문제는 교부금을 사용하는 교육청이 갑자기 밀려드는 돈을 주체하지 못해 장기적 교육 투자와는 거리가 먼 선심성 현금 정책 등으로 교부금을 소진하는 사례가 많다는 것이다. 지난해 부산·인천·대전 등 9개 교육청은 유치원과 초·중·고교생에게 1인당 5만~30만원의 보육·교육재난지원금을 지급했다. 교육청이 학생을 상대로 사실상 용돈을 준 것이다. 이렇게 쓰고도 남는 돈은 기금 등의 형태로 쌓아놓고 있는 것으로 파악된다. 16개 시도교육청의 교육재정안정화 기금 규모는 3조원을 돌파했다. 작년엔 교육시설환경개선기금을 신설해 1조원 이상을 ‘저축’했다.

이런 가운데 기획재정부는 지난 15일 교육교부금 5조2526억원을 추가로 지방교육청에 내려보냈다고 밝혔다. 작년 세수 개선으로 발생한 세계잉여금을 교부세 비율(20.79%)에 따라 배분했다.

안종석 가온조세정책연구소장은 “교육재정교부금이 우발적으로 급격히 늘어난 탓에 교육 현장에선 교육 발전을 위한 장기적 투자 계획을 세우기보다는 그때그때 돈을 소진하기 위한 현금성 지출을 늘리게 된다”며 “예산을 효율적으로 배분하기 위해선 내국세 연동제 방식의 교육재정교부금 제도를 손봐야 한다”고 말했다.

KDI는 교부금을 명목 국내총생산(GDP)과 학령인구 수에 연동해 조정하는 방안을 대안으로 제시했다. 이렇게 하면 40년간 1046조원의 예산을 절감할 수 있다고 추산했다.

강진규/정의진 기자 josep@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![학생 수 줄어도 늘어나는 교육청 쌈짓돈…"세금 줄줄 샌다" [강진규의 데이터너머]](https://img.hankyung.com/photo/202204/ZN.29247004.3.jpg)

![마래푸·잠실주공 일시적 2주택자…종부세 1억→2000만원 [강진규의 데이터너머]](https://img.hankyung.com/photo/202204/02.28951736.3.jpg)