판결문 뒤의 이야기…'법정의 얼굴들'

판결문은 사회의 거울과 같다.

사회 속을 살아가는 사람들의 온갖 문제와 욕망이 글에 담겨 있어서다.

지방법원에 근무하는 박주영 판사는 오랫동안 형사부 판사와 공보판사로 일했다.

주로 강력 사건에 대한 공소장, 각종 보고서와 탄원서를 읽고 피고인에게 적합한 양형을 구형했다.

또는 주요 판결을 언론에 알리기 위해 자신이 판결하지 않는 사건도 법정에 들어가 재판의 분위기를 기록했다.

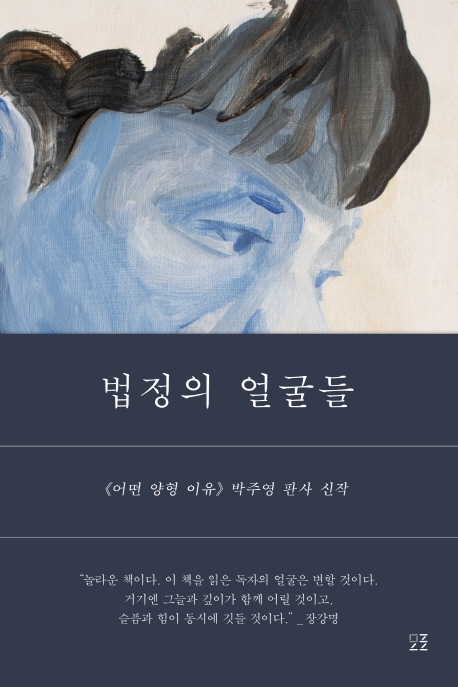

박 판사가 쓴 에세이 '법정의 얼굴들'(모로)은 그가 읽고 본 기록의 결과물이다.

판결문의 객관적이고, 난해한 세계에 저자의 생각과 감정을 입혀 쉽게 풀어썼다.

자살, 아동학대 등의 사건을 건조한 글이 아닌 감정이 담긴 에세이로 읽는 건 고통스러운 경험일 수 있다.

재판과정에서 상해치사 → 아동학대치사 → 살인으로 공소장이 변경된 '이서현 사건' 같은 경우가 특히 그렇다.

"미안해요.

엄마. 그런데 소풍 가고 싶어요.

"

서현이가 맞아 죽던 날 아침에 남긴 글이다.

계모는 남편 없이 서현이와 둘이 있을 때는 사소한 핑곗거리만 있어도 잔혹하게 폭행했다고 한다.

온라인게임 아이템을 채굴하면서 사는 윤수(가명) 아빠가 갓난아기인 윤수가 폐렴으로 입원하자 아내와 카카오톡으로 나눈 대화는 정상적인 부부의 대화 내용이 아니다.

결국 윤수 아빠는 우는 게 짜증 난다는 이유로 아들을 살해했다.

책에는 20대에 여러 차례 자살을 시도했던 피고인들의 이야기, 장기간 성폭행을 당한 여고생, 미성년자 조건 만남, 돈이 없어 교도소에 들어가려는 노인 등 밑바닥 삶에 대한 이야기가 담겼다.

저자는 서문에서 "나는 판단자임과 동시에 관찰하고 기록하는 자다.

내가 기록하지 않으면 내가 본 세상의 일부가 사라진다.

고통과 슬픔을 넘을 수 있는 유일한 수단은 기억뿐이다"라고 말했다.

384쪽. 1만7천원.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트