5合目을 출발해 2.5km를 걸어 7合目 오다(御田)에 닿았다.

2.5km를 걷는데 1시간 20분이나 소요됐다.

선두가이드는 수시로 뒤돌아보며 일행들 머릿수를 세느라 천천히 걷고

또 일행들은 풍광을 렌즈에 담느라 가다 서다를 반복해서이다.

7合目 팻말에 표시된 해발고도는 1,424m.

‘7合目’은 우리의 ‘7부 능선’ 쯤으로 이해하면 될 듯.

‘御田’이라! 어묵의 일본말, ‘오뎅(御田)’으로 읽을 수도 있겠으나

직역하자면 ‘임금이 몸소 경작하는 밭’으로, 여기선 습지를 형성하고 있는

‘神의 밭’을 뜻한단다.

일행들은 잠시, 야생화와 습지를 배경으로 인증샷 삼매경에 빠졌다.

최상의 포토존을 찾아 무의식적으로 풀밭으로 들어서려는데,

현지인 산행가이드가 놀란 표정으로 손짓하며

야생화 보호를 위해 협조해 달란다. ‘지당한 말씀’이다.

완만하던 등로는 다시 살짝 고개를 쳐든다.

뒤돌아보니 그새 산들머리가 가물가물 물러나 있다.

빡빡머리에 흰수건을 질끈 동여맨 두 스님께선 체급에 비해

걸음걸이가 사뿐하다. 가히 날다람쥐 수준이다.

숲을 지날 땐 나뭇가지에 매달린 핑크빛 리본이 산길을 안내한다.

너덜길에서는 바위에 칠해진 동그라미 표시가 발길을 유도한다.

리본도, 동그라미 표시도 절제된 느낌이다.

우리의 산 길목에 내걸린 수많은 리본과 묘한 대조를 이룬다.

7合目에서 30여분을 올라서면 ‘나나츠가마 대피소(七ツ釜避難小屋)’라

쓰여진 팻말이 보이고 이내 조그만 돌탑(康ケルン)을 맞닥뜨리게 된다.

왼쪽 숲 뒤로 붉은색 지붕의 무인대피소가 모습을 감추고 있다.

5분여 더 올라서면 등로 왼쪽 아래로 계곡이 이어진다.

거친 물줄기가 바위벼랑 아래 沼로 하얗게 곤두박질 친다.

내려다보니 간담이 서늘한 높이이다.

계곡은 가마솥을 닮은 일곱개의 沼를 품고 있다 하여

‘나나츠가마(七ツ釜)’라 불리운다.

고도를 높힐수록 가을빛이 더해간다.

비스듬히 누운 고산평원은 그대로가 산상화원이다.

짙푸르던 여름은 살며시 내려앉는 가을빛에 슬며시 자리를 내주었다.

이처럼 초카이산 산자락에도 계절의 순환은 어김없다.

완만하게 뻗은 능선 저너머로 봉우리가 살짝 모습을 드러냈다.

초카이산의 두번째 봉우리인 七高山이 ‘어서 오라’ 손짓 한다.

아직은 멀게만 보이는데도 주변 풍광에 홀딱 빠져서일까,

발걸음은 구름 위를 걷는 듯 가볍기만 하다.

9합목에 이르자, 등로는 검은 돌덩이가 굴러내린 좁은 골짜기로 이어진다.

돌덩이에 칠해진 하얀 동그라미가 곧 이정표이다.

너덜지대 초입에서 잠시 배낭을 내려, 땀을 훔치고 목젖도 적셨다.

과일도 나눠먹으며 인증샷도 남발?했다.

동행 중인 스님은 막간을 이용해 가부좌 참선에 몰입하고,

동행 중인 ‘월간 산’ 기자는 메모 삼매경에 빠져 있다.

사람과 자연이 하나된 아름다운 모습이다.

짙은 안개가 일순 산자락을 뒤덮더니 눈앞 너덜길을 지워버렸다.

고산이라 날씨는 시시때때로 심술을 부리기에 은근히 걱정됐다.

농무는 씻은 듯 걷혔다가 다시…그러길 십수번 거듭했다.

마치 천변만화하는 자신의 능력을 과시라도 하려는 듯.

9합목 너덜지대를 지나 능선길로 들어서면 비뚤배뚤 어설프게 깔아놓은

돌판길이 나타난다. 때로는 정교함보다 어설픔이 정겹다.

돌판길이 끝나는 지점에 ‘舍利坂入口’라 표시된 팻말이 서 있다.

정상까지 0.4km를 가리킨다. 산정이 빤히 올려다 보인다.

그러나 남은 400미터가 결코 녹록치 않다.

급사면 길은 잘게 부서진 화산석으로 이루어져 있어 인내를 요구한다.

두 걸음 올라서면 한걸음 미끄러져 내릴만큼 걸음이 고되다.

잡고 오르라 설치해 놓은 쇠사슬은 녹이 슬은데다 고정이 제대로

되어있지 않아 무용지물이다.

이처럼 마지막 오름 구간은 짧지만 팍팍하다.

그러나 가슴에 새기고 눈에 담은 상상 그 이상의 숨 막힐듯한

풍광만으로 고된 걸음에 대한 보상은 충분하다.

거무튀튀한 돌덩이 봉우리가 더없이 파란 하늘과 맞닿아 있는 곳,

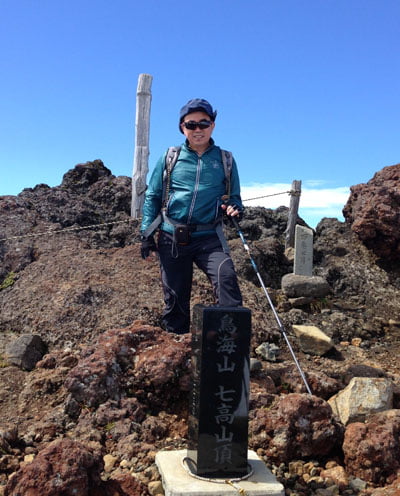

해발 2,230m 七高山 정상에 올라섰다.

1801년의 분화로 형성된 초카이산 최고봉 新山(2,236m)도 코 앞이다.

新山은 초목이 살 수 없는 완전한 바위 산이다.

단체인증샷을 위해 일행들과 함께 프랑카드를 펼쳐들었다. 표정들이 밝다.

단언컨대, 일상에서의 스트레스는 산정에 올라서면

씻은 듯 사라지기 때문이다. 그래서 산이 좋다.

<다음 편으로 이어집니다>

![[속보] 경찰 특별수사단, '국회 통제' 조지호 경찰청장 소환 조사](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)