"文 대통령 말 일리 있다"…4년 전에는 [김하나의 R까기]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

주거 사다리 역할했던 소형 아파트, 선호도 떨어져

중대형 아파트 인기 끄는데…文 대통령 소형 극찬

뒤늦게 내놓은 '공급' 대책, 과거에도 그랬더라면…

중대형 아파트 인기 끄는데…文 대통령 소형 극찬

뒤늦게 내놓은 '공급' 대책, 과거에도 그랬더라면…

#2. 미혼인 B씨. 원룸 오피스텔에서 생활이 길어지면서 살림살이가 늘었다. 임대차보호법으로 계약은 연장됐지만, 만기까지 있기는 어렵게 됐다. B씨는 노트북을 소파 앞에 작은 테이블에 놓고 영화를 다운 받거나 게임을 가끔하는 정도로만 즐겼다. 이제는 재택근무를 본격적으로 하면서 책상에 책장까지 집에 들이게 됐다. 밥을 자주 해 먹다보니 좁은 주방엔 조리 도구와 식재료로 넘쳐났다. 심란한 마음에 B씨는 투룸의 전셋집을 알아보고 있다.

코로나에 청약도 어려운 시대, 제대로된 중형주택 선호

코로나19가 잦아들지 않고 언택트가 일상화되면서 집에 대한 개념도 바뀌고 있다. '집콕' 생활이 늘면서 집은 각종 일상을 해야하는 공간이 됐다. '신도시는 베드타운'이라는 말까지 있을 정도로 과거에는 잠을 자거나 휴식을 위한 공간이었다면, 이제는 업무는 물론 휴식, 취미, 비상시의 격리공간 역할까지 하게 됐다. 과거보다는 큰 공간을 선호하게 된 이유다.정부의 부동산 대책도 한 몫했다. 과거에는 작은 빌라나 아파트에서 신혼집을 마련했다가 자녀를 낳고 살림이 늘면서 집을 넓혀하는 과정이 있었다. 이 때 유용한 징검다리 역할을 한 주거형태는 '소형 아파트'였다. 공급과 수요가 늘 있다보니 팔아서 큰 아파트로 옮겨가기도 좋고, 안 팔리더라도 전세를 주기도 쉬워서다.

국토교통부가 지난 6월 발표한 '2019년도 주거실태조사 결과'에 따르면, 1인당 평균 주거(전용)면적은 32.9㎡로 2018년의 31.7㎡보다 다소 늘었다. 32.9㎡를 평으로 환산하면 9.9평 정도다. 단순 계산하면 신혼부부는 전용면적 66㎡에는 살아야 하고, 자녀 2명을 낳는다면 132㎡의 집에는 거주해야 한다는 얘기다.

1인당 주거 면적 늘어난다던데…서울 주거생활에선 어려워

현실은 어떤가. 전용 59㎡(공급면적 25평, 전용면적 18평)에 3~4인이 살고, 84㎡(공급면적 34평, 전용면적 25평)에 4~5인이 사는 게 표준화되어 있다. 신도시나 수도권, 지방 등에서는 발코니 확장을 통해 그나마 넓은 공간이 나오지만 서울은 확장에 제한을 받다보니 넓은 공간에 거주하기는 어렵다. 집값까지 얘기를 보태면 상황이 달라진다. 집값이 오른만큼 면적을 더하기는 어려운 처지가 됐다.이러한 답답함에 불을 지른게 문재인 대통령의 발언이었다. 지난 11일 경기도 화성시 동탄신도시에서 13평형(44㎡) 임대아파트를 둘러보면서 "신혼부부에 아이 한 명은 표준이고 어린 아이 같은 경우는 두 명도 가능하겠다"고 한 발언이다. 이는 "4인 가족도 살 수 있겠다"는 말로 해석되면서 주말 내내 비판대에 올랐다. 청와대는 단정적인 말이 아니라 질문이었다고 해명했지만, 발언의 여파는 쉽사리 진화되지 않고 있다.

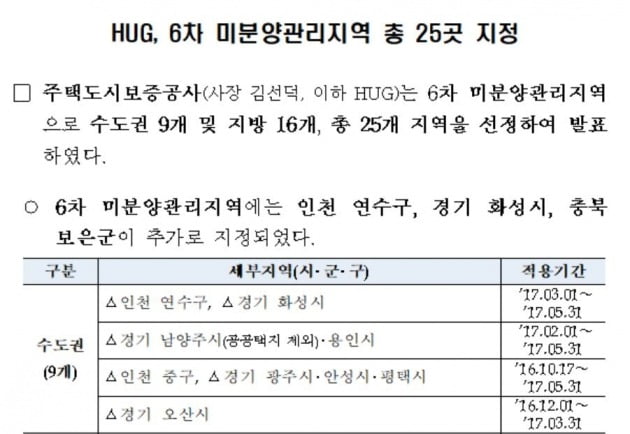

이러한 얘기를 문 대통령 초기에 했다면 어땠을까? 2017년 상반기에는 수도권, 특히 대통령이 방문한 동탄신도시 일대는 미분양으로 몸살을 앓는 시기였다. 그 와중에 중산층을 위한 뉴스테이(민간기업형 임대주택) 부지 선정이 한창인 때였다. 집도 남고 전셋집도 남아 돌았던 시기다. 심지어 동탄2신도시는 2017년 3월부터 미분양 관리지역이 됐다.

동탄2신도시의 대장아파트인 청계동 동탄역 더샵센트럴시티(2015년 준공)의 사례만 봐도 그렇다. 2017년 4~6월에 거래된 전용 84㎡의 매매는 5억5000만원 안팎이었다. 전셋값은 3억5000만원 정도에 거래됐다. 지금 시세는 어떤가. 일단 전세는 없다. 지난달에는 13억1000만원에 매매됐고, 로열층에 나와있는 매물의 호가는 15억원에 달한다. 문 대통령 임기동안 집값은 2배 이상 오른 셈이다.

문 대통령이 2017년 5월에 공공임대로 전세살이를 권했다면 어땠을까. 지금같이 집값이 올랐다면, 그 원망은 더 커졌을 수 있다. 다만 '공급'에 대한 입장이 달랐으니 현실도 바뀔 수 있다. 과거 문 대통령은 뉴스테이에 대해 "건설사들 배만 불리는 사업"이라며 비판했고, 다주택자들이 집을 내놓으면 공급에 문제가 없다고 했다. '공급의 역할'을 쏙 빼놓은 셈이다. 공공임대건 공공분양이건 '공급'을 꾸준히 추진했더라면 문 대통령의 말처럼 공공임대는 내 집 마련의 좋은 사다리가 될 수 있었을지 모른다.

김현미 국토교통부 장관의 말처럼 아파트는 빵이 아니다. 반대를 위한 반대 보다는 미래를 준비하는 부동산 대책이 필요했다. 변창흠 국토부 장관 후보자는 우선 급한 불(전세난)을 끄겠다고 나설 모양이다. 지금의 정책이 미래에 어떤 여파를 몰고올지 고민이 많이 담긴 정책을 내놓길 바래본다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![文 극찬한 공공임대는 공실…'임대료 멈춤법'까지 등장 [식후땡 부동산]](https://img.hankyung.com/photo/202012/01.21492724.3.jpg)

![13평 공공임대 아파트에서 4명이 살 수 있을까요? [강영연의 靑론직필]](https://img.hankyung.com/photo/202012/01.24717698.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)