서울대 석·박사과정 37명 모집에 11명 지원…4차 산업혁명 누가 이끄나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

위기의 공과대학

이공계 선호 현상, 대학원선 '남의 얘기'

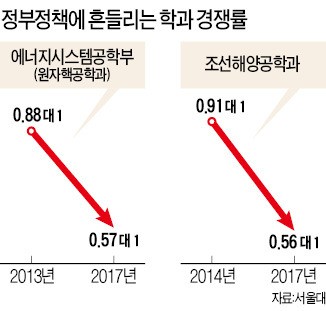

'탈원전 외풍'에 에너지학과 연구실은 비상

일각선 "우후죽순 생겨난 대학원 구조조정 필요"

이공계 선호 현상, 대학원선 '남의 얘기'

'탈원전 외풍'에 에너지학과 연구실은 비상

일각선 "우후죽순 생겨난 대학원 구조조정 필요"

◆서울대 공대 석사과정도 첫 미달

석사과정 미달은 서울대 공대 학부생이 절반 가까이 본교 대학원에 진학하는 것을 감안하면 이례적인 현상이라는 게 관계자들의 설명이다. 대학 알리미에 따르면 서울대 공대 학부생 중 국내 대학원에 진학하는 비율은 48.9%(2016년 8월 기준)에 달한다. 서울의 한 사립대 공대 학장은 “세계 20위권으로 평가받는 서울대 공대의 석사과정이 그동안 다른 학교 졸업생에겐 선망의 대상이 돼왔다는 점을 감안하면 이번 미달 사태의 심각성을 새삼 깨닫게 된다”고 말했다.

전문 연구 인력을 양성하는 박사과정(석·박사통합과정 포함)은 상황이 더욱 심각하다. 박사과정 경쟁률은 2013년(전·후기 통합) 1.2 대 1에서 2017년 0.84 대 1로 떨어졌으며 올해 후기 모집에서 석·박사통합과정 신입생을 모집한 서울대 공대 18개 학과 중 무려 12곳이 미달됐다.

고려대 연세대 등 국내 주요 대학 이공계 대학원도 사정은 마찬가지다. 이들 대학은 대학원 경쟁률 공개를 꺼리고 있지만 각 대학 공대 학장 역시 위기감을 드러냈다. 정진택 고려대 공대 학장은 “정확한 수치는 말할 수 없지만 전반적으로 국내 공대 대학원 지원자가 하향 곡선을 그리고 있는 건 맞다”고 털어놨다. 홍대식 연세대 공대 학장 역시 “최근 해외 대학으로 가려는 지원자가 늘면서 국내 주요 이공계 대학이 어려움을 겪고 있다”고 전했다.

◆일관성 없는 정부 정책에 휘둘려

학계에선 이공계 대학원 위기를 정부가 부추기고 있다는 볼멘소리도 나온다. 정부의 일관성 없는 인재육성 정책이 이공계 학생들의 의욕을 꺾고 있다는 지적이다.

대표적인 사례가 전문연구요원 제도 폐지 논란이다. 전문연구요원은 이공계 학생이 국방부가 인정한 대학 또는 연구기관에서 3년간 연구개발(R&D)을 수행하는 것으로 병역 의무를 대신하는 특례 제도다. 국방부는 지난해 5월 저출산 고령화로 인한 병력 자원 감소에 대처하기 위해 2020년 이후 전문연구요원 제도를 폐지하겠다고 발표했다. 그러나 이에 대해 과학계가 집단 반발하자 국방부는 “일단 보류하겠다”며 한발 물러섰지만 문재인 정부 100대 국정과제로 제시된 ‘군복무 기간 단축’과 맞물려 폐지가 유력하다는 전망이 나온다. 한 한양대 공대 교수는 “뿌리 깊은 해외 대학 선호 속에서도 그나마 국내 대학원이 명맥을 유지했던 건 박사 과정을 밟으면서 군 문제를 해결할 수 있다는 전문연구요원 제도에 힘입은 바가 크다”며 “전문연구요원 폐지는 국내 이공계 대학을 고사시키는 기폭제가 될 것”이라고 우려했다.

최근 정부의 갑작스러운 탈원전 결정에 국내 원자핵공학과 학생들이 집단 ‘멘붕’(멘탈붕괴)에 빠진 것도 비슷한 맥락이다. 원자력공학은 안보·경제 차원에서 손을 놓아서는 안될 핵심 분야임에도 탈원전 선언에 앞서 지속적인 인재 육성을 위한 대안은 전혀 없었다. 주한규 서울대 원자핵공학과 교수는 “정부가 4차 산업혁명을 외치고 있지만 정작 인재 양성에 대한 관심은 적은 것 같다”며 “학생들이 마음놓고 연구할 수 있도록 일관성 있는 정책이 필요하다”고 지적했다.

전문가들 사이에선 국내 대학원의 구조조정이 필요하다는 지적도 나온다. 대학원 없이 학부에 특성화해 경쟁력을 갖춘 대학이 많은 미국·일본과 달리 국내 대학은 대부분 석·박사과정이 포함된 종합대학을 지향하고 있다.

황정환/성수영/구은서 기자 jung@hankyung.com

![조기 대선에도 '걱정 없는' 이재명…형사소송법 뭐길래 [정치 인사이드]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39645638.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)