"비인기단지 '주홍글씨' 지워라"

'떴다방 동원' 평균경쟁률 높여

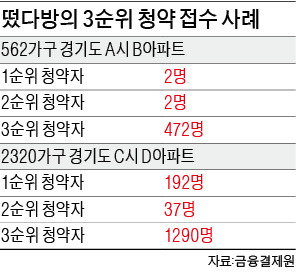

앞서 경기 C시에서 청약을 받은 D아파트도 1·2순위에서 229명 수준이던 청약자가 3순위에서는 6배에 가까운 1290명에 달했다. 이들 아파트의 3순위 청약자 중 상당수는 이동식 중개업소인 ‘떴다방’이었다는 후문이다. 수도권에서 미분양 아파트를 판매하는 한 분양대행사 임원은 “청약 경쟁률이 너무 낮으면 실수요자가 나중에 미분양분도 거들떠보지 않는다”며 “분양 성공이 어려운 단지일수록 더 많은 떴다방을 동원해 3순위 청약에 나서는 게 사실”이라고 전했다.

모델하우스 인근에서 떴다방이 방문객들에게 “프리미엄이 붙는 아파트니까 당첨되면 연락 달라”며 명함을 돌리는 것도 분위기를 띄우려는 대표적인 사례다. 입지가 좋지 않고 분양가도 높은 편이어서 실제 분양권에 웃돈이 붙을 가능성이 없는데도 떴다방이 많으면 분양권 매매 차익을 기대한 투자자들이 청약에 나설 가능성이 높아져서다.

지방의 경우 흥행 분위기를 조성하기 위해 모델하우스가 문을 연 주말 이틀간 교통비와 숙식비 등 수고비를 주고 떴다방을 불러모으는 사례도 적지 않다.

특히 최근에는 떴다방뿐만 아니라 분양 현장 주변의 부동산 중개업소도 분위기 띄우기에 동원되는 추세다. 계약자를 데리고 오는 중개업소에 수백만원의 수수료를 주는 이른바 권유 마케팅(MGM·member get member)이다.

중개업소들은 계약자를 유치하기 위해 분양 현장에 대해 긍정적인 평가를 할 수밖에 없다. 분양대행사들이 일정한 사무실을 갖춘 중개업소가 떴다방보다 신뢰도가 높다는 점을 파고든 것이다. 올초부터 권유 마케팅에 나선 서울 마곡동의 한 공인중개사는 “많게는 계약 한 건에 300만원도 손에 쥘 수 있어 주업무인 부동산 거래 중개보다 분양 계약 쪽에 치중하고 있다”고 말했다.

김보형 기자 kph21c@hankyung.com

!["가고 싶은 동네마다 사야지"…팝핀현준, 일산 등에 집 6채 [집코노미-핫!부동산]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38893821.3.png)