술 취하면 갑?… 툭하면 얻어맞는 역무원들

다짜고짜 욕설에 주먹질

역무원 "싸움·폭력 비화 안되려면 억울해도 고개 숙일 수밖에"

대부분 훈방…실효성 없는 철도법

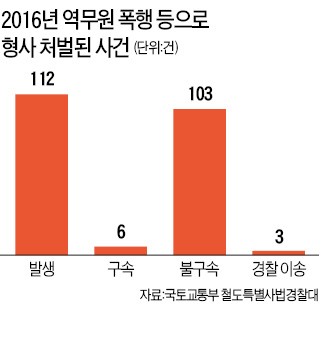

작년 112건 중 구속 6건 그쳐

지하철 역무원들이 취객들로부터 폭행이나 업무방해를 당하는 일이 지속적으로 늘고 있다. 15일 서울교통공사에 따르면 올 1월부터 지난달까지 역무원에 대한 주취 폭행 건수는 67건으로, 지난해 전체 건수(52건)를 훌쩍 넘어섰다. 닷새에 한 번꼴로 취객으로부터 매맞는 역무원이 나오고 있는 셈이다.

지난 1월 밤 12시께 3호선 새절역에선 역무원 이모씨가 술에 취한 50대 남성으로부터 폭행당했다. 취객을 부축하는 과정에서 몸을 만졌다는 이유로 멱살이 잡히고 얼굴에 주먹질까지 당했다. 옷은 찢기고 안경도 부러졌다. 이튿날 병원에 간 역무원은 전치 2주 진단을 받았다.

취객 난동의 유형도 다양하다. 4호선 동대문역사문화공원역 관계자는 “술에 취해 개찰구를 넘거나 역무실에 전화를 걸어 다짜고짜 욕을 하기도 한다”며 “그래도 승객과 불필요한 다툼을 피하려면 조용히 타이를 수밖에 없다”고 말했다. 열차 안에서 잠든 취객을 깨우는 일도 만만치 않다. 역무원이 “지하철 운행이 끝났으니 나가야 한다”고 말하면 “귀찮게 하지 마라”며 버티는 사례가 많기 때문이다. 3호선의 한 역에서 근무하는 이모씨(39)는 “말로 깨우려고 하면 무시한 채 계속 자고, 흔들어 깨우면 ‘왜 몸에 손을 대느냐’고 욕한다”며 “그냥 역무원을 화풀이 대상으로 여기는 것 같다”고 토로했다.

◆경찰 출동해도 대부분 훈방 조치

지하철 주폭을 단속하는 법은 마련돼 있지만 실제 처벌로 이어지는 사례가 적다 보니 실효성이 없다는 지적이다. 철도안전법에 따르면 역무원을 폭행하면 5년 이하 징역이나 5000만원 이하 벌금형에 처해진다. 열차 안에서 소란을 피우면 경범죄처벌법에 따라 최대 20만원의 벌금도 부과할 수 있다. 내년 2월부터는 술에 취해 열차에서 소란을 피울 경우 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금형에 처하는 철도안전법 개정안도 시행된다.

하지만 처벌되는 사례는 손에 꼽을 정도다. 국토교통부 철도특별사법경찰대에 따르면 지난해 발생한 역무원 폭행 등 철도안전법 위반 사건 112건 가운데 피의자가 구속된 사례는 6건에 불과했다. 서울교통공사 관계자는 “취객의 이름 나이 주소 등을 파악해 고발장을 경찰에 제출하는 건 현실적으로 불가능하다”며 “경찰이 출동해도 그냥 집에 돌려보내는 경우가 대부분”이라고 말했다.

이현진/양길성 기자 apple@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![물가 지표 초읽기…다시 파월의 시간이 온다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20231109084118397.jpg)