[덫에 걸린 재개발] 조합장ㆍ업체 '검은 커넥션'…돈 없는 원주민은 쫓겨나

서울 마포구에서 별다른 걱정 없이 살아온 김모 할아버지(73)는 2년 전부터 구로구 에서 생활하고 있다. 30여년을 살면서 '제2의 고향'이라 여겼던 곳에서 쫓겨나듯 떠나게 된 것은 재개발 때문이다.

김씨는 자신 소유의 집을 갖고 있었지만 재개발 분담금 3억원을 낼 형편이 안 됐다. 전용면적 60㎡ 이하 아파트를 배정받을 수 있다면 큰 부담 없이 재정착할 수 있었겠지만 전용 102㎡ 이상 아파트만 선택할 수 있다고 했기에 목돈을 구할 수 없었던 김씨는 별다른 수를 내지 못했다. 시공사와 조합에 항의해봤지만 시세의 절반 정도인 평가금액에 집을 수용당했다.

재개발 분담금을 마련하지 못해 정든 집을 떠나고 재산상 손실까지 입어야 하는 사례는 비단 김씨뿐만이 아니다.

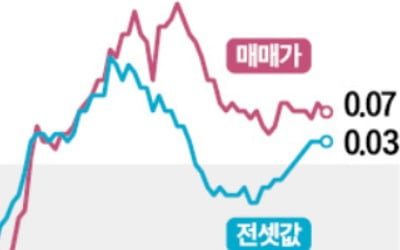

서울시 주거환경개선정책 자문위원회의 '주택정비사업 이후 거주가구 주거실태' 보고서에 따르면 재개발 전에는 평균 주택 크기가 전용 80㎡였지만 사업이 끝나면 107㎡로 늘어나고 평균 집값도 3억9000만원에서 5억4000만원으로 40% 가까이 껑충 뛴다.

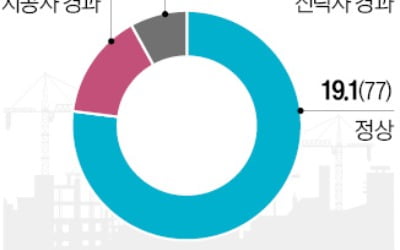

무엇보다 거주민의 평균 소득이 207만원에서 653만원으로 3배 이상 상승한다. 형편이 어려워 집값이 싼 곳으로 이사가야 하는 일이 빈번히 발생하리란 사실을 쉽게 짐작할 수 있다. 조합과 시공사가 중소형 아파트보다 사업성이 좋은 중대형을 선호하면서 나타난 현상이다. 길음뉴타운의 경우 조합원과 세입자가 다시 살게 된 경우는 17.1%에 그친 것으로 조사됐다(장영희 서울시정개발연구원 연구위원).돈 없는 원주민들이 '주거환경'을 개선해준다는 명분을 공포스럽게 생각하는 이유다.

새 아파트에서 살아보겠다는 일념으로 노후 주택을 매입한 투자자들 역시 재개발 사업의 '머니게임'에 휘둘리고 있다. 조합과 시공업체의 결탁으로 조합원 권리를 전혀 행사하지 못한 채 '구경꾼'으로 전락하고 만다. 현실적으로도 조합과 업체들의 '짜고 치는 고스톱'을 적발해낼 수 없다. 정비 · 철거 · 시공업체들과 조합 임원들의 '검은 커넥션'은 공개 입찰마저 조작할 정도로 공고하다. 불투명한 회계 처리 등 조합의 전횡이 드러나 임시 총회를 하려고 해도 조합의 방해 공작으로 쉽지 않다.

여기에 외부 투기세력들은 다가구나 단독주택을 헐고 다세대 주택을 지어 입주권을 늘리는 '지분 쪼개기'에 열을 올린다. 지분 쪼개기가 지나치면 일반분양 물량이 줄어 사업성이 악화된다.

재개발 사업이 '복마전'(伏魔殿)으로 전락한 이유는 사실 간단하다. 조합원들이 스스로 사업 추진 비용을 마련할 수 없기 때문이다. 남의 돈을 끌어다 새 집을 지으려다 보니 사업 초기부터 '검은 냄새'가 진동을 한다. 조합이 생기기 전에는 재개발추진위원회나 정비업체가 필요한 돈을 대납해주고 조합 설립 이후에는 건설업체가 돈을 댄다. 이 모든 과정은 결국 이권과 직결된다. 사업 수주를 위해 치열한 경쟁을 벌이는 정비업체와 건설업체들이 조합장 등에게 로비를 벌이고 반대로 조합장이 이들 업체에 뇌물을 요구하는 경우도 허다하다.

재개발 사업의 시작부터 따져보자.첫 단계에서는 여러개의 예비(가칭) 추진위원회가 난립,집주인들을 찾아다니며 동의서 확보 전쟁에 나선다. 장밋빛 계획을 손에 쥐어주며 자신들이 가장 많은 돈을 남겨줄 수 있다고 유혹하는데 서울 성북구 장위뉴타운의 경우 한때 한 구역에 7개의 예비 추진위가 생겨나기도 했다.

정식 추진위원회로 발전하는 예비 추진위는 자금력에 의해 판가름난다. 세력이 약한 예비 추진위가 모아놓은 동의서를 돈으로 사버린다. 서울시가 최근 동의서에 일련번호를 매겨 예비 추진위끼리 동의서를 사고팔 수 없도록 하는 방안을 추진키로 한 것도 이런 이유에서다.

이런 식으로 기득권을 잡은 세력은 철저하게 '본전 회수'에만 매달린다. 원주민과 조합원은 아예 뒷전이다. 추진위가 정비업체를 선정할 때는 두말 할 것도 없다. 뇌물을 주거나 '분식' 사업계획을 짜내 집주인들의 동의를 쉽게 받도록 할 수 있는 업체만 사업 기회를 잡는다. 시공사 선정도 같은 메커니즘이 작용한다.

업계 관계자는 "내년에는 정비사업으로 멸실되는 주택이 9만8742채에 이르러 올해의 5배 수준까지 늘어난다"며 "재개발 문제를 해결하기 위해 한시라도 빨리 움직여야 한다"고 강조했다.

박종서 기자 cosmos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 위기 넘기자 '나 몰라라'…'5000억 잔치' 벌인 새마을금고](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36583374.3.jpg)