집값 오름세, 외환위기 이후와 닮았는데…

공급 넘치고 실수요 줄어 '뒷심' 부족…단기상승 전망

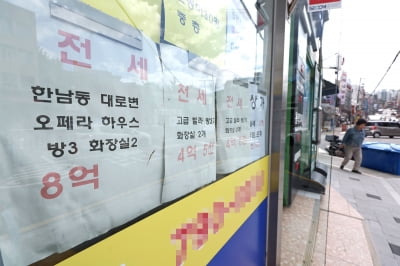

지난해 말부터 서울 강남권 재건축 아파트를 중심으로 급매물이 소화되며 슬금슬금 오르던 집값이 강남 일부 지역에서 2006년 말에 형성된 최고점의 90%에 육박하자 집값 향방에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근 주택시장이 △규제완화 △저금리 △풍부한 유동성 등 3대 상승 재료를 바탕으로 오름세를 타고 있다는 점에서 외환위기 이후 2001년부터 시작된 대세 상승기가 다시 올 것이라는 기대감이 부각되기도 한다.

하지만 미분양 사태가 당시보다 심각한 데다 가계 상황도 어려워져 지속적인 상승이 힘들 것이란 예상이 많다. 경기회복에 대한 확신이 부족하다는 점도 이를 뒷받침한다.

◆2001년 이후처럼 대세 상승장 올까

요즘 주택시장은 금융환경과 주택가격 움직임 등에서 2001년과 많이 닮아 있다. 주택담보대출의 기준이 되는 양도성예금증서(CD) 금리는 1998년 연15%까지 올랐다가 2001년에는 연 5.3%로 떨어졌다. 저금리 기조는 2006년까지 이어지며 집값 상승을 이끌었다. 외환위기 이후 기업 구조조정 과정에서 기업들이 부채규모를 줄이고 현금유동성을 확보하면서 부동자금 역시 풍부했었다. 늘어난 부동자금은 주택시장을 휘젓고 다녔다.

정부의 규제완화 움직임도 외환위기 이후와 비슷하다. 신규 분양아파트 양도소득세를 한시적으로 면제해 주고 1주택 및 2주택자의 양도세 부담도 크게 줄여줬다. 주택담보대출 요건과 전매제한을 완화해준 것도 판박이다.

부동산정보업체인 부동산114에 따르면 2002년 이후에는 참여정부의 강력한 규제정책과 대출규제가 시작되기 전까지 서울 지역은 두 자릿수에 이르는 집값 상승률을 보였다. 2001년에는 전년보다 17.4%이상 올랐고,2006년에도 31.1% 상승했다. 이 기간 서울 강남권에서 촉발된 주택가격 오름세는 전국적으로 퍼져 전형적인 '물결파동'식 장세를 연출했다.

지금도 마찬가지다. 지난 17일 현재 CD금리는 연2.41%로 가장 낮은 수준.유동성은 800조원을 넘어섰다. 최근 집값 상승에는 나름대로 요인이 있다는 얘기다. 박원갑 스피드뱅크 연구소장은 "당시 부동자금 규모인 400조원보다 많은 돈이 자산시장을 기웃거린다고 하니 주택 같은 실물자산 가격이 또 뛰는 것 아니냐는 불안감이 엄습하는 것은 당연하다"고 말했다.

◆미분양과 가계 부실 심화가 변수

하지만 차이점도 만만치 않다. 먼저 미분양 아파트가 당시와 비교할 수 없을 만큼 늘었다. 외환위기로 1998년 10만2701가구였던 미분양 아파트가 2만4923가구(2002년)까지 떨어져 수급불균형을 초래했던 것과 달리 2009년 2월 현재 미분양 아파트는 16만가구를 넘어섰다. 악성 미분양으로 분류되는 준공후 미분양 비중이 17.5%(1998년)에서 31%로 두 배 가까이 늘었다.

저축률 차이도 크다. 개인의 순저축률은 1998년 23.2%에 이르렀고 1999년과 2000년에도 16.3%와 9.9%로 집계됐지만 올 들어서는 1%대에 불과하다. 가계 부채도 마찬가지다. 외환위기 시절(1997년) 211조원이었던 가계부채는 지난해 말 688조원을 기록했다. 외환위기 때와 달리 집을 살 수 있는 여력이 대폭 줄었다는 얘기다.

실수요자들이 몰리기에 한계가 있다는 게 전문가들 분석이다. 전문가들은 요즘 상황이 흡사 2001년 이후 시장환경과 비슷하지만 내용면에서 큰 차이를 보여 단기상승으로 그칠 것이라는 전망을 내놓는다. 곽창석 나비에셋 사장은 "강남권 재건축 시장이 들썩이고 있지만 집을 살 만한 여건이 외환위기 학습효과만으로 투자에 나서기가 어려운 상황"이라며 "실물경기도 회복을 말하기는 이른 단계여서 대세 상승을 논하기 이르다"고 말했다.

장규호/박종서 기자 danielc@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)