통계로 본 보건복지 70년…전국 의사 수 7700명 → 11만명

12년만에 전 국민 건강보험 구축

1960년 전국 의사 수는 7765명밖에 되지 않았다. 작은 읍·면엔 의사가 한 명도 없어 아파도 병원에 가지 못하는 경우가 많았다. 지금 의사 수는 11만2476명으로 14.5배나 늘었다. 국민 누구나 의사를 만나기 어렵지 않다. 1951년 국민의료법을 제정한 뒤 지역마다 보건소가 설치되고, 국민 의료 접근성이 높아진 덕이다. 같은 기간 간호사는 66.8배, 약사도 13.4배 늘어났다.

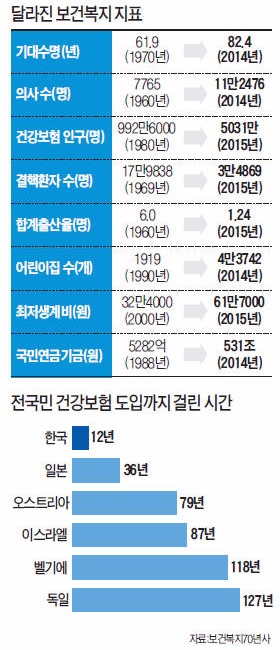

전쟁 이후 비위생적인 환경에 놓이면서 창궐했던 일명 ‘개발도상국 감염병’도 대부분 극복했다. 1969년 18만명에 달했던 국내 결핵환자는 3만4000명으로 줄었다. 광복 초기 전염병 관리에 힘쓰던 정부는 1970년대부터 민간 의료기관 육성 정책을 추진했다. 민간 의료기관 주도로 의료 기술이 발전하면서 기대수명은 1970년 61.9세였던 것이 2014년엔 82.4세까지 훌쩍 뛰었다. 40여년 동안 기대수명이 20년 이상 늘었다. 1980년 집계 당시 1조4000억원 수준이던 국민의료비는 연간 100조원에 달한다.

전 국민 건강보험 제도를 불과 12년 만에 구축한 것도 다른 나라에선 찾아보기 힘든 사례다. 한국은 1977년 직장인 대상 건강보험을 처음 도입해 1989년 전 국민 대상으로 확대했다. 일본은 이 과정에 36년, 오스트리아는 79년, 독일은 127년이나 걸렸다. 건강보험 가입자 수는 1977년 314만명에서 2014년 5000만명으로 급증했다.

처음부터 순탄했던 것은 아니다. 국가 재정형편이 어려웠던 탓에 1960년대까지 복지분야는 외국 원조나 민간단체에 의존해야만 했다. 1970년대 경제 성장 이후에야 본격적으로 복지제도가 틀을 갖췄다. 현재 사회복지 재정 규모는 국내총생산(GDP) 대비 10%를 넘었고 정부 예산 중 보건복지 분야가 차지하는 비중도 30%를 웃돈다. 최저생계비는 2000년 32만4000원에서 2015년 기준 61만7000원으로 두 배 가까이 뛰었다.

아이 양육에 대한 사회적 책무가 강조되면서 1990년 1919개소였던 어린이집은 4만3742곳까지 늘었다. 고령화가 가속화하면서 2002년 전국 240곳이던 노인 생활시설은 2014년 5255곳으로 22배 증가했다. 차흥봉 보건복지70년사 편찬위원장은 “어렵게 살아온 시대를 생각해보면 보건복지 70년은 참 자랑스러운 역사”라며 “이젠 그동안 발전시켜온 보건복지를 성숙화하고 내실을 다져야 할 때”라고 말했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![물가 지표 초읽기…다시 파월의 시간이 온다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20231109084118397.jpg)

![[이 아침의 소설가] 19세기 금기 불륜 그려 재판 '마담 보바리' 작가 플로베르](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36689970.3.jpg)