"1억 인구 지키려면 맞벌이가 애 낳아야"…日, 육아부터 챙겼다

(29) 日 '저출산 함정' 탈출 비결

30년前 '저출산 방파제'준비

저출산을 국가 문제로 공식화

출산율 반등까지는 15년 걸려

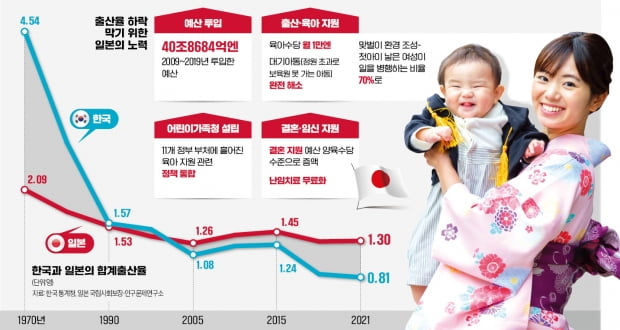

일본 정부는 출산율이 1.53명까지 떨어진 1990년 ‘건강하게 자녀를 낳고 키우는 환경에 관한 관계 성청 연락회의’를 개최해 저출산을 국가적인 문제로 공식화했다. 2009~2019년 투입한 예산만 40조8684억엔(약 389조원)에 달한다. 지금도 매년 5조엔 이상의 예산을 저출산 대책에 쓰고 있다.

일본의 인구 전문가들은 저출산 대책 효과가 나타나는 데는 상당한 시간이 걸린다고 지적한다. 일본은 1990년부터 시작해 2006년부터 효과가 나타났으니 15년 넘게 걸린 셈이다.

일본은 장기간 저출산 극복 대책을 추진하면서 ‘초저출산의 덫’에선 일단 벗어났다는 평가를 받고 있다. 조영태 서울대 인구정책연구센터장은 이를 “합계출산율이 1.3명 아래에서 3년 이상 지속되면 1.3명 이상으로 반등하기 어려운 것으로 본다”고 설명했다. 한국은 출산율이 2002년 1.3명 밑으로 떨어진 뒤 2012년 반짝 1.3명으로 올라섰다가 이후 추락을 거듭해 올 2분기엔 0.75명으로 낮아졌다. 유엔은 앞으로 일본의 출산율이 1.3명 아래로는 낮아지지 않을 것으로 예측하고 있다.

첫아이를 낳은 여성이 계속 일하는 비율을 70%까지 높이기 위해 일과 육아를 병행할 수 있는 직장 환경을 조성하는 정책도 만들었다. 현재 10% 초반대인 남성의 육아휴직 사용률을 2030년까지 30%로 높이려 ‘육아·간병 휴업법’도 개정했다.

이와사와 미호 국립사회보장·인구문제연구소 인구변동연구부장은 “고학력 여성의 취업률과 출산율이 높아지는 등 출산·육아 지원제도가 조금씩 효과를 발휘하고 있다”고 말했다.

2021년 대졸 이상 고학력 여성의 자녀 수는 평균 1.74명으로, 19년 만에 처음 늘었다. 2010년 이후 30대에 결혼한 도시지역 대졸 여성 출산율이 특히 높았다. 여성의 사회 진출이 활발해지면서 혼인연령이 높아진 결과 아이를 적게 낳는다는 인식과 반대되는 결과다. 일본 정부의 지속적인 육아환경 지원과 일하는 방식 개혁 덕분에 고학력 여성이 일과 육아를 양립할 수 있게 된 결과라는 설명이다.

일본 대학생들이 가장 입사하고 싶은 기업 중 한 곳인 이토추상사의 여성 사원 출산율은 2021년 1.97명이었다. 2010년(0.94명)보다 두 배 이상 늘었다. 이토추상사 관계자는 “일하는 방식만 개선하면 고학력 여성도 아이를 적극적으로 낳는다는 해석이 가능하다”고 말했다.

‘결혼하면 아이를 적어도 두 명은 갖는다’는 일본인의 인식도 출산율 반등에 일정 부분 기여했다는 평가다. 일본인 부부가 이상적으로 생각하는 자녀 수는 지난 40년간 두 명 안팎을 유지하고 있다. 출산과 육아 환경만 제대로 갖춰지면 출산율이 더 높아질 여지가 있다는 얘기다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[시사일본어학원] 착 붙는 일본어 회화 :최악의 시나리오를 염두에 두고](https://img.hankyung.com/photo/202211/01.31702680.3.jpg)

![[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.25002593.3.jpg)

![[아동신간] 나한테 좋은 생각이 있어](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36561298.3.jpg)