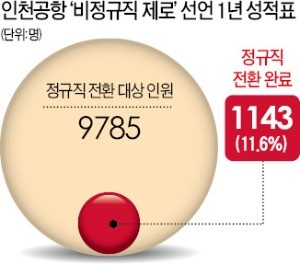

'비정규직 제로' 약속 1년… 인천공항, 갈등만 커졌다

전문가 "쉽게 풀리지 않을 것"

정규직 전환 작업이 더딘 이유는 당사자 간 이해관계가 난마처럼 얽혀 있기 때문이다. 일괄 정규직 전환의 첫 번째 장벽은 기존 정규직이었다. “치열한 경쟁을 뚫고 입사했는데 비정규직에게도 정규직 신분을 준다면 형평성에 어긋난다”며 반대했다. 공사는 임시 자회사를 세워 정규직으로 채용하는 식으로 타협했다.

이번엔 비정규직이 반발했다. 처우가 나아진 게 없다는 이유에서였다. 비정규직노조는 기존 근무경력 호봉 인정은 물론 임금 인상을 요구하고 있다. 여기에 정규직 전환에 따라 공사 내 제1노조가 바뀌는 문제를 놓고 한국노총과 민주노총 간 기싸움까지 벌어지고 있다.

전문가들은 예견된 결과라고 지적한다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “인천공항은 한국형 비정규직 해결의 불안한 실험장”이라며 “임금·처우 문제를 둘러싼 노사 갈등, 기존 정규직과의 노노 갈등, 두 노총 간 힘겨루기 등은 결코 풀기가 쉽지 않을 것”이라고 했다.

백승현 기자/인천=강준완 기자 argos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![물가 지표 초읽기…다시 파월의 시간이 온다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20231109084118397.jpg)

![[이 아침의 소설가] 19세기 금기 불륜 그려 재판 '마담 보바리' 작가 플로베르](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36689970.3.jpg)