36년째 서울대 앞 지켰다…'그날이 오길' 기다리던 청년들의 아지트

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

책이 머무는 집

인문사회 전문서점 '그날이 오면'

80년대 시위 학생 치료비 등 지원해주기도

불온서적 취급 이유로 남영동 끌려가 고초

모임·강연으로 '사회과학 책방' 명맥 유지

인문사회 전문서점 '그날이 오면'

80년대 시위 학생 치료비 등 지원해주기도

불온서적 취급 이유로 남영동 끌려가 고초

모임·강연으로 '사회과학 책방' 명맥 유지

가수 안녕하신가영의 노래 ‘10분이 늦어 이별하는 세상’의 노랫말입니다. ‘스마트폰이 없던 시절에 사람들은 어떻게 연락하고 만났을까’ 새삼 신기한 대목입니다. 스마트폰은커녕 휴대폰도 귀하던 1980~1990년대, 젊은이들을 이어준 건 서점이었습니다. 서울 신촌 ‘오늘의 책’, 안암동 ‘장백서원’, 혜화동 ‘풀무질’…. 대학가 서점마다 게시판이 있었고 약속을 적어놓은 쪽지가 빼곡하게 붙어 있었다고 하죠. 암울한 시대는 젊은 지성인들을 서점, 그중에서도 인문사회과학 서점으로 이끌었습니다. 그 시절 청년들에게 서점은 비판적 사고의 원천이자 연락망이었고, 연인과 책을 주고받는 낭만의 공간이었습니다.

ADVERTISEMENT

1993년부터 그날이 오면을 운영하고 있는 김동운 대표는 “그 시절 서울대 학생에게 우리 서점은 하루에 한 번은 꼭 들러야 하는 장소였다”며 “조국의 미래가 걱정되거든 ‘그날이 오면’을 보라고 말할 수 있을 정도”라고 했습니다. 독재 정권하에는 불온서적을 취급한다고 고초를 겪기도 했습니다. 김 대표가 남영동 대공분실에 끌려가고 서점이 압수수색당한 적도 있었답니다. ‘금서’가 사라진 시대. 아이러니하게도 활자매체의 쇠퇴로 대학가 인문사회과학 전문서점은 하나둘 자취를 감췄습니다. 대로변에 자리 잡고 있던 그날이 오면도 골목길 끝으로 떠밀려 갔습니다. 하루 최소 200~300명이 찾던 서점은 이제 방문객이 10명 안팎이 됐죠.

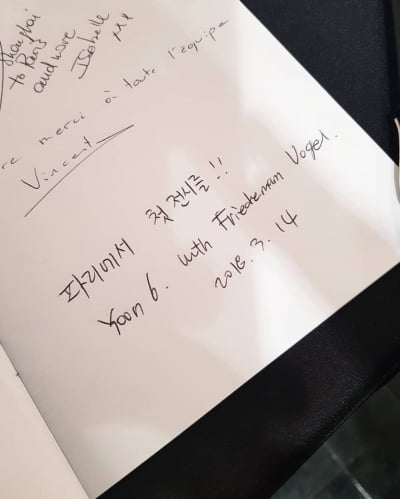

그런데 지난해 7월 그날이 오면이 제자리를 찾았습니다. 자체 인터넷 홈페이지를 통한 책 거래, 후원회의 도움, 인근 도서관과의 협업 등에 힘입어 1988년 처음 문을 열었던 바로 그곳으로 돌아온 겁니다. 이곳은 여전히 독서모임, 저자와의 강연을 열어 ‘날카로운 이빨을 가진 젊은이들’에게 ‘송곳 같은 책들’을 소개하고 있습니다. 올봄, 새 학기가 시작되면 그날이 오면에 스무살 새내기, 눈 밝은 청년들이 새롭게 찾아오겠지요. 대학 사회와의 연결 고리를 이어가기 위해 김 대표는 최근 인스타그램도 시작했다고 합니다.

구은서 기자 koo@hankyung.com

![그가 끝까지 말하지 않은 비밀 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35730727.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)