여성의 언어, 바느질- '비평과 파격의 예술'이 되다

퀼트, 자수, 바느질, 길쌈, 직조 등을 아울러 ‘규방 공예·예술’이라고 한다. 그러나 이 용어에는 ‘여성의 예술’이라는 폄하가 스며들어 있다. 20세기 이후 많은 남성 미술사가들은 여성들이 만든 제작물을 공공연히 집안에서 하는 수공예 정도로 취급했다. ‘공예(crafts)’ 혹은 ‘포크아트(Folkarts)로 부르며, 순수예술(Fine Arts)과 분류를 달리했다.

누비이불, 의류 등을 만드는 기술 퀼트는 대표적인 여성의 일, 수공예 취미였다. 퀼트가 새로운 조명을 받게 된 것은 1876년 독립선언 100주년을 맞아 미국 필라델피아에서 열린 ‘세계박람회(Centennial International Exhibition of 1876)’ 미국관에 퀼트를 비롯한 공예품들이 다수 선보이면서부터다.

이중 ‘1876 센테니얼 퀼트(1876 Centennial Quilt)’는 독수리, 깃발, 자유 모자, 머스킷, 별, 대포알, 자유의 종, 조지와 마사 워싱턴, 라파예트의 초상화 등의 애국적인 모티브가, 뒷면에는 자유의 종에 둘러싸인 독립선언서 본문과 독립운동 애국자들의 이름으로 연결된 13개 식민지의 도장을 아플리케한 퀼트 작품이다.

1960년 미국에 페미니즘과 히피문화를 비롯한 B급 문화가 확산되면서 현대미술가들이 도자기, 퀼트 등 공예를 새로운 예술 표현 수단으로 활용하기 시작했다.

조나단 홀스타인(Jonathan Holstein)과 게일 반 데르 후프(Gail van der Hoof)가 1971년 휘트니미술관(Whitney Museum of American Art in New York City)에서 기획한 ‘미국 퀼트의 추상적 디자인(Abstract Design in Amerian Quilts)’전은 여성들과 아웃 사이더들의 유산으로 치부되던 퀼트와 동시대 현대회화를 비교하며 착시, 반복, 색, 그리고 그래픽 등 시각적 유사성을 제시했다. 이 전시의 흥행을 계기로 1970년대 이후 미국에서는 퀼트에 대한 관심이 높아졌다.

본격적인 퀼트의 부흥을 가져온 것은 ‘미국 건국 200주년’이었다. 한층 증폭된 애국심이 미국 민속 예술의 역사에 대한 새로운 관심을 불러일으키면서, 미국 전역에 건국 200주년을 기념하는 많은 양의 퀼트 제작 붐이 일어났다. 당시 참정권이 제한되었던 여성들은 투표소에 가는 대신 자신의 정치적 견해와 이상을 퀼트에 표현했다.

1993년 콜로라도주 마지 머드(Margie Mudd)가 만든 여성 참정권 퀼트(The Women’s Suffrage Quilt)는 여성 참정권 운동을 기념하는 작품으로, 참정권 운동에 참여한 여성들과 투표소에 들어가는 콜로라도 여성들의 이미지를 담았다. 또다른 유명한 페미니즘 퀼트 ‘해가 선보넷 수에 지다(The Sun Sets on Sunbonnet Sue)’는 1979년 퀼팅 그룹 시스터 유니온(The Seamster’s Union)이 제작했다. 베트남 전쟁, 스카이랩, 스리마일섬 원자력 발전소 사고 등 같은 당시 첨예한 정치사회 이슈들에 대한 신랄한 논평을 담고 있다.

최근 현대 퀼트는 기하학적 모티프와 풍경, 동식물을 소재로 한 예술표현부터 정치·사회적 논평까지 아우르는 광범위한 스펙트럼을 보여준다. 현대 퀼트는 여성과 아웃사이더들의 ‘공예’를 넘어 문화사회적 정체성, 커뮤니티, 노동, 의사소통과 인간 사회의 일면을 담고 비평하는 새로운 예술 형식으로 발전하고 있다.

다른 직물에서 오린 텍스트, 헝겊 조각들을 비롯해 편지, 문서, 그림, 사진 등을 혼합해 화면에 배치한 후, 의도적으로 서투른 바느질로 완성했다. 가장자리 역시 닳고 해진 채로 남겨두었다. 에민의 퀼트 작업은 바느질하는 여성의 꼼꼼한 솜씨를 흉내 내거나 오마주한 것이 아니라, 다다이스트들과 입체주의자들부터 많은 현대 미술가들이 즐겨 사용하는 콜라주(collage) 기법이다.

한국미술에서도 바느질을 현대 미술의 표현으로 재해석해 괄목할만한 활동을 펼친 예술가들이 있다. 2019년 학고재에서 열린 신경희 작가의 유작전 ‘Memory-땅다먹기’전에는 ‘퀼트 23_Quilt23’이 있었다. 일견 판화, 드로잉처럼 보이나, 언뜻 보면 정성스럽게 누비고 꿰매고 수놓은 낡은 이불을 보는 듯 하다.

재료와 기법에 대한 관심과 새로운 요소를 끌어들이려 했던 작가의 노력, 그리고 여성의 눈으로 세상을 관조하는 농밀한 시선이 바느질이라는 수공성으로 가시화한 작품이다. 지난해 아트스페이스3에서 열린 박미화의 ‘더 적게(Lesser)’전에 나온 ‘왕관’(2022) 역시 바느질로 완성한 작업이다. 세월호로 시작된 작가의 이름적기는 이태원 참사로 숫자가 더 확장될 수밖에 없었다. 작가는 추모와 애도의 마음을 잊지 않기 위해 느린 바느질을 거듭하며 무고한 희생을 낳는 이 세상을 그리고 ‘좀 더 빠르게’를 외치는 우리 삶의 방식을 성찰하고 있다.

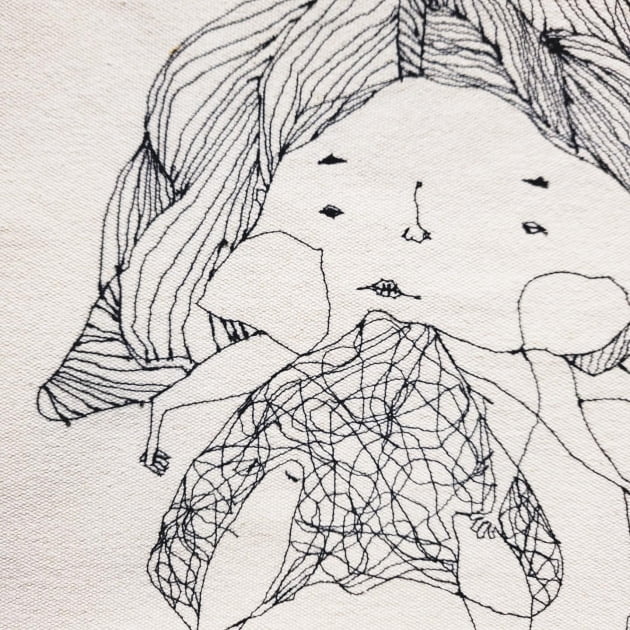

최근 한국 공예계에는 다양한 배경과 재주를 지닌 작가들이 유입되고 재료와 표현이 다채로워지면서 다양한 섬유공예 표현을 볼 수 있다. 그 중 대학에서 섬유공예를 전공한 인영혜는 솜을 감싼 섬유를 손에 잡히는 대로 잡고, 묶고, 연결해 폭신폭신한 가구를 만든다. 가구뿐 아니라, 나는 틈틈이 일기를 쓰듯 재봉틀과 자투리천을 이용해 그린 그녀의 드로잉 보기도 좋아한다.

일상과 감정의 소소한 기록을 종이나 연필 대신 자투리 광목천 위에 재봉질하는 재료와 방식이 선택이 그녀가 만든 가구와 닮아있을뿐더러, 표현과 제목에서 젊은 작가의 감성과 솔직함이 엿보여서다.

작가는 재봉틀을 이용해 바늘과 실이 자신의 얼굴 위를 촘촘히 줄달음치고 덮을 때마다 더욱 우글거리고 일그러지는 자기 얼굴, 아니 자신의 솔직한 감정과 자아정체성을 목도하고 있다. 다른 것 같지만, 결국은 같은 이 일은 그저 우연일까? 아니면 세대 간 혈통으로 이어진 필연적 발현일까?

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![34년만 엔·달러 환율 160엔 돌파…환율 출렁인 이유는? [한경 외환시장 워치]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36562723.1.jpg)