SVB 파산시킨 '폰 뱅크런'…"한국도 남일 아냐"

스마트폰 몇 번 누르면 인출 끝

하루 새 예금 55조 빠져나가

업계 "창구 뱅크런은 이제 옛말"

韓, 모든 금융사 계좌 연결

대출·예금도 원스톱 이동 추진

금리 노마드족 24시간 이동

"쉬워진 머니무브 양날의 칼"

지난해 말 금융회사들이 예금 확보를 위해 경쟁적으로 수신 금리를 올리던 때의 상황을 한 인터넷은행 대표는 이렇게 설명했다. 가파른 기준금리 상승과 레고랜드 사태 여파로 자금시장이 얼어붙자 당시 금융사들은 저마다 하루가 멀다 하고 예금 금리를 인상했다. 고금리를 좇는 돈은 비교적 규모가 작은 저축은행에서도 하룻밤에 수백억원씩 이동했다. 24시간 열린 모바일 뱅킹 앱과 모든 금융사 계좌를 한데 연결할 수 있는 한국만의 오픈뱅킹 인프라 덕분이다. 한 저축은행 관계자는 “요즘은 예금 특판을 하면 과거 1주일은 걸렸을 목표 금액을 한나절 만에 달성해 오히려 자금 관리가 곤란할 때가 적지 않다”고 했다.

◆‘디지털 뱅크런’ 취약한 한국

총자산 276조원, 설립 40년 된 미국 실리콘밸리은행(SVB)이 단 36시간 만에 ‘초고속 파산’한 여파가 이어지고 있다. 이 은행의 파산은 근본적으로 대규모 테크기업 예금에 치우친 독특한 조달 구조와 금리 인상에 취약한 허술한 자금 운용, 소규모·특화 은행엔 규제를 완화한 미국 당국의 탓이 크다.하지만 SVB의 유동성 위기가 알려지자마자 하루 만에 55조원이 빠져나가고, 다음날 영업 정지까지 이른 데에는 디지털 뱅킹이 활성화된 영향도 적지 않다는 분석이 많다. 은행 창구에 직접 달려갈(run) 필요 없이 스마트폰 화면을 몇 번 두드리는(tap) 것만으로 예금 인출이 가능해졌기 때문이다. ‘뱅크런’ 대신 몇 시간 안에 은행이 지급 불능 상태에 빠지는 ‘뱅크탭’이 가능한 시대가 됐다는 것이다.

한국도 이런 뱅크탭 위기에서 자유롭지 못하다는 지적이다. 역설적으로 세계 최고 수준의 모바일 뱅킹 인프라를 갖춘 탓이다. 스마트폰 사용률 세계 1위, 경제활동인구 대부분이 은행 계좌를 보유한 한국은 인터넷은행 등장과 함께 모바일 뱅킹 편의성도 크게 높아졌다.

2019년 12월 정부 주도로 도입된 오픈뱅킹은 여기에 불을 붙였다. 은행·저축은행·상호금융 등 모든 금융사의 자금을 하나의 앱에서 클릭 한 번으로 수수료 없이 조회하고 송금할 수 있게 되면서다. 이렇게 넓은 범위로 한 번에 모든 계좌를 연결한 것은 한국이 유일하다. 당시에도 금융시스템 안정성 저하와 관련한 우려가 있었지만 금융업의 경쟁도를 높이고 혁신을 촉진할 필요가 있다는 정책적 판단에 따라 도입됐다.

◆과도한 ‘머니무브’ 위험

‘은행 과점 해소’를 내건 정부는 ‘머니 무브’를 더욱 쉽게 할 제도를 추진하고 있다. 대환대출 플랫폼에 이어 오는 4~6월 시범 운영을 예고한 온라인 예금 중개업이 대표적이다. 대형 플랫폼에서 모든 예금취급기관의 예·적금을 비교하고 가입까지 한 번에 할 수 있도록 허용한 것이다.작은 금리차에도 대규모 자금이 이동하고, 건전성이 취약한 금융사가 고금리로 무리하게 예금을 유치하는 행태를 부추길 수 있다는 지적에 금융당국도 한때 ‘신중론’으로 돌아섰다가 최근 다시 급물살을 탔다. 여러 안전 장치에도 전문가들은 유동성 리스크를 키울 수 있다는 경고를 꾸준히 내놓고 있다. 김혜미 하나금융경영연구소 연구위원은 “특정 한 곳의 예금 유출이 쏠리면 신규 대출 중단, 기존 대출 회수 등 신용 경색이 발생할 수 있고 극단적으로는 뱅크런이 나타날 수 있다”고 했다.

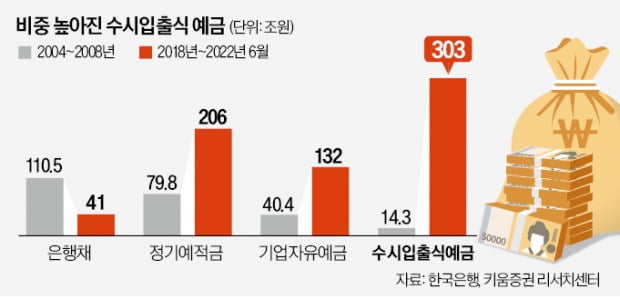

부동자금 비중이 높은 국내 은행 조달 구조도 머니 무브에 취약하다는 지적이다. 한국은행에 따르면 국내 은행의 조달 자금 중 수시입출식 예금 비중은 2007년 37%에서 작년 6월 44%로 늘었다. 6개월 이하 단기예금도 21%에서 40%로 급증했다. 금융업계 관계자는 “금리 변동성이 커지면 언제든 이런 부동자금이 대규모로 빠져나갈 수 있는 구조”라며 “소비자 편의도 좋지만 금융 불안 리스크에 대한 충분한 고려가 필요하다”고 했다.

빈난새 기자 binthere@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트