소진되지 않는 덩어리

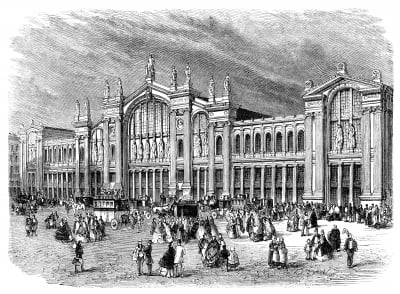

소진되지 않는 덩어리1) “같이 있고 싶다고” 이 문장이 왜 이렇게까지 마음을 끄는 것인지 알 수 없다. 같이 있고 싶다는 말과는 다르다. 같이 있기를 원해, 같이 있자, 같이 있고 싶어, 같이 있을까, 같이 있어 줘, 같이 있을 거야, 이 모든 문장과도 다르다. 같이 있고 싶다고. 이 문장을 음성 언어로 옮겨 한곳에 풀어둔다면 모두 다른 소리가 적어도 백 개쯤 우글거리고 있을 것이다. 이것은 이미 같이 있는 것들의 언어다. 마구잡이로 한 데 뒤엉켜 있는, 거리를 멸종시킬 기세로 붙어 있는, 거리를 모르는 정신처럼 가까이 있기를 원하는, 정신머리가 없는 자들처럼 중구난방 얽혀 있기를 원하는, 같이 바깥에는 아무것도 없는 것처럼, 꼭 붙어서, 더 꼭 붙어있기를 갈망하면서, 너덜거리며, 주변부를 모조리 빨아들이며, 가깝거나 멀거나 크거나 작은 풍경들을 모조리 밀어내면서, 얼기설기 이어 붙이며, 어설프게 뭉치며, 시간을 잊는 것을 목표로, 아니 시간을 더욱 느끼는 것을 목표로, 자신들이 느끼는 것만이 시간인 것처럼, 격렬하게 시간을 겪으며, 세계의 질서 바깥으로 무너지며. 그렇게 같이 있는 것들, 그렇게까지 같이 있는 것들의 언어다. 무엇이든, 무엇도, 한 번도 충분하다고 느껴본 적 없는 것들의 말이다. 그럼에도 충분할 때까지 무엇을 원하게 되고야 마는 것들의 언어다. 이런 지경으로 함께 있고 싶다는 것은 너무 인간적이어서 인간의 일이 아닌 것 같다. 우리의 인간적인 의지를 보도블록 사이로 삐져나온 풀처럼 밟고 걸어가는 것 같다. 도무지 정도를 모르는 것. 마음을 넘어선 어떤 지경에 있는 것. 그 지경에서 지금 같이 있는 것보다 더 같이 있기를 원하는 것. 사실적으로 같이 있는 것 이상으로 같이 있고 싶다고 느끼는 것. 같이 있다는 느낌에 집어삼켜지기를 마다하지 않는 것. 이 모든 일의 방법을 영영 모르는 것. 방법을 모르는 채로 제멋대로 계속하는 것. 살점을 너덜거리며 살아남기를 좋아하는 것.2) <같이 있고 싶다고> 이 거대하고 너덜거리고 희고 얼룩덜룩하고 앙상한 형상이 왜 이렇게까지 마음을 끄는 것인지 알 수 없다. 하나의 축을 갖고 천천히 회전하며 때때로 부산물들을 떨구는 이 덩어리가. 희다는 인상이지만 하얗다고 할 수는 없이 온갖 잡스러운 것들이 엉켜 있는 조각. 하나의 몸에서 찢어발겨진 파편들이 서로 떨어질 수 없다고 떼를 쓰고 있는 것 같기도 하고, 사방에 흩어져 있던 조그맣고 잡다한 사물들이 제멋대로 달라붙어 엉겨 있는 것 같기도 한 덩어리. 아무튼 한 데 뒤엉켜 있는, 셀 수 없이 무수한 겹으로 하나인, 한 덩어리인, 덩어리의 일부로서 함께 있는 사물들. 자신이 가진 구체성과 세부를 희미하게 만들며 추상적인 덩어리가 되는 데 스스럼이 없는 것들. 같이 있고 싶다고, 그렇게 속삭이며 외치며 떼를 쓰며 덩어리로서의 의지만 남은 형상. 그것은 몇 달 전 보았을 때보다 앙상하고 넝마 같고 취약해 보였으며 흰 것은 덜 희게 변해 있었으나 여전히 한 덩어리인 채였다. 목적과 이유를 요구하지 않는 움직임. 그것의 시선은 안으로만 향해 있고, 그것의 내부는 아무 곳에나 시선을 던져도 서로를 보는 것이 될 수밖에 없을 노릇으로 복잡하게 얽혀 있어서 내 것과는 마주치지 않는다. 허공에게도 처치 곤란인 처지로 매달려 있는 듯한 그것의 거대함은 보는 사람을 얼마간 겁에 질리게 한다. 겁에 질린 상태로 느릿느릿 회전하며 한데 뒤엉킨 살점들이 흔들리는 모양새를 보는 일은 애처로움을 느끼게 한다. 그것의 틀림없이 육중할, 그러나 가느다란 골조는 다치기 쉬울 리가 없음에도 이상하리만치 연약해 보인다. 그 연약함을 살점들의 가냘픈 의지가 제멋대로 둘러싼 모양새. 처음부터 낡아 있었고 그렇기 때문에 거듭되는 미래를 겪어도 여전히 처음인 것처럼 낡아 있을 형상. 아무리 엮어도 이걸로는 부족하다는 듯이 반복되는 매듭들. 너덜거리면서도 엉켜 있기를 포기하지 않는, 얼마간의 폐허를 품고 있으면서도 끝내 그곳에 도착하지는 않을 것 같은, 제자리걸음을 향한 의지가 마음과 눈길을 끄는 것인지도 몰랐다. 그 너덜거리는 모양새는 조금도 말끔하지 않지만 어쩐지 무엇보다 깨끗하고 명료해 보였다. 하기야 살점들이 뼈에 달라붙어 있는 일에 무슨 이유가 필요하겠는가. 인과나 이치, 믿음이나 의지 같은 것을 요구하지 않는 그 단순한 엉겨 붙음, 같이 있는 상태가 가진 결연함이 있었다. 타당함을 묻지 않고, 자발적인 운동성을 갖고 싶어 하지도 않으면서 불완전한 한 덩어리로 엮여 있음에 족하는 것들. 온갖 부산물들의 집합이면서도 잔해 더미가 아닌 것. 덩어리라는 말 외에는 부를 이름을 찾을 수 없는 것. 뭐가 되었건 뭐가 되지 않았건 함께 있음만이 중요한 덩어리. 점점 왜소해지더라도, 혼미하게 축적된 시간과 먼지만이 존재를 증언하더라도 서로의 있음을 감지하고야 마는 형상. 어리석고 맹목적이고 거대하고 취약하고 희고 너덜거리는 살점들이 우글우글 서로에게 말하지. 같이 있고 싶다고. 피부를 깨뜨리며 튀어나와 뒤엉키며. 바닥도 그림자도 없이. 같이 있고 싶다고? 이 덩어리에 연루된 손들을 떠올리는 일이 왜 이렇게까지 마음을 끄는지 알 수 없다. 열 명의 사람과 스무 개의 손, 손이 행하는 스무 번 이상의 노동과 노동이 만드는 스무 개 이상의 사물들. 그리고 손 주변에서 셀 수 없이 발생하는 부산물과 파편들. 서로 멀리 떨어진 열 쌍의 손이 스무 개의 장소에서 자신이 손이라는 사실만을 수행하듯 몸에 익고 손에 밴 노동에 몰두하는 장면. 손과 손 사이의 거리. 손만이 남아 있다는 감각. 손과 재료 사이에서 떨어져 나오는 것들. 만난 적 없는 사람들, 연루된 적 없는 시간, 닿은 적 없는 손가락, 나란히 둘 수 없는 사물들, 관계를 맺은 적 없는 동료들, 시간을 나눈 적 없는 몸들도 이런 식으로 같이 있을 수 있다고. 한 덩어리가 된다면, 의심의 여지 없이 한 덩어리로 보이기만 한다면 그것이 아무리 어설프더라도, 열과 성을 다해 이어 붙여 보지만 금세 틈새가 벌어지는 조각이더라도, 짝이 맞지 않더라도, 도무지 어울리는 구석이라곤 없어도, 누구도 왜 하나인지를 묻지는 않는다고. 친밀한 적, 적대적인 친구, 어리석은 성공작, 봐줄 만한 쓰레기, 미미한 물질, 비대한 마음, 뭉툭한 세부, 날카로운 표면, 우린 모두 서로를 집어삼키며 원하지. 같이 있고 싶다고. 각자가 처한 장소에서 부지런히 손을 움직이는 동안에도. 손을 잊은 것처럼 회전하며 서로의 살점들을 막무가내로 껴안는 동안에도. ‘같이 있고 싶다고’ 이 문장에 깃든 마음이 왜 이렇게까지 마음을 끄는 것인지 알 수 없다. 아무것도 선택하지 않는 사람들. 서로를 샅샅이 뒤질수록 넓어지는 사람들. 서로가 흘린 것이라면 무엇에든 쉬이 걸려 넘어지는 사람들. 넘어진 자리에서 앉은 채로, 누운 채로, 엎드린 채로 서로를 껴안는 사람들. 넘어진 자리에서 구멍을 파고 그것을 입구라고 믿는 사람들. 아무리 흐물거리는 입구라 해도 그것을 두려워하지 않는 사람들. 출구를 죽이기를 좋아하는 사람들. 서로에게 던진 것을 주워서 맛이 있거나 없거나 체하거나 말거나 씹어 삼키는 사람들. 체한 손가락에서 검은 피가 줄줄 흐르도록 손가락을 따주는 사람들. 눈 속에 굴을 파듯이 서로를 응시하는 사람들. 이목구비가 다 허물어지도록 서로를 봐야지만 직성이 풀리는 사람들. 직성이 풀릴 때까지 서로를 바라보다 눈알을 툭툭 떨구는 사람들. 흘러내리는 이목구비를 꼭 쥔 채로 손을 잡는 사람들. 손을 잡은 채로 다시 손목을 엮는 사람들. 매듭에 매듭을 더하는 사람들. 아침마다 기도하면서도 인간의 일에만 마음을 온통 빼앗기는 사람들. 인간 바깥의 것들은 아무것도 믿지 못하는 사람들. 믿음에 방해받지 않는 사람들. 자신의 미래를 열망하면서도 궁금해하지 않는 사람들. 매 순간 격렬하게 시간을 겪고 있는 사람들. 자신들이 처해 있는 상태만을 예감하므로 예언이 필요 없는 사람들. 같이 있고 싶다고. 비명처럼, 너덜거리는 덩어리처럼, 투명하게 들여다보이는 뼈처럼, 이음매 만들기, 매듭짓기, 접붙이기, 꿰매기, 엮기, 녹이기…… 덩어리를 만드는 방법들을 맹목적으로 사랑하면서, 시간을 흥청망청 낭비하면서, 소진되는 대신 세계를 소진시키며, 몸에 갇혀 있다는 사실을 좋아하면서, 피부 너머로 왈칵 쏟아져 시간의 표면을 흘러내리는 마음으로, 살갗을 헤치며 깡총깡총 뛰어다니는 마음으로, 박살난 생각 사이를 굴러다니며 뭉치는 먼지처럼, 가장자리가 없는 사물처럼, 간격을 죽이며, 곁을 죽임으로써 곁 이상이 되며, 아득바득, 생떼를 쓰며, 날카로운 연약함으로, 처음부터 낡고 약한 것이 됨으로써 시간에게 보호받으며, 풍경이 되지 않으며, 이미지를 거절하며, 장소가 필요하지 않을 정도로, 한 조각의 세계도 없이, 서로에게 세계를 욱여넣으며, 무능하게, 무능성을 두려워하지 않으며, 두려움의 가능성을 빼앗기며, 두려움에 대한 앎을 모조리 앗아가며, 같이 있고 싶다고. 이 문장과 형상과 이것에 깃든 마음이 왜 이렇게까지 마음을 끄는 것인지 알 수 없다고 말하면서, 같이 있다는 것이 무엇인지 점점 더 알 수 없게 되면서, 지금보다 더 같이 있고 싶다고. 손가락과 피부와 뼈와 마음을 덜그럭거리며 같이 있고 싶다고.순간에 복종하는 사람들찰나만을 아는 사람들이 기어코 획득하는 영원처럼.이 글은 이미래 〈같이 있고 싶다고 i wanna be together〉(2019)를 재료로 작성한 것이다.같이 있고 싶다고 i wanna be together열 명의 아티스트로부터 작업 파편, 레진, 모터 및 혼합 매체, 3x3x6(m), 2019서울시립미술관 커미션, 에르메스코리아 후원사진 촬영 김리윤 1) […] 내가 끝나도 자기는 소진되지 않는 덩어리. 이미래 '같이 있고 싶다고', SeMA, 2021.2) 살아남기를 좋아하면 상처가 된다. 클라리시 리스펙토르 지음, 배수아 옮김, <달걀과 닭>, 봄날의책, 2019.

![매파 연준 우려에 나스닥 2% 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240501062439197.jpg)