"주가 관리 좀 해라" 회사에 전화 걸고싶은 투자자에게

(48) 주가 관리 요구

무상증자·기술이전 등 부양책

코스닥 소액주주들 '단골 요청'

장기 투자 결심 흔들린다면

'막연한 기대' 아닌지 따져봐야

코스닥시장 중소형주 인터넷 종목토론방에 자주 올라오는 소액주주들의 단골 요구사항이다. 자신이 투자한 종목의 주가가 강세장에서 오르지 못할 때, 약세장에서 다른 종목들에 비해 큰 폭으로 빠질 때, 이런 요구가 봇물 터지듯 쏟아진다.

강세장에선 ‘투자 수익을 얻게 해달라’, 약세장에선 ‘투자한 돈을 잃지 않게 도와달라’는 간절함이 담긴 요구다. 하지만 이런 요구가 실현되는 사례는 별로 없다.

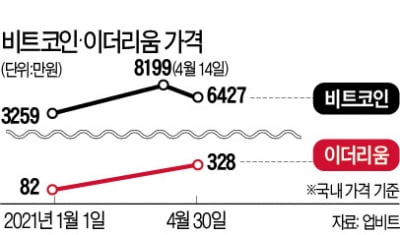

그나마 ‘코인 투자자’보다 나은 게 있어 위안이다. 코인 투자자들은 암호화폐 가격이 요동쳐도 ‘하소연’할 대상이 마땅찮지만 주식 투자자들은 IR(기업설명회) 담당자와의 전화 통화는 시도해볼 수 있다.

주식 투자자들이 원하는 주가 관리는 주가가 빠질 땐 ‘주가 방어’, 지지부진할 땐 ‘주가 부양’을 의미한다. 전자는 ‘주가 안정화’라고 더 점잖게 표현할 수도 있다.

주가 관리가 업종이나 대형주, 중소형주 구분없이 쓰이는 말이라면 ‘무증’과 ‘LO’ 요구는 바이오 중소형주에서 많다. 왜 그럴까. 항암제든, 신약이든 연구개발이 진행 중이고 아직 매출은 없는 경우가 대부분이어서다.

연구개발에 쓸 돈도 빠듯한 이런 기업들은 주가 관리를 위해 자사주를 사들이거나 배당을 할 여력이 없다. 이런 상황을 잘 아는 투자자들은 ‘돈 안 드는’ 무증을 원한다. 연구개발의 초기 성과라도 있으면 그것을 다른 기업에 넘기는 LO를 요구한다.

어쩌다 무증이나 LO를 주장하는 글이 올라온다. 장기투자자를 자처했던 A씨는 예전엔 그런 글을 ‘단타’하는 사람들의 ‘단견’으로 여겼다. 무증이나 성급한 LO는 주가 관리를 위한 미봉책에 불과하다고 생각했다.

회사 측이 IR을 통해 ‘연구개발이 예정대로 이뤄지고 있으니 믿고 기다려달라’는 메시지를 내놓을 때마다 조급하고 불안한 마음을 누르며 견뎠다. 하지만 그런 상황이 계속되면서 A씨의 인내심이 바닥나고 있다.

이제는 무증이나 LO 요구에 공감이 갈 때가 많다. ‘보면 모르냐. 더 이상 재료가 없다. O만원 깨지고 O월에 다시 오자’는 종목토론방 글이 장투 결심을 흔든다. 같이 투자한 친구가 “계속 버티면 되긴 되는 거냐”고 볼멘소리로 투덜대고, 두 사람의 사정을 잘 아는 또 다른 친구가 “돈 벌려고 투자하는 거냐, 아니면 그 회사를 짝사랑하는 거냐”고 비아냥거리는 것도 더 견디기 힘들다.

그래도 ‘당장 쓸 돈 아니니까 더 묻어두자. 조급해하지 말자’고 다시 한번 마음을 다잡으려 마지막 남은 힘을 짜내는 중이다.

A씨 같은 상황을 겪는 투자자가 적지 않다. 이런 투자자들은 자신이 투자한 종목에 ‘막연한 기대’를 품고 있는 것인지, ‘논리적이고 합리적인 예측’에 근거해서 버티는 것인지 냉철하게 따져봐야 한다.

전자라면 그 기대가 좌절되더라도 후회하지 않을 정도로 투자 비중을 줄이고, 후자라면 불안감을 떨쳐내고 자신의 베팅을 유지해야 한다.

A씨 같은 투자자들을 대신해 B종목 같은 기업들에 전하고 싶은 말이 있다. 소액주주는 원하는 수익을 내고 언제든지 주식을 팔 수 있다. 그래서 장기적인 안목에서 회사를 키워나가야 하는 대주주와 입장이 다르다. 하지만 주식시장에 상장한 이상 회사의 성장성을 크게 훼손하지 않는 선에서 소액주주를 배려하는 주가 관리 노력이 필요하다.

장경영 한경 생애설계센터장

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![34년만 엔·달러 환율 160엔 돌파…환율 출렁인 이유는? [한경 외환시장 워치]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36562723.1.jpg)