피살 공무원 아들 편지도 소용없었다…국방부 "월북 맞아"

국방부 "해경의 중간수사결과 존중"

아들 "수영 안 배운 아버지가 조류 거슬렀다니"

문홍식 국방부 대변인 직무대행은 이날 정례브리핑에서 관련 질문을 받자 "해경에서 중간 수사 결과를 발표하면서 그(월북)와 관련된 근거라든지 여러 설명을 드린 바가 있는 것으로 안다"면서 "저희들은 해경의 중간 수사결과를 현재까지 존중하고 있다"고 말했다.

아들 호소에도 국방부도 "월북 맞다"

해경은 앞서 지난달 29일 언론 브리핑을 열고 피살된 공무원 이씨가 월북한 것으로 판단된다고 밝힌 바 있다. 이 같은 문흥식 대변인 직무대행의 발언은 국방부 역시 여전히 A씨가 월북했다는 입장을 현재까지 유지하고 있다는 것으로 풀이된다.해경은 월북으로 판단한 근거에 대해 군 당국으로부터 확인한 첩보 자료, 표류 예측 분석 결과 등을 토대로 판단을 내렸다는 입장이다.

당시 브리핑에서 윤성현 해경청 수사정보국장은 "어제(지난달 28일) 본청 수사관들이 국방부를 방문해 확인했다"며 "A씨는 북측 해역에서 발견될 당시 탈진한 상태로 부유물에 의지한 채 구명조끼를 입고 있었다"고 설명했다.

이어 "A씨만이 알 수 있는 이름, 나이, 고향 등 신상 정보를 북측이 소상히 파악하고 있었다"며 "그가 월북 의사를 밝힌 정황 등도 확인됐다"고 덧붙였다.

해경은 A씨가 구명조끼를 입고 있었던 점을 고려할 때 어업지도선에서 단순히 실족했거나 극단적인 선택을 시도했을 가능성은 매우 낮은 것으로 판단했다.

피살 공무원 아들 "아버지 수영도 안 배웠는데 조류 거슬렀다니"

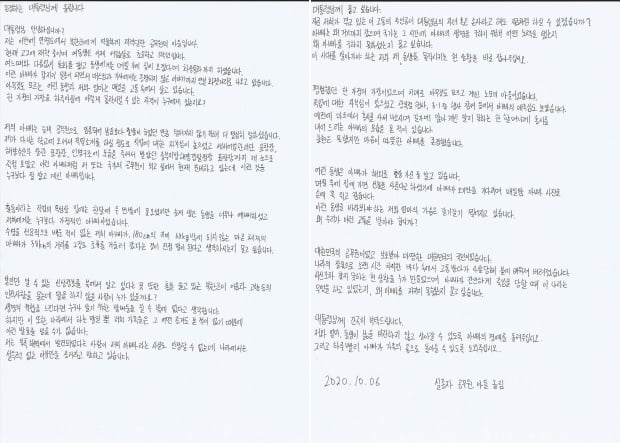

고교 2학년인 피살된 공무원 A씨 아들 B군은 지난 5일 공개된 자필 편지에서 "수영을 전문적으로 배운 적이 없는 저희 아빠가, 180㎝의 키에 68㎏밖에 되지 않는 마른 체격의 아빠가 38㎞의 거리를, 그것도 조류를 거슬러 갔다는 것이 진정 말이 된다고 생각하시는지 묻고 싶다"고 적었다.해당 편지는 피살 공무원 형 이래진 씨가 언론에 공개했다. 편지에서 B군은 "(아빠는) 제가 다니는 학교에 와서 직업 소개를 하실 정도로 직업에 대한 자부심이 높으셨다"며 A씨가 여러 표창을 받을 만큼 성실했다고 강조했다.

또 "출동이라는 직업의 특성상 집에는 한 달에 두 번밖에 못 오셨지만 늦게 생긴 동생을 너무나 예뻐하셨고 저희에게는 누구보다 가정적인 아빠였다"고 썼다.

정부가 A씨가 월북했다고 판단하며 내놓은 설명 중 하나인 'A씨의 신상 정보를 북한이 파악하고 있었다'는 것에 대해서는 "총을 들고 있는 북한군이 인적사항을 묻는데 말을 하지 않을 사람이 누가 있는가"라고 반박했다.

이어 "지금 저희가 겪고 있는 이 고통의 주인공이 대통령님의 자녀 혹은 손자라고 해도 지금처럼 하실 수 있겠는가"라며 "시신조차 찾지 못하는 현 상황을 누가 만들었으며, 아빠가 잔인하게 죽임을 당할 때 이 나라는 무엇을 하고 있었는지, 왜 아빠를 지키지 못했는지 묻고 싶다"고 호소했다.

조준혁 한경닷컴 기자 presscho@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["테일러 스위프트 남친도 팔았다"…세금 감면받을 권리 [김리안의 에네르기파WAR]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36747482.1.jpg)