에너지 공기업 최악 실적은 脫원전·포퓰리즘 정책 '합작품'

고가 연료비 탓에 비용 급증

정규직화로 인건비 부담도 커져

공기업 재무구조 악화 큰 원인

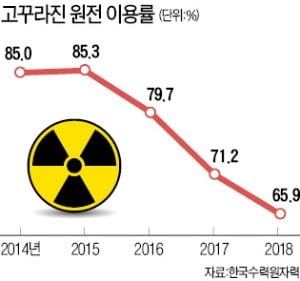

문제는 LNG와 신재생에너지가 원전보다 비싼 에너지라는 점이다. 한전은 작년 원전에서 생산한 전기를 ㎾h당 62.05원에 구입했다. 반면 LNG와 신재생에너지 구입 단가는 ㎾h당 각각 121.22원과 180.98원에 이른다. 싼 에너지 대신 고가의 에너지 구입을 늘린 바람에 한전의 전력구입비는 작년에만 4조원 급증했다. 원전 전력 판매가 줄어든 한수원은 1020억원 당기순손실을 기록했다. 이언주 바른미래당 의원은 “연료비가 오른 에너지 구입은 줄여야 정상인데 공기업들은 탈원전 탓에 거꾸로 갔다”고 꼬집었다.

비정규직의 정규직화 정책도 재무구조 악화에 일조했다. 정부가 기간제 근로자부터 외부 협력업체 파견 인력까지 공기업이 직접 고용하도록 압박하면서 인건비 부담이 커진 것이다. 실제 남부·남동·동서·서부·중부발전 등 발전 5개사는 지난 1월 25일 기준 4628명의 기간제 파견 근로자 중 2180명(47.1%)을 본사 정규직으로 전환했다. 한수원은 지난 12일 2053명의 비정규직을 한꺼번에 정규직으로 바꿔주기도 했다.

광물공사와 석유공사 등 자원공기업은 ‘적폐 청산’에 손발이 묶여 있다. 이들은 과거 정부 때 해외자원개발 사업에서 손실을 봤는데 현 정부는 해외자원개발을 적폐로 규정하고 과거 사업 정리를 압박하고 있다. 에너지업계의 한 관계자는 “자원공기업이 수익을 내려면 어찌 됐든 신규 투자를 해야 하는데 엄두도 못 내니 재무구조 개선이 더 멀어지고 있다”고 말했다. 이밖에 전문성이 떨어지는 ‘낙하산 인사’도 실적 악화에 일조했다는 지적이다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![벅셔 주총장 팀쿡 등장…버핏은 애플 지분 13% 팔았다 [오마하 현장 리포트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240505014502147.jpg)

![[단독] 신협, 연체율 관리 총력…부실채권 투자社 설립](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36551861.3.jpg)