[사설] 민노총 달래자고 '탄력근로' 보완 늦춰선 안 된다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

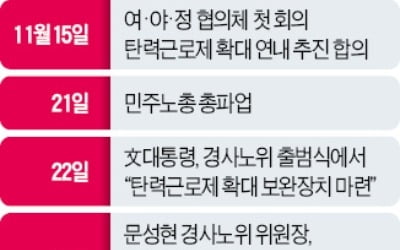

문재인 대통령과 여야 5당이 합의한 탄력근로제 기간 확대를 위한 입법이 해를 넘기게 됐다. 전국민주노동조합총연맹(민노총) 등 노동계 반발을 의식한 문 대통령이 그제 “국회에 시간을 더 달라고 부탁하겠다”고 밝혀서다. “경제사회노동위원회(경사노위)에서 탄력근로제를 충분히 논의해 달라”는 대통령 당부에, 홍영표 더불어민주당 원내대표는 “경사노위에서 논의하면 기다렸다가 입법하겠다”고 했다.

이달 초 여·야·정 상설협의체가 출범하며 1호 안건으로 합의했던 ‘탄력근로제 확대 연내 입법(근로기준법 개정)’은 졸지에 ‘없던 얘기’가 돼버렸다. 이로써 문재인 정부는 민노총의 요구란 요구는 다 들어준 셈이 됐다. 민노총에 얼마나 많은 빚을 졌길래 대통령까지 나서 이 집단을 달래기에 급급하며, 국민의 대표인 여야와 정부의 합의보다 민노총을 우선시하는 건지 묻지 않을 수 없다. 민노총의 ‘허락’ 없이는 어떤 정책도 펼 수 없다는 것인가. 더구나 노사 간 균형추가 기울어진 경사노위에서 합의·의결해야만 탄력근로제 확대가 가능하다면 정부와 국회는 왜 존재하는지 알 수 없다. 경사노위는 자문기구이지 의결기구가 아니다.

기업 현실을 감안할 때 탄력근로제 확대는 한시가 급하다. 연내 보완입법이 무산될 경우 당장 내년 1월부터 300인 이상 기업이 주 52시간 위반 시 최고경영자까지 형사처벌(2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금)을 받는다. 근로자가 원하더라도 일을 더 하면 처벌 대상이다. 이미 계도기간(7~12월)에도 주 52시간 위반신고가 60여 건에 달했다. 내년부터 고소·고발이 난무할 소지가 농후하다. 탄력근로 기간을 현행 3개월에서 6개월 또는 1년으로 늘리는 것은 획일적 근로시간 단축의 부작용을 줄일 최소한의 보완책일 뿐, 노동계 주장처럼 ‘과로사 합법화’가 결코 아니다. 설령 그런 우려가 있다면 노사합의로 조정하면 될 일이다.

대내외 악재 속에서 기업들의 사기는 바닥에 떨어져 있다. 그런 마당에 김현철 대통령 경제보좌관은 그제 한 토론회에서 “언론들이 보도하는 ‘기·승·전·기업 기(氣) 살리기’ 요구가 개탄스럽다. 경제위기론은 개혁의 싹을 자르는 것”이라는 말을 쏟아냈다. 진보 경제학자들조차 “무슨 얘기냐”며 당혹스러워했을 정도다. 산업현장에서 터져나오는 비명을 ‘개혁에 대한 저항’ 따위로 일축하는 게 청와대의 공통된 인식인가. 성장도, 분배도, 일자리도 다 무너지고 있다. 경제가 어디까지 추락해야 이런 끔찍한 현실을 직시할 것인가.

이달 초 여·야·정 상설협의체가 출범하며 1호 안건으로 합의했던 ‘탄력근로제 확대 연내 입법(근로기준법 개정)’은 졸지에 ‘없던 얘기’가 돼버렸다. 이로써 문재인 정부는 민노총의 요구란 요구는 다 들어준 셈이 됐다. 민노총에 얼마나 많은 빚을 졌길래 대통령까지 나서 이 집단을 달래기에 급급하며, 국민의 대표인 여야와 정부의 합의보다 민노총을 우선시하는 건지 묻지 않을 수 없다. 민노총의 ‘허락’ 없이는 어떤 정책도 펼 수 없다는 것인가. 더구나 노사 간 균형추가 기울어진 경사노위에서 합의·의결해야만 탄력근로제 확대가 가능하다면 정부와 국회는 왜 존재하는지 알 수 없다. 경사노위는 자문기구이지 의결기구가 아니다.

기업 현실을 감안할 때 탄력근로제 확대는 한시가 급하다. 연내 보완입법이 무산될 경우 당장 내년 1월부터 300인 이상 기업이 주 52시간 위반 시 최고경영자까지 형사처벌(2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금)을 받는다. 근로자가 원하더라도 일을 더 하면 처벌 대상이다. 이미 계도기간(7~12월)에도 주 52시간 위반신고가 60여 건에 달했다. 내년부터 고소·고발이 난무할 소지가 농후하다. 탄력근로 기간을 현행 3개월에서 6개월 또는 1년으로 늘리는 것은 획일적 근로시간 단축의 부작용을 줄일 최소한의 보완책일 뿐, 노동계 주장처럼 ‘과로사 합법화’가 결코 아니다. 설령 그런 우려가 있다면 노사합의로 조정하면 될 일이다.

대내외 악재 속에서 기업들의 사기는 바닥에 떨어져 있다. 그런 마당에 김현철 대통령 경제보좌관은 그제 한 토론회에서 “언론들이 보도하는 ‘기·승·전·기업 기(氣) 살리기’ 요구가 개탄스럽다. 경제위기론은 개혁의 싹을 자르는 것”이라는 말을 쏟아냈다. 진보 경제학자들조차 “무슨 얘기냐”며 당혹스러워했을 정도다. 산업현장에서 터져나오는 비명을 ‘개혁에 대한 저항’ 따위로 일축하는 게 청와대의 공통된 인식인가. 성장도, 분배도, 일자리도 다 무너지고 있다. 경제가 어디까지 추락해야 이런 끔찍한 현실을 직시할 것인가.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[사설] 혈세 낭비 막으려면 '카톡 예산' '벼락 심사'부터 근절해야](https://img.hankyung.com/photo/201811/02.12964355.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)