[취재수첩] 과다 산정된 금감원의 금융민원

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

강경민 금융부 기자 kkm1026@hankyung.com

![[취재수첩] 과다 산정된 금감원의 금융민원](https://img.hankyung.com/photo/201808/07.15590047.1.jpg)

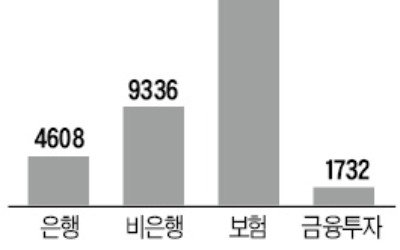

금감원은 올 상반기 접수된 금융민원이 4만37건으로, 전년 동기(3만7164건) 대비 7.7% 늘었다고 최근 발표했다. 모든 금융권역에서 민원이 증가했다는 것이 금감원 설명이다. 금감원은 매년 상·하반기에 걸쳐 금융민원 건수를 집계해 발표하고 있다.

그러나 금감원이 공식 발표하는 민원 집계 방식에 허점이 많다는 게 금융업계 지적이다. 통상 금융민원은 소비자와 금융사 간 이견이 발생하는 ‘분쟁성 민원’을 뜻한다. 하지만 금감원이 발표하는 금융민원엔 소비자의 단순 질의와 상담 및 사실관계 확인까지 포함된다. 민원 내용이나 유형에 따른 구분 없이 모두 금융민원으로 일괄 관리·공표된다는 뜻이다. 한 금융사 임원은 “소비자가 기준을 충족하지 못해 발생한 정당한 여신 및 신용카드 발급 거절 문의도 민원에 포함된다”고 지적했다.

해외 국가들은 어떨까. 미국은 금융사에 접수되지 않은 민원은 연방·주정부 금융감독청에 접수조차 불가능하다. 영국의 금융분쟁옴부즈맨(FOS)도 금융사와 협의했지만 해결되지 않은 민원만을 대상으로 삼는다. 일본은 금융청 산하 제3의 기관에 민원 처리를 위임한다. 소비자와 금융사와의 자율조정이 먼저 이뤄지도록 했다.

금감원도 2015년 소비자와 금융사 간 민원 관련 자율조정을 활성화하겠다는 계획을 내놨다. 민원이 금감원에 집중되면서 조정이 필요한 민원에 집중을 못하고 있다는 이유에서다. 하지만 현 정부 들어 금융소비자 보호가 금감원의 최우선 목표가 되면서 이런 계획은 흐지부지됐다.

소비자 민원에 소극적인 금융사는 금감원이 명단을 공개하는 것이 마땅하다. 하지만 민원 건수가 과다 산정·공표되면서 금융산업 전반에 대한 이미지가 훼손되는 건 또 다른 얘기다. 지금 금감원과 업계가 머리를 맞대고 금융민원 처리에 대한 구체적 방안을 찾아도 결코 이르지 않다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)