美 경기 선순환… "내년 실업률 반세기만에 최저" 전망

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국의 민간 경제조사업체들은 미국 실업률이 올해 말 3.7%, 내년 중반에 3.6%를 기록할 것으로 내다봤다. 미국의 실업률은 2009년(10%)부터 지속적으로 떨어지고 있다.

예상대로 된다면 1차 오일쇼크가 발생하기 전인 1969년 12월 실업률(3.5%)과 비슷한 수치로, 반세기만에 최저 수준이 된다. 그 이전 월별 최저 실업률은 한국전쟁이 끝난 1953년 5월(2.5%), 연간 최저 실업률은 2차 세계대전 종전 직전인 1944년(1.2%)이었다. 미 노동부는 월별 실업률을 1948년부터 집계했다.

올해 5월 실업률은 3.8%로 2000년 4월(3.8%)과 같은 수준으로 18년만에 최저였다. 지난달 실업률은 4%로 5월에 비해 소폭 늘었다. 최근 실업률이 올라간 이유는 더 좋은 일자리로 옮기기 위해 자발적으로 직장을 그만둔 근로자들이 늘어서다. PNC파이낸셜서비스그룹은 “감세, 소비 증가로 공급이 늘어날 것으로 예상돼 기업들이 2019년까지 고용을 더 늘릴 것”이라고 분석했다.

미국 실업률이 최저 수준으로 떨어져 사실상 ‘완전고용’ 상태에 도달하면서 미국 소매 판매도 호황을 보이고 있어다. 미 상무부는 미국의 6월 소매 판매가 전월 대비 0.5% 증가했다고 16일 발표했다. 감세 정책과 고용 안정화가 소비 증가를 낳고 다시 고용 증가로 이어지는 선순환이 나타나고 있다는게 WSJ의 분석이다.

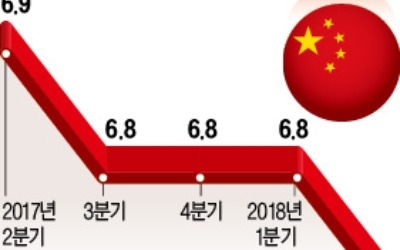

소비는 미국 경제의 3분의 2를 차지한다는 점에서 소비가 늘면 경제 성장에도 가속도가 붙을 가능성이 높다. WSJ은 “실업률 저하와 임금 증가가 소비자의 지출을 늘리고 경제 성장을 견인하고 있다”고 전했다. 다만 “미·중 통상전쟁이 장기화되면 관세로 인해 이윤이 줄면서 잠재적으로 경기가 침체될 가능성도 있다”고 지적했다.

김형규 기자 khk@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[글로벌 리포트] '골디락스 경제' 힘입은 트럼프의 강공… 美 전문가 "통상전쟁 길어질 것"](https://img.hankyung.com/photo/201807/AA.17225921.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)