뭉쳐야 뜬다… 동일·유사업종 브랜드 '통일'하니 생산·판로 개척 윈윈

공동브랜드 개념과 장단점

경쟁력 키우는 지름길

협동조합 중심의 '협동브랜드'

다수 생산자가 단일 브랜드 구축

1996년 신발공업협회 '귀족'이 대표적

'가족브랜드'는 다양한 제품군서 활용

비용 절감이 최대 장점

역할 분담·기술 제휴·공동 유통망

무임승차·도덕적 해이 등은 문제

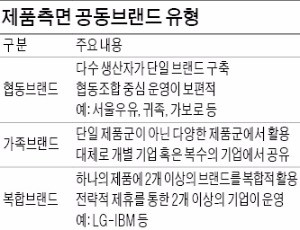

공동 브랜드는 제품(서비스)을 생산하는 주체와 운영상 관여도 등에 따라 종류를 나눌 수 있다. 생산 주체에 따라서는 다수 생산자가 단일 브랜드를 구축하는 ‘협동 브랜드’가 있다. 협동조합이 구심점이 되는 경우가 보편적이다. 한국신발공업협동조합이 1996년 출범시킨 ‘귀족’이란 브랜드가 그 사례다. 대기업에 주문자상표부착생산(OEM) 방식 납품을 하던 중소기업들이 구두 가격을 기존의 절반 수준으로 낮춘 양질의 제품을 공급하겠다고 만들었지만 결국 경영 미숙으로 부도 처리됐다.

단일 제품군이 아니라 다양한 제품에 동일한 브랜드를 활용하는 경우는 ‘가족 브랜드’라고도 한다. 예를 들면 개별 기업 또는 복수의 기업이 옷과 우산, 가방, 시계 등을 모두 같은 브랜드로 묶어 공유하는 식이다.

운영 측면에선 주체들의 업무 관여도에 따라 인증·공동·유통 브랜드로 나뉜다. ‘인증 브랜드’는 기업이나 제품이 일정한 특성과 품질 기준을 충족하면 인증마크 사용 권한을 부여한다. 2004년 서울시가 도입한 ‘하이서울(Hi Seoul)’이 이에 해당한다. 서울에 있는 중소기업 중 우수한 기술력과 상품을 가진 기업에 최대 7년까지 부여한다. 작년 말 기준 196개 기업이 참여하고 있다.

단일 브랜드와 상표 아래 마케팅과 판매 채널 확보 등을 공동으로 수행하면 협의적 개념의 ‘공동 브랜드’다. 상품기획부터 판매·재고 및 사후관리 등 기업 경영 전반을 공유하는 광의적 개념으로는 ‘유통 브랜드’라고도 부른다.

단일 브랜드를 통해 여러 참여자가 부족한 역량을 보완하고 비용을 절감할 수 있는 것은 공동 브랜드의 최대 장점이다. 광고 등 대규모 자원이 필요한 브랜드 구축 비용을 여러 중소기업이 공동으로 부담할 수 있어서다. 공동 개발이나 생산으로 이어지는 경우에도 역할 분담이 가능하다. 제품 개발 과정에서 각 업체의 특화된 기술 제휴가 이뤄지고, 공동 개발로 탄생한 신기술은 라이선싱을 통해 공유한다. 공동 생산을 위한 원자재 및 부품 공동구매는 단가 인하와 업계 표준화를 견인한다.

나아가 공동 유통망을 확보하면 협상력이 높아지고 가격 경쟁력에서도 유리한 위치를 차지할 수 있다. 프랜차이즈 브랜드와 같이 공동 출자한 유통체인점을 개설하는 것도 가능해진다. 자연스럽게 서로를 잠식하는 과당·출혈 경쟁도 예방된다.

다만 공동 브랜드 운영은 현실에선 다양한 실패 요소가 상존한다. 무임승차와 도덕적 해이가 우려된다. 브랜드 경영과 협력사업에 대한 중소기업 간 이해가 부족한 경우도 많다.

중소기업중앙회 관계자는 “유럽의 공동 브랜드는 과거로부터 이어져온 길드(중세 유럽의 동업자조합) 공동체 문화에 기반하고 지역 단위 동종 기반 협력사업으로 경영 전반에 걸쳐 유기적인 유대관계가 형성돼 있다”며 “반면 국내 중소기업은 대기업 납품 위주의 수직 계열화된 성장으로 B2B(기업 간 거래) 시장 의존도가 높아 연대 및 공유 인식이 상대적으로 부족한 게 현실”이라고 지적했다.

갈등관리 역량이 부족하거나 관리주체와 참여 업체 간 불분명한 역할 구분으로 공동사업의 단점이 표출될 가능성이 있다. 동일 브랜드를 사용하더라도 기업별 기술력과 품질, 인력 수준의 격차로 표준화에 실패하면 결국 브랜드 이미지가 훼손된다.

문혜정 기자 selenmoon@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)