부동산에 쏠린 國富…활력 잃어가는 투자

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국의 國富 1경630조원

토지자산, GDP의 4.1배

日·佛·네덜란드보다 높아

부동산값 급락땐 경제 타격

토지자산, GDP의 4.1배

日·佛·네덜란드보다 높아

부동산값 급락땐 경제 타격

◆토지 자산이 절반

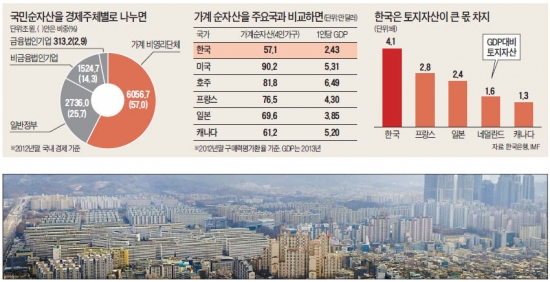

국민대차대조표에 따르면 2012년 한국의 국민순자산(자산-부채)은 1경630조6000억원이다. 2011년보다 464조6000억원 증가한 수치다. 국민순자산의 57%(6056조7000억원)는 가계 및 비영리단체 몫이었다. 이어 일반정부가 2736조원(25.7%) △비금융법인기업 1524조7000억원(14.3%) △금융법인기업이 313조2000억원(2.9%)을 보유한 것으로 나타났다.

국부의 절대다수는 순금융자산이 아니라 부동산, 공장설비, 재고 등 실물경제 자산으로 이뤄졌다. 이들 비금융자산은 1경731조7000억원에 달해 순금융자산(-101조1000억원)보다 훨씬 컸다. 순금융자산이 마이너스인 것은 금융자산(1경995조원)보다 금융부채(1경1096조1000억원)가 더 많았기 때문이다.

비금융자산 가운데 토지는 5604조8000억원으로 국민순자산의 52.7%를 차지했다. 전년보다 203조3000억원(3.8%) 증가한 수치다. 금융위기 이후 건설투자 부진, 땅값 상승세 둔화로 토지자산의 증가폭은 2011년(391조8000억원)보다는 작았다. 그럼에도 실물자산 절반 이상이 ‘땅’에 묶여 있다는 것은 여전했다.

◆가계순자산 네덜란드보다 많아

그 결과 한국의 토지자산은 국내총생산(GDP)의 4.1배에 달할 정도다. 일본 호주 프랑스(2.4~2.8배), 캐나다(1.3배) 등에 비해서도 훨씬 높다. 부동산 거품이 많이 걷히긴 했지만 땅값이 주요국보다는 여전히 높은 수준이기 때문이라는 분석이다.

높은 땅값은 가계순자산을 끌어올리는 효과도 있다. 가계 및 비영리단체가 보유한 순자산을 구매력 평가 환율(2012년 달러당 847.93원)로 환산하면 4인 가구당 57만1000달러(약 4억8449만원)에 이른다. 이는 일본의 82%에 달하고 네덜란드(56만6000달러)를 웃돈다. 네덜란드의 1인당 GDP(4만7600달러)가 한국(2만4300달러)의 두 배에 이르는 점을 감안하면 땅값에 의한 가계자산 증가 효과가 유독 큰 셈이다.

◆경제 활력 잃어가나

부동산에 집중된 가계자산 구조는 한국 경제의 불안요인으로 꼽힌다. 신민영 LG경제연구원 경제연구부문장은 “단기적으로 부동산 가격이 올라갈 유인이 없는 상황에서 일본과 같은 지속적인 가격 하락이 나타날 경우 경제에 엄청난 부담을 줄 것”이라며 “중장기적으로 부동산 가격을 안정시키면서 단기간 급락할 위험은 방지해야 한다”고 말했다.

국부의 상당 부분이 기계나 장비, 연구개발(R&D) 등 생산 자산이 아닌 토지에 묶여 있는 건 자금이 생산적으로 쓰일 가능성이 그만큼 떨어진다는 의미이기도 하다. 1997년 외환위기 이후 설비투자 부진이 지속되면서 고정자산에서 설비자산이 차지하는 비중은 1990년 27.6%에서 2012년 13.9%로 급락했다.

이준협 현대경제연구원 연구위원은 “산업단지를 많이 개발해 저렴한 공장 부지를 공급, 기업의 생산활동에 따른 비용을 낮춰주는 등 자금이 생산활동 쪽으로 흘러갈 길을 만들어줘야 한다”고 주장했다.

■ 금융자산

현금통화와 예금 보험 연금 채권 대출금 등으로 이뤄진 자산.

■ 비금융자산

금융자산을 제외한 자산으로 건물과 도로, 자동차 등 운송장비, 기계류, 생물자원, 연구개발물, 토지, 지하자원 등을 포함한다.

■ 비영리단체

소비자 단체, 종교 단체, 노조 등 가계에 봉사하는 민간 단체를 뜻하며 넓은 의미에서 가계 부문에 포함된다.

마지혜 기자 looky@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![17억5000만원에 '임차인' 들인 아파트 어디길래…'깜짝 결과' [데이터로 보는 부동산]](https://img.hankyung.com/photo/202602/AA.24842210.3.jpg)

!["정비사업, 다 되는 시절 지났다…'옥석 가리기' 해야" [이송렬의 우주인]](https://img.hankyung.com/photo/202602/03.43352763.3.jpg)