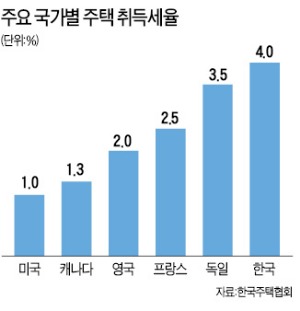

미국 취득세 한국의 25%…선진국 다주택자 중과 거의 없어

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국주택협회에 따르면 한국의 부동산 관련 세금은 거래세와 보유세 비중이 7 대 3으로, 미국(0.2 대 9.8), 영국(1.7 대 8.3), 캐나다(0.5 대 9.5) 등과 비교해 거래세가 차지하는 비중이 지나치게 높다. 국내총생산(GDP) 대비 보유세 비율은 0.82%로 선진국(2~3%)의 30% 수준에 그친다. 박원갑 국민은행 부동산 전문위원은 “선진국들은 주택거래 부담을 줄여주기 위해 거래세를 낮추고 있는 추세”라고 설명했다.

하지만 보유세를 급격히 높이는 것은 신중하게 검토해야 한다는 주장도 있다. 소득 없이 집만 있는 은퇴 세대의 세금 부담이 늘어날 수 있는 데다 보유세가 올라가면 장기적으로는 주택 수요가 줄어든다는 이유에서다. 취득세와 보유세가 지방세라는 점에서 둘 다 낮출 경우 지방자치단체의 재정을 악화시킬 수 있다는 점도 풀어야 할 숙제다.

집을 팔 때 내는 양도소득세율도 선진국들에 비해 한국이 크게 높다. 1년 미만 보유했을 때 양도차익의 50%를 내는 한국과 달리 미국은 10~35%를 부과한다. 1년 이상일 때는 최고 15%만 낸다. 뉴질랜드는 양도소득세가 아예 없다. 세율이 50~60%에 달하는 다주택자 양도세 중과 제도도 해외에서 찾아보기 어렵다. 미국의 경우 다주택자라도 세금을 중과하지 않는다. 오히려 실거주하는 1주택자는 시세차익 50만달러까지 면세 혜택도 준다.

대부분의 선진국들은 자치단체별로 세율 등 기준이 다르지만 한국은 일률적이라는 점도 문제로 지적된다. 이상영 명지대 교수는 “수도권과 비수도권의 집값 격차가 큰 만큼 지역 사정에 따라 취득세율을 정하는 게 지방세라는 명목에도 부합한다”고 말했다.

집을 살 때 대출 원리금 상환액을 연봉의 50~60% 수준으로 규제하는 총부채상환비율(DTI)과 집을 담보로 대출받을 수 있는 금액을 제한하는 주택담보인정비율(LTV)도 해외에서 찾아보기 힘든 규제로 꼽힌다.

김보형 기자 kph21c@hankyung.com