개헌 논의, 분권형-4년중임제 어디로?

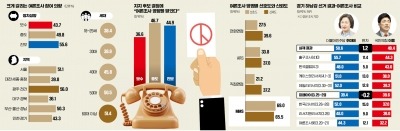

`제왕적 대통령제'로 대변되는 현 5년 단임 대통령 직선제의 폐해를 해소해야 한다는데는 정치권내 폭넓은 공감대가 형성돼 있지만 구체적 방향을 놓고는 여야 차기 대선주자들의 집권전략 유불리 계산과 맞물려 셈법이 엇갈리고 있다.

한나라당 안상수 신임대표가 공론화한 분권형 대통령제는 대통령의 권한을 통일.외교.국방 분야 등으로 축소하고 내정 분야는 행정수반인 총리가 맡도록 하자는 것으로, 프랑스식 이원집정부제를 모델로 하고 있다.

권력 집중을 막고 균형적 통치구조를 도모함으로써 극심한 국론분열을 피할 수 있다는 게 장점으로 꼽히지만 대통령과 총리의 소속 정당이 다른 `동거정부'가 탄생할 경우 오히려 정파간 갈등이 심화될 수 있다는 지적도 있다.

차기 주자 가운데 한나라당 정몽준 전 대표는 "대통령의 권력을 분산시킬 필요가 있다"며 이 제도에 기울어져 있는 것으로 알려졌다.

4년 중임제에 대해선 "두번째 4년은 레임덕이 될 수 있다"며 부정적 입장이다.

4년 중임제는 대통령의 임기를 4년으로 줄이되 연임을 허용하는 것이 핵심이다.

대통령의 책임정치를 구현, 국정운영의 안정성을 담보해 단임제에 따른 조기 레임덕 현상을 차단하자는 취지이지만 권력독점이라는 대통령제의 폐단이 장기화될 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

차기 주자 중에 한나라당 박근혜 전 대표가 대표적 4년 중임제 찬성론자다.

박 전 대표는 지난 5월 미국 스탠퍼드 강연 당시 "말이 5년이지, 처음과 레임덕 기간을 빼면 대통령이 일할 시간이 충분하지 않다"고 밝힌 바 있다.

정세균 대표와 정동영 손학규 상임고문 등 민주당의 `빅3'도 4년 중임제를 찬성하는 입장이다.

반면 자유선진당 이회창 대표는 현행 대통령제를 유지하면서 전국을 5~7개 광역단위로 분권화해 중앙정부의 권한을 지방에 이양하는 `강소국 연방제' 도입을 주장하고 있다.

이 밖에 내각제는 대통령을 최소한의 권한만 갖는 상징적 존재로 두고 입법부와 내각이 권력을 분점하는 제도로, 한나라당 황우여, 민주당 이낙연 우윤근, 자유선진당 김창수 의원 등이 지지하고 있다.

(서울연합뉴스) 송수경 기자 hanksong@yna.co.kr

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![여야, '5월 본회의' 합의 또 불발…"추가 협의할 것" [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZN.36573521.3.jpg)