자투리땅 난개발 우려 여전 .. 절반이 3000평 이하

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

관리지역 세분화는 개발할 수 있는 땅과 보전할 지역으로 나눠 '선(先)계획 후(後)개발'을 하겠다는 목표로 추진되고 있으나 또 다른 난개발을 초래할 우려가 큰 것으로 지적되고 있다.

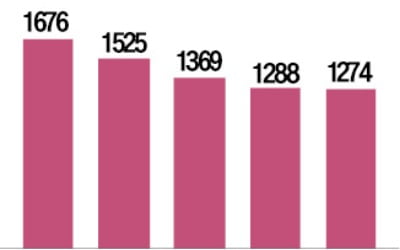

전국에 걸쳐 있는 관리 지역의 절반 이상이 3000평(1만㎡) 이하 자투리 땅이어서 이번 세분화 과정에서 일부를 솎아 내더라도 계획적인 개발이나 관리가 사실상 어려울 것이란 게 건설교통부와 관련 연구기관의 분석이다.

건교부 관계자는 "예컨대 농림지역 한복판에 있는 관리 지역은 농림 지역으로 편입토록 하는 등 관리 지역을 주변지역 용도에 맞게 전환하도록 평가 지침에 반영했지만 집단 민원 때문에 지자체들이 이를 실제 이행하는 사례는 많지 않은 것으로 보인다"고 지적했다.

이에 따라 9만평 이상 부지가 필요한 아파트 등 대형 건축물로 인한 난개발은 막을 수 있지만 수백 평 단위의 계획관리지역에서 벌어지는 이른바 '자투리 난개발'은 관리지역 세분화의 새로운 문제로 표면화될 소지가 많다.

따라서 도시기본계획 등에 반영된 지자체별 개발총량 범위에서 개발·보전 지역을 공간적으로 집단화할 수 있는 방안 등 별도의 보완책 마련이 필요하다는 게 전문가들의 지적이다.

관리지역 세분화 작업이 예정보다 지연되면서 땅 주인들의 재산권 행사가 3년 이상 묶여 있는 것도 문제다.

2003년부터 대부분의 지자체들이 관리지역 세분화를 마칠 때까지 공공 목적이나 주민 생활에 필수적인 시설 외에는 개발행위 허가를 제한해 왔기 때문이다.

설상가상으로 지난해 말까지 관리지역 분류를 끝냈어야 할 수도권과 대도시권의 48개 시·군 가운데 법적 절차의 첫 단계인 주민 공람조차 착수하지 못한 곳이 30개 시·군에 이르고 있는 실정이다.

관리지역 내 땅이 어떤 용도로 분류되느냐에 따라 개발가능 여부가 결정되는 만큼 주민들의 이해 관계가 첨예해 지자체들이 집단민원 발생을 꺼려 관리지역 개편에 소극적인 태도를 보이고 있는 것이 문제다.

건교부 관계자는 "개발 행위가 제한되는 생산·보전관리 지역으로 분류되는 주민들의 집단 반발을 우려한 지자체들이 지방 선거 등을 의식해 개편 작업을 차일피일 미루고 있지만 도시관리계획 승인권이 시·도에 있다 보니 마땅한 제재 수단이 없는 실정"이라며 "상반기까지 세분화 작업을 마치도록 지자체들을 독려하고 있다"고 밝혔다.