1년이면 정착한다더니…도로명주소 '깜깜'

국민 "아직도 낯설다"

"옛 지번 주소 편한데 굳이…" 10명 중 7~8명 사용 안해

정부는 "정착 단계" 또 강조

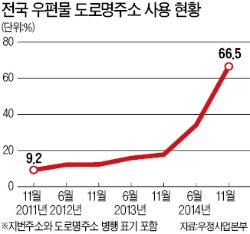

우편물 사용률 70%라지만 公기관 의무시행 '통계 착시'

○국민들은 대부분 지번주소 사용

하지만 일선 현장 상황은 딴판이다. 정부는 2011년 7월부터 공공기관이 의무적으로 도로명주소를 쓰도록 한 데 이어 지난해부터 통신, 카드사 등 민간 기업에도 도로명주소를 활용하도록 권고했다. 이메일이 보편화되면서 상대적으로 우편물을 덜 보내는 일반 국민의 도로명주소 사용률은 극히 낮다는 얘기다. 도로명주소의 우편물 사용률이 70%라 할지라도 국민 10명 중 7명이 새 주소를 쓰는 것은 아니라는 게 전문가들의 지적이다.

한국경제신문이 지난 2일부터 서울 25개 구청과 경찰서 민원실을 취재한 결과 새 주소를 사용하는 시민들은 많지 않았다. 도로명주소가 전면 시행되기 직전인 2013년엔 새 주소를 쓰는 시민들이 거의 없었지만 최근엔 간혹 도로명주소를 사용하는 시민들이 눈에 띄었다. A구청 민원실 관계자는 “10명 중 2~3명만 도로명주소를 사용한다”며 “새 주소를 몰라 옛 지번주소를 쓰는 시민들이 대부분”이라고 털어놨다. B구청 관계자는 “옛 주소를 그대로 써도 직원들이 어차피 문서엔 새 주소로 바꿔 준다”며 “도로명주소를 몰라도 불편함이 없어 국민들이 굳이 새 주소를 알려고 하지 않는다”고 지적했다. 도로명주소가 실생활에서 제대로 사용되지 않고 있다는 게 일선 구청들의 공통된 설명이다.

○3년 넘게 시행했지만 정착 못해

1996년 이후 18년 동안 4000억원에 달하는 예산을 투입했음에도 도로명주소를 정착시키지 못한 정부의 정책 실패를 질타하는 목소리가 적지 않다. 당초 정부는 2012년부터 새 주소를 전면 시행할 방침이었지만 2011년 관련 법을 개정해 시행 시점을 2014년으로 2년 미뤘다. 대신 2011년 7월부터 공공기관은 도로명주소를 의무 사용하도록 하는 등 지금까지 3년 넘게 새 주소 표기제도를 시행해 왔지만 여전히 도로명주소는 자리를 잡지 못하고 있다. 지난해 1월 새 주소가 전면 시행되기에 앞서 당시 안전행정부(현 행자부)는 “1년이 지나면 새 주소가 어느 정도 자리를 잡을 것으로 예상한다”고 밝힌 바 있다.

행자부도 국민의 도로명주소 사용률이 낮다는 점을 인정하고 있다. 행자부 주소정책과 관계자는 “국민들도 새 주소의 편리성을 알면 금방 적응하게 될 것”이라며 “앞으로 도로명주소에 대한 대국민 홍보활동을 강화하겠다”고 설명했다.

강경민/홍선표 기자 kkm1026@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![유튜브 보고 갔더니 "엄마 죽는다"…3000만원 건넨 승무원 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36745736.3.jpg)

![AI 성장 여력 남았나…엔비디아, 실적에 숨죽인 시장 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240316072955427.jpg)