'징벌적 손해배상제' 속도내는 정부…해외에선 '신중'

도입땐 하도급법 등 8번째 사례…재계 "어디까지 확대될지 우려"

이중처벌 우려 커…반발도

특정법률에 배상제 가미 방식, 도입 초기부터 찬반의견 '팽팽'

'징벌적' 요소 민사에 도입땐 형·민법 구분한 법체계 '흔들'

미국·독일·프랑스 선진국도 엄격 제한…"판사·규제당국 힘만 세질 수도"

◆韓 법체계와 충돌 가능성은

도입 방식은 크게 두 가지다. 하나는 민법의 기본 원칙을 변경하는 급진적 방식이다. 영미법 일부 국가가 해당된다. 손해액만큼 배상한다는 ‘전보적 손해배상제’를 ‘징벌적 손해배상’으로 전환하는 방식이다. 다른 하나는 한국에서처럼 특정한 법률에 녹여 넣은 방식이다.

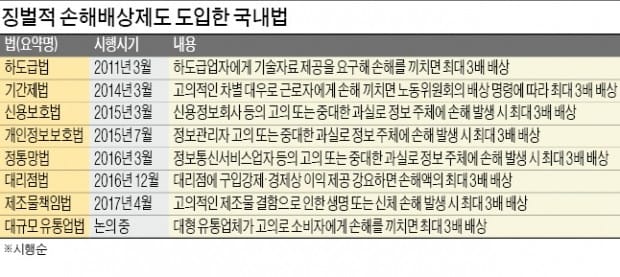

한국 최초의 징벌적 손해배상제는 2011년 3월 ‘하도급법’에 도입됐다. 원사업자가 하도급업자에게 기술자료 제공 등을 요구해 손해를 끼치면 손해액의 최대 세 배를 배상토록 했다. 당시 법무부와 공정거래위원회는 도입에 반대했다. “우리 법체계상 적절치 않다” “민법상 실손해액 배상주의 원칙에 어긋난다” “소송 남용 우려가 있다”는 등의 이유에서였다.

하지만 국민의 법감정에 부합한다는 이유로 기간제법, 신용보호법, 개인정보보호법, 정통망법, 대리점법 등에 순차적으로 도입됐다. 지난 4월 도입한 제조물책임법은 제조사 전체가 대상이라 적용 범위도 한결 넓어졌다. 가습기 살균제 사건이 단초가 됐다. 김현 대한변호사협회 회장 등이 ‘징벌적 손해배상을 지지하는 변호사·교수 모임’ 등을 이끌며 제도 도입에 앞장선 결과다. 김 회장은 “기업들의 고의적 불법 행위에 제동을 걸 수 있는 유용한 법”라며 “영미법체계가 한국 법 곳곳에도 많이 녹아든 만큼 고의성 등을 엄격히 판단하면 무리가 없다”고 설명했다.

◆‘이중 처벌 우려’ 영미법계에서도 제한

하지만 근본적인 문제는 여전하다. ‘징벌’이라는 형사적 요소를 민사에 도입했을 때 형사와 민사를 엄격히 구분하는 법체계가 흔들릴 수밖에 없다. 형사로 처벌한 것을 민사로 또 처벌하는 ‘이중 처벌’이 될 수 있다. 독일 일본 프랑스 등도 이런 이유로 징벌적 손해배상제를 도입하지 않고 있다.

게다가 국내법에는 과징금 부과 등의 행정처분에도 징벌적 요소가 들어 있다. 예컨대 하도급법에서는 하도급 대금의 두 배까지 과징금을 문다. 신용정보법에서는 금융위원회가 매출의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 50억원 한도 내에서 과징금으로 부과한다. 다른 법도 형사처벌이 따라 붙는다. 이중 처벌이며 과잉 금지 원칙에 어긋난다는 문제 제기가 나오는 배경이다.

미국도 이런 점을 경계해 배상액을 정할 때 형사처벌 수위를 적극 고려한다. 캐나다 호주 뉴질랜드 등은 아예 형사처벌과 징벌적 손해배상을 동시에 하지 못하도록 정하고 있다.

◆“판사와 규제당국의 힘 막강해질 것”

위헌 시비 가능성도 점쳐진다. 한 법학전문대학원 민법 교수는 “손해액만큼 배상한다는 게 민법의 기본 원칙”이라며 “어느 법까지 징벌적 손해배상제를 확대해야 할지에 대한 사회적 합의가 없어 위헌 시비에 휘말릴 가능성도 크다”고 우려했다. 결국 줄소송을 불러 대형 로펌만 배불릴 것이란 관측도 나온다. 대형 로펌 공정거래팀 소속 변호사는 “징벌적 손해배상제 도입 확대는 로펌에는 미래 일거리”라며 “판사 개인의 판단이 크게 작용하므로 전관이 더 예우받고, 이를 총괄하는 공정위 등 규제당국도 막강한 힘을 갖게 될 것”이라고 지적했다.

고윤상 기자 kys@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트