발트3국에 체코·독일·프랑스까지 발끈…중국 코너에 몰렸다

"구소련 국가 주권 없다" "크림반도는 애초에 러시아 영토" 발언

시진핑이 인정한 구소련 국가 독립성을 대사가 부인

"대만 독립 주장은 세뇌된 것"

"프랑스 정부가 코로나19 방치" 등 막말 대명사

주프랑스 중국대사관은 24일(현지시간) 성명을 통해 "루사예 대사의 우크라이나 관련 발언은 정치적 선언이 아니라 그의 개인 견해를 밝힌 것"이라고 해명했다. 중국대사관은 당일 오전 위챗 공식계정 등에 올렸던 루 대사의 발언도 삭제했다.

이에 앞서 중국 외교부도 전날 옛 소련 국가들의 주권을 존중한다며 방어에 나섰다. 마오닝 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "중국은 그동안 옛 소련국들과 외교 관계를 맺은 이후 우호적이고 협력적인 상호 관계를 유지해왔다"며 "일부 언론이 우크라이나에 대한 중국의 입장을 잘못 해석하고 있다"라고 말했다.

루 대사는 지난 21일 방송된 프랑스 TF1 인터뷰에서 "구소련 국가들은 그들의 주권 국가 지위를 구체화한 국제적 합의가 없었기에 국제법상 유효한 지위가 없다"고 말했다. 또 2014년 러시아가 강제 병합한 크림반도가 우크라이나의 영토이냐는 질의에 "크림반도는 애초 러시아 영토였다"고 답했다.

루 대사의 발언은 과거 소련에 속했고 현재는 유럽연합(EU) 회원국인 발트 3국(에스토니아·라트비아·리투아니아)이 먼저 격앙된 반응을 보였다. 이들은 사건 직후 자국 주재 중국대사를 나란히 초치해 루 대사의 발언에 대해 항의했다.

발트 3국은 1939년 소련에 강제로 병합됐으며, 지속적으로 독립 투쟁을 벌인 끝에 구소련 붕괴 직전인 1990년 독립을 선언했다. 1991년 구소련 해체로 발트 3국과 우크라이나, 카자흐스탄 등 14개국이 최종 독립했다. 발트 3국은 중국과 동유럽의 협력모델인 ‘17+1 동유럽 경제협력체’에서 2021년 이후 잇달아 탈퇴했다. 리투아니아가 2021년 자국에 대만 대표처 설치를 승인하자 중국이 무역 보복을 가하는 등 양측은 갈등을 빚어 왔다.

루 대사의 발언에 문제를 제기한 것은 발트 3국만이 아니다. 체코 외교부는 "루 대사의 발언은 전적으로 수용할 수 없으며 그의 상관이 사태를 바로잡길 바란다"고 밝혔다. 독일 외교부도 "대사의 발언이 중국의 기존 입장과 일치하지 않는다는 점에서 매우 경악스럽다"는 반응을 보였다. 당사자 격인 프랑스는 외교부의 고위 관리가 24일 루 대사와 장시간 면담을 갖고 그의 발언이 중국의 공식 입장을 반영한 것인지 따져 물었다.

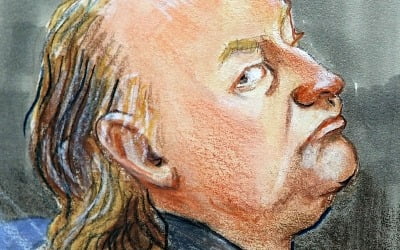

루사예는 중국 특유의 강경한 언사를 앞세우는 '전랑(늑대전사) 외교'를 대표하는 인물 중 하나다. 2019년 주프랑스대사 부임 이후 잇달아 설화를 불러일으켰다. 작년 12월 '제로 코로나' 방역에 반대해 벌어진 백지시위에 대해선 "외세에 선동당한 것"이라고 주장했다. 주프랑스 중국대사관은 2020년 4월 프랑스에서 코로나19 사망자가 속출하자 "프랑스 정부가 실버타운 거주자들을 굶주림과 질병으로 죽도록 내버려 뒀다"는 게시물을 올리기도 했다.

루 대사는 '독립 대만'을 지지하는 대만 국민을 향해선 "세뇌당한 것이며 재교육할 수 있다"고 말했다. 이 발언은 신장위구르자치구의 위구르족 인권 탄압을 정당화하는 발언으로 해석돼 구설수에 올랐다.

베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)