'수소 드림팀' 43조 투자 대기중인데…지원법은 국회서 해 넘겨

원전활용한 수소 놓고 與野 이견

선거에 밀려 상반기 통과 '글쎄'

연료전지 시장 절반 외산에 잠식

현대차·포스코 등 기업들만 속 타

"골든타임 놓칠라" 법 통과 촉구

하지만 대통령의 수소 세일즈를 바라보는 경제계는 불편함을 감추지 못한다. 국내 수소 인프라가 미비한 상황부터 해결해야 한다는 지적이다. ‘수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법’(수소법) 개정안 통과가 늦어지면서 기업의 손발이 묶였다는 비판도 나온다.

탈원전 논쟁에 묶인 ‘수소법’

개정안의 최대 쟁점은 청정수소의 범위다. 수소법 개정안은 청정수소를 ‘수소 제조 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않거나 현저히 적게 배출하는 수소’로 정의하고 있다. 여당에선 탄소 배출이 아예 없는 수전해 수소인 ‘그린 수소’를 중심으로 법 개정이 이뤄져야 한다며 개정안에 반대해왔다. 반면 야당은 원전을 활용한 수소도 청정수소로 인정해야 한다고 주장했다. 수소법 개정안의 논란이 정부 탈원전 정책으로 옮겨붙은 셈이다.

법안 통과가 늦어지자 주무 부처인 산업통상자원부는 탄소 배출량에 따라 청정수소의 종류를 정해 인센티브 제도를 차등화하겠다는 대안을 내놓았다. 탄소 배출량만 적으면 원전을 활용했는지 여부는 따지지 않겠다는 얘기였다. 여당은 법안 통과에 합의했지만 이번엔 야당이 반기를 들었다. 수소법이 여당의 치적이 되는 것을 탐탁지 않아 한다는 해석이 나온다.

법안 지연에 외국산이 시장 잠식

발전시장에서 80% 이상의 시장점유율을 점하던 국산 연료전지의 영향력이 약화되고 있는 것도 입법 지연의 ‘나비효과’라는 분석이다. 국내 기업이 주춤하는 사이 미국 블룸에너지 등 해외 경쟁사들의 기술 수준이 높아졌다. 국내에 조성 중인 수소 연료전지 설비 중에서도 블룸에너지의 제품을 쓰는 곳이 43%(약 58㎿)에 달한다.

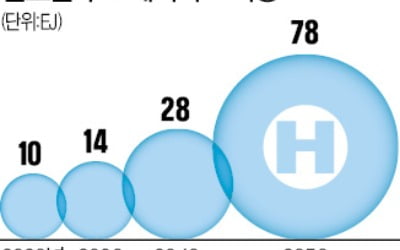

급기야 국내 16개 대기업으로 구성된 수소에너지 협의체인 ‘코리아 H2 비즈니스 서밋’도 단체 행동을 시작했다. 협의체는 지난달 “정책 지원이 늦어지면 투자를 중단해야 한다”며 수소법의 조속한 처리를 호소했다. 현대자동차와 SK, 포스코, 한화, 효성 등 5개 그룹은 2030년까지 수소 분야에 43조4000억원을 투자하겠다고 밝힌 상태다.

업계에서는 한 달여 앞으로 다가온 대통령선거가 수소법 개정안 통과의 걸림돌이 될 수 있다는 지적이 나온다. 수소 사업을 하고 있는 한 대기업 관계자는 “국회의원들을 설득하려고 해도 선거 때문에 만나는 것조차 어렵다”며 “대선 이후엔 다른 경제 정책에 묻힐 수 있어 올해 상반기에 개정안을 통과시키기 힘들지도 모른다”고 말했다.

박신영/이지훈 기자 nyusos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)