'부당해고' 주장만 2100여명…노조 복귀해 '보복 투쟁' 나서나

사장실 침입·폭행 등으로 법원서도 '해고 적법' 판단했는데

내년부터 노조활동 길 열어줘…'강성' 무더기 재가입 채비

'파업 리스크' 더 커진 기업들 "생산시설 점거 금지해야" 호소

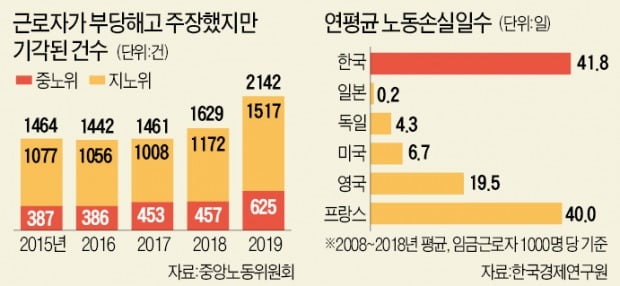

정치권이 이런 해고자들이 내년부터 노조 활동을 재개할 수 있도록 길을 열어줬다. 지난 9일 해고자의 노조 가입을 허용하는 노동조합법 개정안을 통과시키면서다. 복직은 못하지만 노조 활동은 할 수 있게 된 것이다. 중앙노동위원회에 따르면 지난해 “부당해고 당했다”며 구제를 청구했다가 기각된 해고자는 2142명에 이른다. 5년간 누적 인원은 8138명에 달한다. 이들 중 상당수가 노조에 재가입할 것으로 예상된다. 노조는 “일당백을 얻게 됐다”며 환영하고 있다. 기업들은 “해고자까지 상대하게 됐다”며 우려하고 있다.

“복직 안 되면 노조 재가입해 활동”

정부·여당이 주도해 노조법을 개정한 것은 문재인 대통령의 공약인 국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준을 위해서다. ‘결사의 자유 보장’ 등을 담은 핵심협약 비준이 이뤄지면 해고자 노조 가입 등을 금지한 기존 노조법과 충돌하기 때문에 법을 고친 것이다.전문가들은 그러나 앞서 협약을 비준한 유럽 국가와 한국은 전혀 다른 상황이라고 우려했다. 유럽 국가들은 ‘산별 노조 체제’여서 해고자라도 노조에 가입하는 것이 자연스럽고, 개별 기업에 큰 영향을 미치지 않는다. 반면 한국은 사정이 다르다. ‘기업별 노조 체제’가 중심이어서 해고자가 단위 노조에 재가입할 경우 해당 기업 노사관계에 큰 영향을 미칠 것이라는 지적이다.

우려는 현실이 될 조짐이다. 각 기업 노조는 법안이 통과되자마자 해고자의 노조 재가입 준비에 들어갔다. 한 완성차업체 노조 관계자는 “해고자 복직 요구가 받아들여지지 않으면 해고자가 노조에 재가입해 공식적으로 활동할 수 있게 할 것”이라고 말했다.

라인 멈추고, 집기 부순 해고자까지

해당 기업엔 비상이 걸렸다. 해고자의 전력 때문이다. 현대차 노조원이었던 A씨는 2010년 생산 라인을 점거하고, 2012년엔 라인을 멈춰 세웠다. 2013년에도 생산 라인 가동을 중단시켜 회사에 큰 손해를 입혔다가 해고된 인물이다. A씨가 내년 노조에 재가입하면 현대차의 임금·단체협상이 어려워질 것이라는 전망이 나온다. 현대차 노사는 올해까지 2년 연속 무분규 협상 타결을 이끌었다.한국GM 노조원이었던 B씨도 마찬가지다. 그는 2018년 사장실에 침입한 뒤 책장과 화분 등을 부쉈다. 사측의 제시안에 불만을 품고 소화기로 회의실 벽면을 수차례 내리치기도 했다. 그가 노조에 재가입하면 한국GM의 투쟁 수위는 더 높아질 것이라는 관측이 나온다. 한국GM 노사가 진통 끝에 마련한 올해 임금·단체협약 잠정합의안은 최근 노조 찬반투표에서 부결됐다.

한국 노동손실일수 일본의 209배

경제계는 해고자의 노조 가입으로 노동손실일수가 더 늘어날 가능성을 우려하고 있다. 한국경제연구원에 따르면 우리나라는 지난 10년간 파업으로 인한 임금근로자 1000명당 연평균 노동손실일수가 41.8일에 이른다. 일본의 209.0배, 독일의 9.7배, 미국의 6.2배, 영국의 2.1배에 달하는 수준이다.기업들은 노조가 파업하더라도 공장을 가동할 수 있도록 대응권을 보장해달라고 읍소하고 있다. 노조가 파업할 때마다 막대한 생산 차질이 빚어지는 만큼 회사가 다른 근로자를 고용해 생산을 계속할 수 있도록 대체근로를 허용해달라고 요청했다. 미국 일본 독일 영국 프랑스 등 주요 국가는 모두 이 제도를 도입했다. 한국경영자총협회 관계자는 “이번 임시국회가 마지막 기회”라며 “국회가 경영계 요구사항을 조금이라도 반영하도록 설득할 것”이라고 말했다.

김일규/도병욱 기자 black0419@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)