P2P대출 5兆 시대…'투자자 보호법' 국회서 발목

국내 P2P업체 200여개 난립

허위대출 광고 등 민원도 급증

"법제화돼야 협회 통합도 가능"

P2P금융은 돈이 필요한 사람이 온라인에서 대출을 신청하면 P2P금융사들이 심사 후 이를 공개해 불특정 다수가 돈을 빌려주고 이자를 받는 금융 서비스를 말한다.

23일 금융업계에 따르면 국내 200여 개 P2P금융업체의 누적 대출금은 5조원을 넘어섰다. 업체 수는 P2P금융업체가 국내에서 태동한 2015년 27개에서 지난해 말 205개로 늘었다. 시장이 커지면서 금융감독원에 접수된 P2P금융 관련 민원도 2017년 62건에서 지난해 1867건으로 급증했다. 허위대출과 과장광고, 대주주의 자금 횡령 등 문제가 적지 않은 것으로 나타났다.

금융위원회는 2016년 P2P금융 가이드라인을 처음 만들고 두 차례 개정했다. 대출채권의 돌려막기를 금지하고, 회사 자금과 대출에 대한 상환준비금을 ‘다른 주머니’에 담으라는 등의 건전화 방안을 만들었다. 현재 P2P금융업에 적용되는 법은 ‘대부업법’이다. 업체들은 대부업 회사를 세우고 법에서 정해진 자기자본 규정과 최고이자율 한도 등을 지키며 사업한다. 하지만 P2P금융 전반을 관리하기엔 역부족이라는 지적이 우세하다. 금융당국이 ‘온라인대출중개업에 관한 법률안’이라는 이름의 P2P법을 지난 3월 국회 정무위원회 법안심사소위원회에 올린 이유다. 하지만 이날 회의에선 ‘시간이 없다’는 이유로 논의가 시작조차 되지 못했다. 국회 정무위원회 관계자는 “여야 의원 대부분이 P2P법의 취지엔 공감하고 있지만, 현재로선 다음 회의 일정이 없다”고 말했다.

투자 책임성 강화 계기될 듯

P2P법의 핵심은 투자자를 보호하기 위해 회사 등록 요건과 공시의무를 명확히 하자는 것이다. 자기자본 요건(최소 3억원)을 확립하고, 연체율 등의 운용 정보를 소비자에게 알림(공시의무)과 동시에 당국의 감시를 받도록 하는 내용이 담겼다. 자본시장법, 은행법, 보험업법과 같이 과장 광고에 대한 처벌 조건도 넣었다.

투자 책임을 강화하기 위해 업체들의 자기자본 투자를 허용하는 안도 포함됐다. P2P회사가 자신들이 주선하는 금융상품에 직접 자금을 대출할 수 있으면 리스크를 더욱 열심히 관리할 것이고, 투자자도 자연스럽게 보호할 수 있을 것이라는 논리다.

기관투자가가 P2P금융사가 내놓은 개별 대출채권에 40%까지 투자할 수 있도록 허용하는 내용도 담겼다. 투자 전문성이 높은 기관이 투자에 참여하면 대출채권별 ‘옥석’이 자연스럽게 가려질 전망이다. 업계 관계자는 “현재로선 기관투자가가 P2P대출에 투자할 수 있다는 법적 근거도, 못한다는 근거도 없어 실제 투자가 이뤄지지 않고 있다”고 말했다.

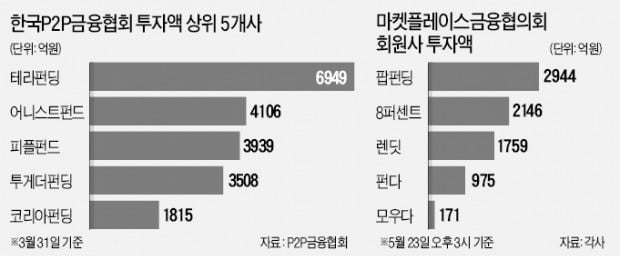

P2P법이 만들어지면 관련 협회가 설립될 근거도 생긴다. 현재 P2P금융 관련 협회는 한국P2P협회와 개인 대출 중심의 마켓플레이스협의회로 양분돼 있다. 금융위 관계자는 “상품에 따라 나뉘어 있는 보험협회(생보협·손보협)를 빼곤 업종별로 한 개의 협회를 두는 게 암묵적 원칙”이라며 “법정 민간협회가 생기면 자정 작용이 생기고, 관련 데이터베이스를 구축해 소비자 보호에서도 역할을 할 것”이라고 기대했다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![물가 지표 초읽기…다시 파월의 시간이 온다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20231109084118397.jpg)