[취재수첩] 의대 교수들이 할 일은 투쟁 아닌 중재다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

전공의 복귀 위해 역할 다해야

황정환 경제부 기자

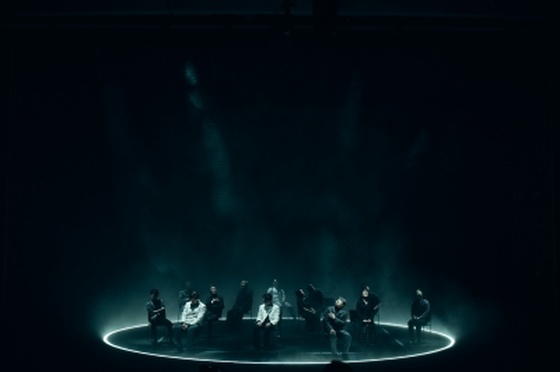

![[취재수첩] 의대 교수들이 할 일은 투쟁 아닌 중재다](https://img.hankyung.com/photo/202405/07.34986162.1.jpg)

지난 22일 전국 40개 의대 교수들이 참여하는 전국의과대학교수협의회(전의교협)가 향후 3년간 정부의 보건의료 관련 정책 자문에 대한 불참 운동을 전개하겠다며 내놓은 ‘투쟁의 변’이다. 5월 말이면 마무리되는 2025학년도 의대 정원 증원을 앞두고 정책 참여 ‘보이콧’이라는 새로운 카드를 꺼내든 것이다.

전의교협의 정책 보이콧은 언뜻 기존에 내놨던 ‘집단휴진’에 비해 강도가 약해 보이지만 정책 추진에 미치는 여파는 상당하다는 게 전문가들의 설명이다. 의대 교수들이 보건의료 관련 정책을 논의하는 정부 산하 자문·협의체에 빠짐없이 들어가 있어서다.

보건복지부에서만 국가암관리위원회, 감염병관리위원회 등 의사들이 참여하는 협의체가 수십 개에 달한다. 의사들이 의대 정원 확대 결정 과정에서 거수기 역할을 했다며 비판하는 보건의료정책심의위원회(보정심)도 여기 포함된다. 작고 큰 보건의료 정책이 협의체에 참여하는 전문가들의 의견을 수렴해 마련된다. 전의교협이 내놓은 보이콧 카드는 교수들이 보유한 전문성을 무기로 정책 설계를 방해하고 절차 정당성의 기반을 무너뜨리겠다는 의도가 담겨 있다.

전의교협이 보이콧하기로 한 정부 협의체 가운데 의대 교수 비중이 가장 높은 곳이 전공의들의 수련 환경 개선을 논의하는 수련환경평가위원회란 사실은 아이러니하다. 수련평가위는 위원 13명 중 무려 10명이 의대 교수로 구성돼 있다. 병원장 등을 제외한 일반 교수만 쳐도 6명으로 절반 수준이다. 제자를 위해 투쟁에 나섰다는 교수들이 정작 제자들의 처우 개선을 앞장서서 막는 꼴이다. 의대 교수들의 움직임에 대해 정부뿐 아니라 학계 내에서도 비판의 목소리가 나온다. 한 보건대학 교수는 “의대 증원에 대한 사법부의 판단까지 나온 국면에서 전공의들의 스승인 교수들이 복귀를 설득해 의료를 정상화하기보다 오히려 불법적 집단행동에 동참하는 것은 책임을 방기한 것”이라고 지적했다. 그는 “1만1500명에 달하는 의대 교수들이 다 같은 생각을 가진 것은 아니기에 일부 협의에 차질은 있겠지만 길지 않은 시간 내에 극복할 수 있다고 본다”고 덧붙였다.

한 대학 행정대학원 교수는 “제자이자 직장 후배인 전공의가 의료 현장을 이탈해 불법을 저지르는데 누구 하나 설득하거나 제대로 된 대안을 내는 이는 없고 정부 탓만 하고 있다”고 말했다. 그러면서 “지금 의대 교수들이 할 일은 투쟁과 협박이 아니라 전공의들이 병원으로 돌아오도록 설득과 중재라는 게 양식 있는 사람들의 생각”이라고 했다. 의대 교수들이 곱씹어 봐야 할 지적들이다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[취재수첩] 명동 '버스킹' 소음 논란에 대한 유감](https://img.hankyung.com/photo/202405/07.36800070.3.jpg)

![[취재수첩] '농망법' 강행 처리한다는 거대 야당](https://img.hankyung.com/photo/202405/07.35597605.3.jpg)

![[취재수첩] 달항아리 가격은 왜 한국보다 해외에서 더 높을까](https://img.hankyung.com/photo/202405/07.36749709.3.jpg)