[단독] '짝퉁' 버젓이 파는 中 e커머스…정부, 불공정 행위에 칼 뺐다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

오늘 유통사 소집…대응책 논의

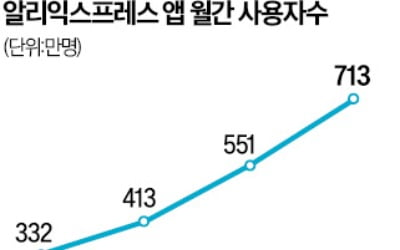

알리 사용자 1년새 2배 급증

국내 中企·소상공인 생계 위협

"中업체도 똑같이 법 적용해야"

알리 사용자 1년새 2배 급증

국내 中企·소상공인 생계 위협

"中업체도 똑같이 법 적용해야"

![[단독] '짝퉁' 버젓이 파는 中 e커머스…정부, 불공정 행위에 칼 뺐다](https://img.hankyung.com/photo/202402/AA.35835609.1.jpg)

알리는 최근 ‘오픈마켓 수수료 제로’라는 파격적인 혜택을 내세워 LG생활건강, 애경, 유한킴벌리 등 한국 브랜드까지 대거 끌어들이고 있다. 수수료 매출을 포기하면서까지 세를 불리고 있다.

문제는 이들의 강점인 ‘초저가’가 불공정행위와 맞닿아 있다는 것이다. 알리에선 삼성전자, F&F 등 국내 기업 브랜드들의 ‘짝퉁’이 아무런 제재 없이 팔리고 있다. 한국 소비자가 제품 상태, 배송 등에 민원을 제기하려고 해도 제대로 된 고객센터가 없다는 점도 문제로 지적돼 왔다. 알리가 자체적으로 정화에 나서겠다고 했지만, 업계에선 “중국 e커머스의 영향력이 높아진 만큼 국내 플랫폼과 공평하게 법 적용을 받아야 한다”는 목소리가 커지고 있다.

국내 유통산업의 ‘뿌리’가 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다. G마켓, 11번가 등 국내 오픈마켓에서 활동 중인 소상공인 중에는 중국 플랫폼에서 제품을 가져다 판매하는 경우가 많다. 여기에 도매 플랫폼 ‘1688닷컴’의 한국 상륙설이 제기되면서 국내 소상공인의 생계에 위협이 될 수 있다는 전망도 나온다.

최근 공정거래위원회가 네이버, 쿠팡 등 대형 플랫폼을 규제하는 ‘플랫폼법’(플랫폼경쟁촉진법)을 전면 재검토하겠다고 한 것도 같은 이유에서다. 법 적용 대상엔 중국 e커머스가 빠져 있다. 국내 기업이 규제를 받는 사이 중국 기업만 혜택을 보는 것 아니냐는 지적이 제기되자 한발 물러선 것이란 해석이 나왔다.

중국 e커머스의 공세에 대한 대응책 마련에 나선 국가는 한국뿐만이 아니다. 미국도 중국 해외 직구를 무관세 대상에서 배제하는 법안을 검토 중이다.

이선아/이슬기 기자 suna@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!['참치'도 판다고?…알리, 韓식품기업에 러브콜 이유 있었네 [양지윤의 왓츠in장바구니]](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35896022.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)