공세리 성당과 이명래 고약 [성문 밖 첫 동네, 충정로이야기]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한경닷컴 더 라이프이스트

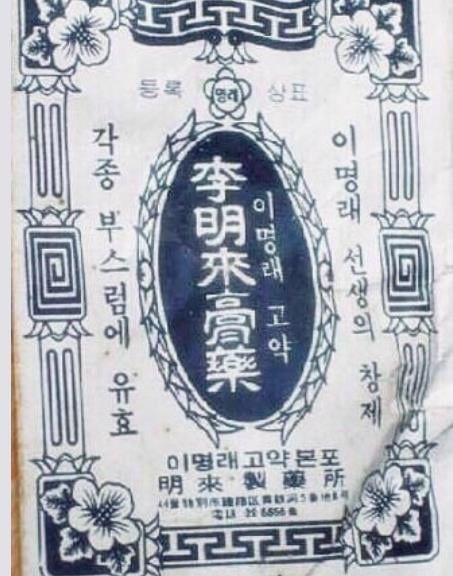

19, 이명래고약

19, 이명래고약

1895년 5월, 이 마을에 드비즈 신부가 본당 주임신부로 왔다. 그는 폐허가 된 조세창고와 제당자리에 성당을 지었다. 지금의 성당은 1922년, 적갈색의 연와조 벽돌을 구워 만든 고딕양식 형태이다. 허물어진 공세창의 성벽돌을 주워다가 성당의 기초를 다졌다. 성곽돌로 사용된 돌들이 성당을 두르고 수백 년 된 팽나무와 느티나무가 성당을 둘러 싸고 있어 고풍스러운 운치를 자아낸다. 우리나라에서 가장 아름다운 성당이다. 동네도 예쁘고 성당도 아름다운 이곳은 1801년 신유박해부터 1873년 병인박해까지 32명의 순교자를 내 순교 성지로써도 의미가 깊다.

어느날 고향인 온양을 향하다 우연히 성당을 만났을때 너무도 아름다워 넋을 잃고 말았다. 성당으로 들어가는 마을의 편안한 지세도 아름다움을 더했다. 이 성당과 많이 닮은 성당이 중림동 약현성당이다. 약현성당의 북쪽 고딕 형태의 모습은 공세리 성당과 흡사해 공세리 성당을 옮겨온 것은 아닐까하는 착각이 들 정도이다.

성당의 본당 신부로 부임한 드비즈 신부는 의학적 지식이 있는 사람이었다. 그는 사랑을 전하는 방편으로 의술을 익혔다. 그는 마을 사람들이 기름진 음식을 먹지 못해 부스럼이나 종기가 많이 나는 것을 알고 생약 처방에 관한 서양 원서와 한방 의서를 놓고 치료 약을 만들어 시험했다. 의학에 관심이 많은데다 중국을 거쳐 한국에 왔기에 동서양의 의술을 결합할 수 있었다. 결과물은 부스럼을 치료하는 고약이었다. 이것을 마을 사람들에게 나눠 주었다. 까만색 약제를 기름종이에 싸서 종기 난 부위에 붙이니 몇 일 지나 감쪽같이 나았다.

요즘 사람들은 잘 모르겠지만 고약(膏藥)은 손가락 한 마디 크기의 까만 약을 기름이 칠해진 종이에 싼 형태의 약이다. 어릴적 종기가 나면 어머니는 두말할 것도 없이 약국에 가서 "이명래 고약 사오라"고 했다. 약국에 가서 "고약 달라"고 하면 이명래 고약을 줬다. 1970년대에 우리나라에서 가장 유명한 이름 두 명을 대라면 '영원한 대통령'으로만 알던 '박정희'와 이명래고약의 '이명래'일 것이다. 고약을 사 오면 어머니는 팔각성냥을 꺼내 불을 붙여 고약을 녹인 다음 상처 부위에 고약이 녹은 기름종이를 붙였다. 불을 붙이는 것도 무서웠고 그것을 상처에 발라 검은 기름종이를 붙이고 다니는 것도 창피해서 도망 다니던 기억이 난다. 고약을 성냥불에 달궈 종기에 붙여 놓으면 며칠 뒤 누런 고름이 쏙 빠지고 상처가 아물게 된다.

지금은 시대가 좋아져서 청소년들 얼굴에 '사춘기의 대명사'인 여드름이 잘 안보인다. '라때'는 대부분 청소년들의 얼굴은 여드름 투성이였고 여학생들은 거울을 앞에 두고 날마다 여드름과의 전쟁을 치러야 했다. 기름진 것을 먹지 못해 피부에 부스럼이나 종기가 많이 났던 시절이다. 지금은 종기가 나면 큰일 난 줄 알고 병원에 가지만 1980년대까지만해도 병원은 언강생심이요, 피부병은 이명래 고약 하나면 족했다.

이명래는 어린 나이에 아산에서 ‘명래 한의원’을 개업해 돈을 벌다 자신감을 얻어 1920년 서울로 올라왔다. 이 충정로가 그가 한의원을 개업한 현장이다. 지금도 그 모습 그대로 외관을 유지하고 있다. 지난번 소개한 충정각에서 나와 오른쪽 옆 건물이다. 긴 시간 동안 빈 건물로 있다가 현재는 직장인들이 주로 찾는 퓨전 음식점으로 변했다.

이명래의 막내딸 이용재 씨는 한의원 시절의 풍경을 회고한다. "매일 3, 4백 명의 환자들이 새벽부터 몰려왔다. 그래서 번호표를 나눠주고 대기하게 한 다음에 진찰을 하고 고약을 팔았다"는 것이다. 앞마당에는 날마다 진풍경이 연출되는데 진찰을 기다리는 사람들 사이로 약재를 큰 가마에 넣고 고아서 고약을 제조하는 사람, 만들어진 고약 덩어리를 으깨 기름종이에 늘어뜨리는 사람, 고약을 끓이는 아궁이에 불 때는 사람, 고약 재료를 조달하러 이리저리 뛰는 사람 등…많은 사람들이 고약집 앞마당에 넘쳐났다는 것이다. 이명래는 9형제의 장남이었기에 나중에 서울대 미대 교수를 했던 이순석을 비롯한 동생들도 형의 사업을 도왔다.

한 시대를 풍미했던 이명래 고약은 어디로 사라졌을까? 이명래 선생은 6.25전쟁 중 돌아가셨다. 선생 사후 '대량생산'이라는 명제에 길을 잃은 것으로 보인다. 둘째 사위인 이광진씨(1996년 타계)는 1952년 '명래한의원'이라는 간판을 달고 고약을 계속 만들었다. 그리고 다시 이씨의 사위인 임재형씨가 3대째 정통 고약을 만들었지만, 결국 명맥이 끊기게 됐다.

선생의 막내딸인 이용재 여사(2009년 타계)는 1956년 명래제약을 세우고 이명래 고약의 성분을 일부 변경해 대량생산에 나서 1970년대까지 종기 치료제로 많은 사랑을 받았지만 2002년 명래제약은 어려움에 처했다고 한다.

이명래선생의 9형제중 우리 현대사에서 잊혀질 수 없는 분이 계시다. 이순석선생, 이명래의 막내 동생이다. 그를 알면 우리나라 근대사의 많은 것이 보인다. 다음 편에 소개한다.

<한경닷컴 The Lifeist> 한이수 엔에프컨소시엄에이엠 대표

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."

독자 문의 : thepen@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[손주에게 물려줄 아버지 고사성어] 뽐내는 글은 읽히지 않는다](https://img.hankyung.com/photo/202310/99.18784012.3.jpg)

![[손주에게 물려줄 아버지 고사성어] 높이 오르려면 낮은 곳에서 출발해야 한다](https://img.hankyung.com/photo/202310/99.10840926.3.jpg)

![[구건서의 은퇴사용설명서] 갑자기 늘어난 지역건강보험료 줄이는 방법](https://img.hankyung.com/photo/202310/0Q.34839474.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)