상속세로 불평등 해소?…투자·고용 줄어드는 부작용 커요

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

상속세 경제효과 살펴보니

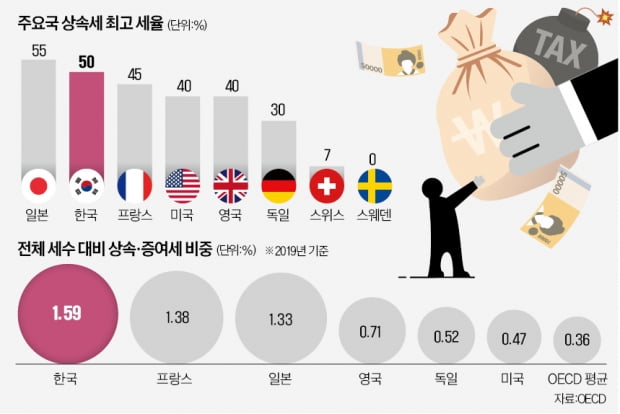

韓상속세율, OECD 국가 중 두번째로 높아

상속세 감당 못해 회사 팔거나 문 닫기도

中企 가업 승계 때 상속세 50% 낮추면

일자리 0.13%, 투자 2%, 매출 0.15%↑

과도한 상속세, 기업 편법·불법 내몰아

세율 낮춰 소비·투자 늘리는 게 이득

韓상속세율, OECD 국가 중 두번째로 높아

상속세 감당 못해 회사 팔거나 문 닫기도

中企 가업 승계 때 상속세 50% 낮추면

일자리 0.13%, 투자 2%, 매출 0.15%↑

과도한 상속세, 기업 편법·불법 내몰아

세율 낮춰 소비·투자 늘리는 게 이득

상속세 없애면 일자리 늘어난다

상속세 명분은 부의 재분배를 통한 구조적 불평등 해소다. 그러나 상속세가 불평등을 개선하는 효과보다는 소비 ·투자·고용 등에 미치는 부정적인 영향이 크다는 연구 결과가 적지 않다. 지난 2월 국제 출판 기업 와일리 블랙웰이 발행하는 학술지 퍼시픽이코노믹리뷰에 한국의 한 경제학자가 쓴 논문이 실렸다. 중소기업 전문 민간 연구기관인 파이터치연구원의 라정주 원장이 쓴 ‘가업 상속세 감면의 거시경제적 효과’ 논문이다. 라 원장은 논문에서 중소기업의 가업 승계 시 상속세를 50% 감면하면 일자리가 0.13%, 총실질투자가 1.88%, 매출은 0.15% 증가한다고 분석했다.또 상속세 인하가 상속인(물려받는 사람)의 소비와 저축을 늘려 국내총생산(GDP)을 증가시키고, 고용을 창출하는 거시경제적 파급 효과를 낼 수 있다는 연구 결과도 많다. 미국 비영리단체 택스파운데이션은 상속세를 폐지하면 10년간 일자리가 약 15만 개 생기고, 경제 성장에 따라 소득세와 법인세 수입이 늘어 상속세 감소분을 상쇄할 것이라고 분석했다.

한국경제학회가 지난해 국내 경제학자 34명을 대상으로 한 설문조사에서 상속·증여세 부담을 줄여야 한다고 답한 경제학자가 62%에 달했다. 일자리 창출과 투자 확대를 위해 세 감면이 필요하다는 주장이다. 소득 재분배를 위해 상속·증여세를 늘려야 한다고 답한 사람은 12%에 그쳤다.

세계 최고 한국 상속세

한국의 상속세 부담은 세계 최고 수준이다. 상속세 최고 세율이 50%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 일본(55%) 다음으로 높다. 기업 최대주주 상속 지분을 평가할 때는 20~30%를 할증해 평가하고, 할증한 금액을 기준으로 50%의 세율을 적용한다. 이렇게 하면 최고 세율은 65%까지 올라간다.미국은 상속세 최고 세율이 40%로 꽤 높은 편이지만, 1160만달러(약 150억원)까지는 면세다. 어지간한 사람은 상속세 없이 재산을 물려받을 수 있다. 일본은 매년 110만엔(약 1000만원)의 증여세 공제와 주택자금, 교육자금, 결혼·육아자금 등 명목별 증여 공제를 적용해 세 부담을 줄여준다.

상속세(증여세 포함)가 전체 세수에서 차지하는 비중은 한국이 1.59%(2019년 기준)로 세계 최고다. OECD 회원국 평균은 0.36%에 불과하다. OECD 회원국 중 상속·증여세가 전체 세수의 1%를 넘는 나라는 한국 일본 프랑스 벨기에 등 4개국뿐이다.

복지국가엔 없는 상속세

과도한 상속세는 기업을 편법과 불법으로 내몬다. 승계 과정에서 발생하는 세금을 내기 위해 ‘일감 몰아주기’ 등 우회로를 찾을 수밖에 없는 것이다. 그마저도 안 되면 회사를 팔거나 문을 닫아야 한다. 정부가 국내 최대 게임사(넥슨)의 2대 주주가 되는 웃픈(웃기고도 슬픈) 일도 일어난다.많은 나라가 상속세를 줄이거나 없앴다. OECD 회원국 중에서도 10여 개국이 상속세가 없다. 소득의 절반 가까이를 세금으로 거둬가는 스웨덴과 노르웨이도 상속세는 없다.

스웨덴은 1983년 상속세 최고 세율이 70%나 됐다. 남편이 죽으면 아내는 상속세를 내기 위해 집을 팔고 이사를 가야 했다. 잉바르 캄프라드 이케아 창업자를 비롯한 부자들은 세금을 피해 이민을 갔다. 폐단이 심해지자 스웨덴은 2005년 상속세를 폐지했다.

고율의 상속세는 막대한 부를 물려받은 사람들을 볼 때 느끼는 배아픔을 조금 줄여줄지 모른다. 하지만 그뿐이다. 대신 그들의 부가 투자와 소비, 일자리 창출로 이어지도록 유도하는 게 더 나은 일 아닐까.

유승호 기자 usho@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)