"제주4·3, 전 국민 합의 과정 거쳐야 정명 이뤄질 것"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

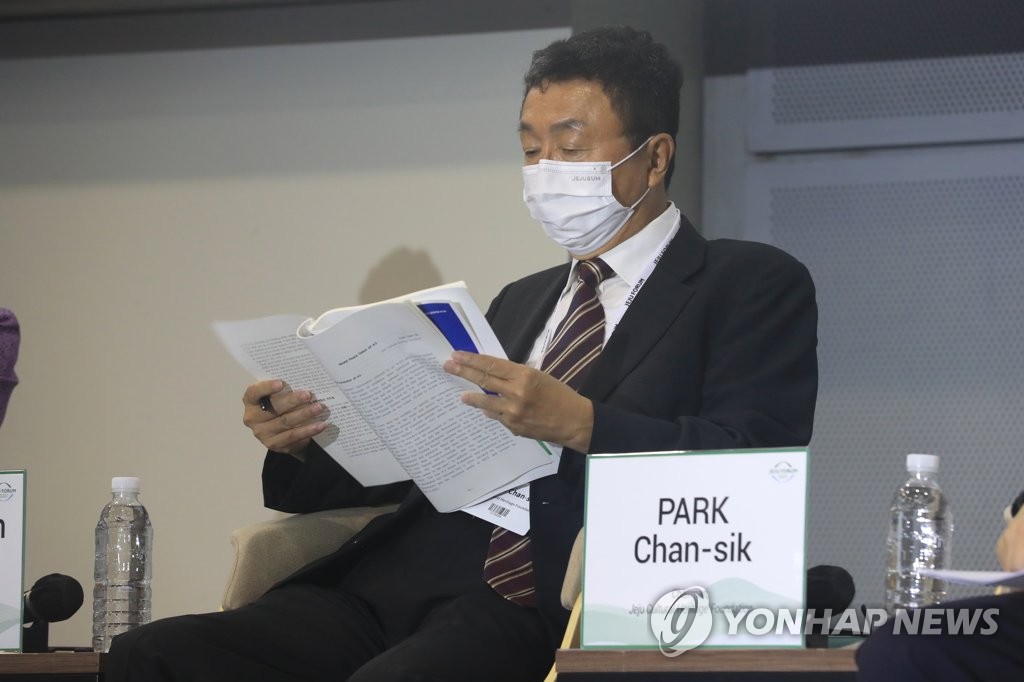

한국 현대사의 큰 비극인 제주4·3의 완전한 해결을 위해 올바른 명칭 정립이 필요하다는 주장이 재차 제기됐다.

4·3의 역사적 명칭을 정하는 이른바 정명(定名)에 대한 견해다.

그는 "하나의 큰 사건이 발발한 지 70주년이 지나고 한 시대를 지나면서 사건에 대한 역사적 평가가 이루어지기 마련"이라며 "1894년 동학농민운동의 경우에도 동학난(亂)에서 동학혁명과 동학농민운동으로 승격됐고, 광주민주화운동은 광주사태를 거쳐서 항쟁과 민주화운동으로 승화됐다"고 말했다.

박 이사장은 "4·3 역시 70주년 이후 전국화를 통한 보편적 인식 과정을 거치고 있어 국민적 공감대를 얻는 명칭의 정립이 필요한 시점"이라고 강조했다.

앞서 정치권에서도 이 같은 지적이 제기된 바 있다.

지난 6·1 지방선거 과정에서도 오영훈 제주지사는 후보 당시 "4·3의 정의로운 해결을 위해 추가 진상규명으로 '정명'을 이뤄 백비(白碑)를 세우겠다"고 약속했으며, 다른 후보들 역시 정명 문제의 시급성을 강조한 바 있다.

박 이사장은 "4·3 정명이 어려운 이유는 국가공권력의 당연한 진압이라는 국가주의 입장과 탄압에 대한 정당한 저항이라는 시민사회 입장이 대립하고 있기 때문"이라고 지적했다.

그는 "분단체제가 70년 이상 연속되면서 현실적인 이념과 노선에 따라 남남갈등이 엄존하고 있다"며 "4·3의 전개 과정에서 무력 충돌과 진압으로 제주도민 공동체의 갈등이 노출돼 지금도 상처가 아물지 않고 있다"고 설명했다.

박 이사장은 "결국 전 국민적인 합의 과정을 거쳐야 역사적 사건의 정명이 이루어지고 역사 교과서에도 수록된다"면서 "앞으로 4·3의 정명을 위한 학계의 규명 노력이 필수적이며, 냉전 해소와 남북통일, 남남 화합의 과정에서 정명이 이뤄질 것"이라고 기대했다.

제주4·3은 1947년 3·1절 발포사건을 기점으로 1954년 9월 21일 한라산 통행금지령이 해제될 때까지 7년 7개월간 제주에서 발생한 무력 충돌과 군경의 진압과정에서 수많은 양민이 희생된 사건이다.

이후 이런 흐름은 걷잡을 수 없는 폭풍우처럼 섬 전체를 집어삼켰다.

'빨갱이 섬'으로 낙인찍힌 제주에서 당시 제주 인구 28만 명 중 적게는 1만4천 명, 많게는 3만 명이 희생된 것으로 추정된다.

4·3은 한국 현대사에서 한국전쟁 다음으로 인명피해가 극심했던 사건이었다.

사건 발생 50년이 지나도록 구체적이고 종합적인 진상규명을 하지 않아 진실과 정의가 은폐됐던 4·3은 1980년대 후반 유족·시민단체·언론계 등 제주 시민사회의 진실 밝히기 운동이 전개되면서 서서히 그 피해 실태가 드러났다.

이후 2000년 1월 '제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법'(이하 제주4·3특별법)이 제정돼 정부 차원의 진상조사가 실시됐으며 2003년 진상조사 결과를 담은 '제주4·3사건진상조사보고서'가 발간됐다.

이어 2021년 12월 제주4·3사건 희생자에 대한 국가 보상 내용을 담은 제주4·3특별법 개정안이 국회를 통과해 4·3의 완전한 해결을 위해 한 걸음 더 내디뎠다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 법원 "쌍방울 대북송금, 경기지사 방북 관련 사례금 보기 충분"](https://img.hankyung.com/photo/202406/02.22579247.3.jpg)

![옥수수 가격 반등…에탄올 수요가 견인 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.35973355.1.jpg)

![[신간] 이소연 시집 '콜리플라워'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/ZK.36963711.3.jpg)