마지막까지 유쾌한 박용택 "졸렬택 달아주길 바랐는데 아쉬워"

"학생들도 반말로 이름 부르던 박용택…KBO에서 가장 편한 선수였다"

3일 서울 잠실구장에서 열리는 은퇴식과 영구결번식을 앞두고 박용택은 "은퇴식에 아무 감흥 없을 줄 알았는데, 어제 잠이 안 와서 새벽 4시쯤 잠들어 잘생긴 얼굴이 영 컨디션이 아니다"라고 너스레를 떨었다.

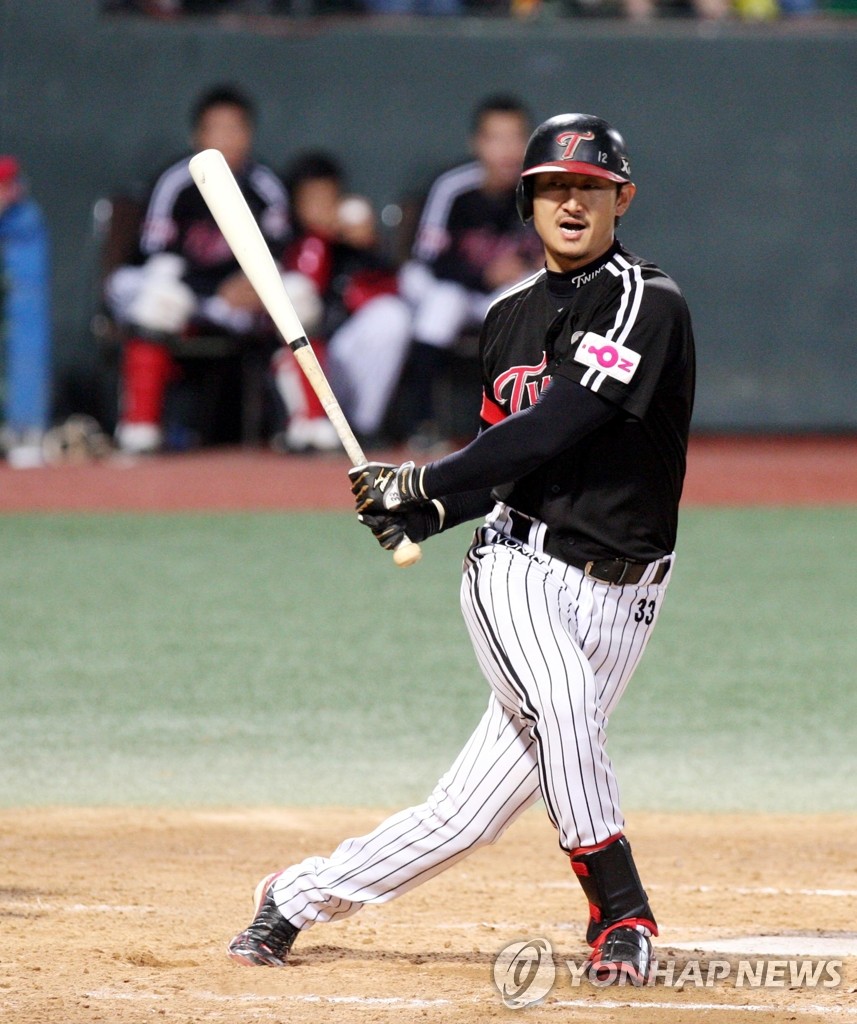

2002년 LG에서 데뷔해 2020년 유니폼을 벗을 때까지 19년 동안 '줄무늬 유니폼'만 입었던 그는 2천236경기에 출장해 타율 0.308, 2천504안타, 213홈런, 313도루, 1천192타점을 남겼다.

특히 박용택의 야구 인생에서 가장 중요하면서도 상처가 됐던 해는 타율 0.372로 타격왕을 차지한 2009년이다.

당시 홍성흔(롯데 자이언츠)과 경쟁을 벌이다가 시즌 막판 팀의 관리로 타격왕이 됐다는 비판을 받은 그는 '졸렬택'이라는 불명예스러운 별명을 얻었다.

그때를 떠올리며 박용택은 "오늘 제일 실망스러운 건 후배 중에 아무도 '졸렬택'을 달지 않았다"고 했다.

이날 LG 선수들은 일제히 등번호 33번을 달고, 유니폼 이름에는 선배의 숱한 별명들 가운데 하나를 선택했다.

이를테면 김현수는 '용암택', 채은성은 '울보택', 이민호는 '찬물택' 이런 식이다.

당초 '졸렬택'은 정우영이 달기로 했는데, 이 사실이 알려지며 팬들의 원성이 빗발쳐 결국 '흐믓택'으로 바꿨다.

박용택은 "분명히 우영이가 다는 걸 봤는데, 우영이가 팬들한테 DM(SNS 다이렉트 메시지)도 많이 받고 힘들었다더라"면서 "오늘 마침 롯데전이니 더더욱 제 방식대로 푸는 건데 그게 참 아쉽다"고 했다.

박용택이 달았던 33번은 41번(김용수), 9번(이병규)에 이어 구단 역사상 3번째 영구 결번이 된다.

그는 "김용수 선배의 영구 결번식을 보면서 LG에서 영구 결번을 하는 꿈을 키웠고, (이)병규 형이 할 때는 진짜 확실한 목표로 자리했는데 이제 꿈을 이뤘다"고 벅찬 마음을 숨기지 않았다.

그러면서 "김용수 선배는 정말 전설 같은 느낌이고, 병규 형은 약간 거리감 있는 슈퍼스타 히어로라면, 저는 편하게 다가갈 수 있는 KBO에서 가장 편한 선수였다"고 했다.

"관중석 위에서 팬들이 병규 형을 부를 땐 '이병규 선수'라고 해도, 학생들도 내 이름은 '박용택'이라고 반말로 불렀다"고 떠올린 박용택은 "그런 방식으로 팬들에게 사랑받았던 선수였다"고 회상했다.

박용택은 "여기저기서 팬들이 '19년 동안 함께해서 감사하다고 얘기하는데 울컥하더라"고 했다.

이어 "예전엔 (팬들에게 차갑게 대하는 게) 멋이라는 분위기도 있었지만, 지금은 점점 인식이 바뀌는데 선수들이 좀 더 친절하고 젠틀해질 필요가 있다"고 꼬집었다.

화려한 현역 선수 시절을 보낸 박용택에게 이루지 못한 꿈은 '우승 반지'다.

"오늘 선수등록 했으니 올해 만약 우승하면 반지 챙겨달라고 단장님께 약속받았다"고 말한 박용택은 "작년 해설위원으로 kt 우승을 보면서 너무너무 아쉬운 마음이 들더라"고 했다.

이날 특별 엔트리를 통해 3번 타자 좌익수로 선발 출전하는 박용택은 '플레이볼' 선언과 동시에 교체될 예정이다.

"오늘만큼은 (해설위원이라도) LG 응원해도 되는 날"이라고 기대감을 드러냈던 그는 "저 빨리 스타팅(선발 출전)이라 캐치볼 하러 가야 한다"며 미소와 함께 기자실을 떠났다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)