6분의 1 예산이면 '쌀보험'으로 양곡법 대체

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

가뜩이나 쌀 남아도는 상황에

양곡법 통과땐 과잉생산 심화

적은 재원으로 소득 보전 효과

거부권 이후 농민 반발 최소화

식량안보 지키고 재정부담 낮춰

양곡법 개정안 대신 쌀 수입 보험을 운영하더라도 재정 부담이 없는 것은 아니다. 26일 농림축산식품부에 따르면 수입 보험 보험료는 1㏊당 평균 40만원이다. 보험료는 정부가 50%, 관할 지방자치단체가 30~40%를 지원한다. 가입자가 늘수록 재정 부담도 증가한다.그럼에도 쌀 수입 보험은 양곡법 개정안보다 재정 부담이 훨씬 덜하다. 지난 17일 한국농촌경제연구원(KREI)과 한국개발연구원(KDI)은 ‘지속 가능 농정을 위한 정책 토론회’에서 내년도 전체 쌀 재배 농가 중 70%가 수입 보험에 가입하고 보험료 50%를 정부가 지원한다고 가정할 때 재정 소요액은 1279억~1894억원일 것으로 추산했다. 반면 야당안대로 양곡법이 개정되면 ‘쌀 생산 쏠림’ 현상이 벌어져 한 해 1조2000억원이 넘는 재정이 필요할 것으로 전망했다. 정부 관계자는 “양곡법 개정안에 비해 들어가는 재정은 6분의 1에 불과하지만 농가 소득 안정 효과는 비슷하다는 의미”라고 말했다.

재정이 넉넉하더라도 양곡법 개정안이 불러올 피해는 막심하다는 것이 정부의 설명이다. 가뜩이나 쌀이 남아도는 상황에서 양곡법 개정안이 통과되면 다른 작물을 생산하던 농가도 쌀 생산으로 돌아설 것으로 예상되기 때문이다. 다양한 작물을 고루 재배해야 달성할 수 있는 식량 안보도 크게 해칠 것이라는 주장이다. 민주당이 양곡법 개정안을 국회 본회의에 직회부한 뒤 반대 성명을 낸 농업인 단체만 47곳에 이를 정도다.

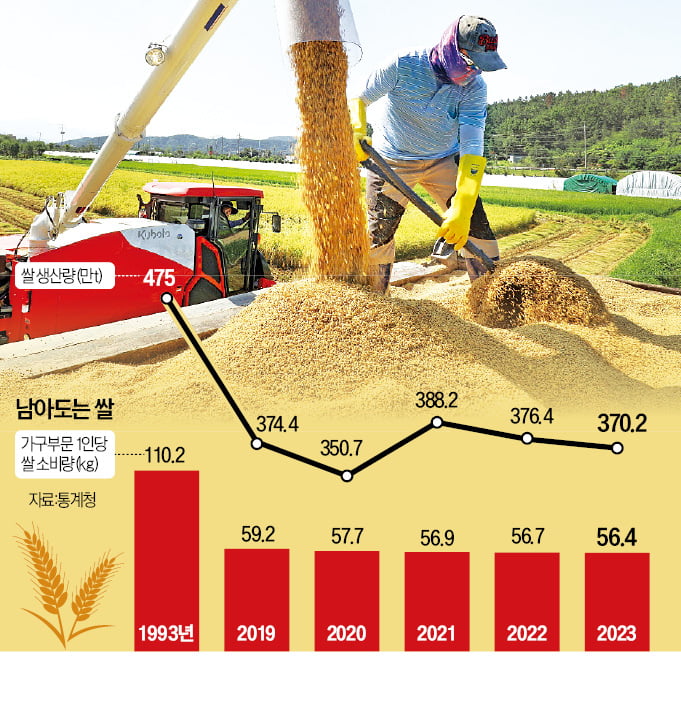

본사업 확대 로드맵 준비

통계청에 따르면 쌀 생산량은 1993년 475만t에서 지난해 370만2000t으로 한 세대(30년)가 지나는 동안 22.1% 감소했다. 가구 1인당 쌀 소비량은 같은 기간 110.2㎏에서 56.4㎏으로 48.8% 줄어들었다. 쌀이 남아돌자 지난 정부에서는 쌀을 매입해 보관했다가 되파는 데만 약 4조3000억원을 투입했다.다른 작물을 기르던 농가까지 쌀 농사로 전환하면 다른 식재료 생산이 줄면서 가격이 폭등해 자영업자도 피해를 볼 수 있다. 농식품부 관계자는 “농촌 고령화로 인해 기계화율이 98.6%에 달하는 벼농사로의 쏠림 현상이 심각한 상황에서 양곡법 개정안까지 더해지면 한국 농업은 망한다”고 말했다.

정부는 내년 시범 사업으로 도입하는 쌀 수입 보험을 본사업으로 확장하기 위한 로드맵을 준비하고 있다. 정부는 쌀 농가가 보험료를 내더라도 수입 보험에 가입할 것으로 보고 있다. 가격 변동을 제외하고 생산량 변동만 보장해주는 쌀 농작물재해보험에 가입한 농가도 상당히 많아서다. 농업정책보험금융원에 따르면 지난해 말 기준 쌀 농가의 농작물재해보험 가입률은 60.8%에 달했다.

이광식 기자 bumeran@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![美소비자 심리 둔화에 반락한 유가…"수요 강세 전망은 호재" [오늘의 유가]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.36039374.1.jpg)